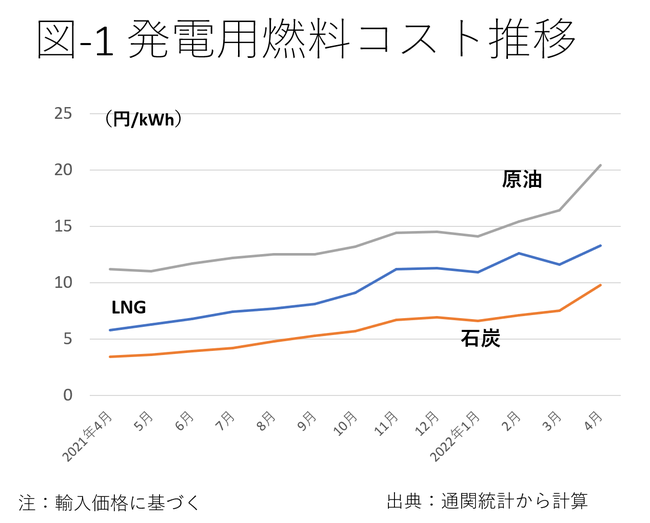

日本向け化石燃料価格は上昇を続けている。日本着の輸入価格を基に1キロワット当たりの燃料コスト(荷揚げ、使用前の処理費用などを含まない)の推移を図-1に示した。減価償却費、運転費用などを足すと発電コストとなる。私たち消費者の手元に届く電気の料金は、さらに送配電コスト、再エネ賦課金などを加えたものだ。

21年度年初からの1年間の燃料費の上昇率は、LNGでは2倍を超え、石炭では3倍弱になっている。1年前1キロワット時(kWh)当たり3.6円だった石炭は、1年で9.8円になった。

燃料価格の上昇は燃料費調整制度を通し電気料金に反映される。3カ月平均の燃料価格が2カ月後に電気料金に反映される方式なので、これからも電気料金の上昇が続くと予想されるが、料金上昇を引き起こす要因は燃料価格以外にもある。

電気料金上昇を招く制度見直し

燃料費調整制度は、大手電力の料金と新電力と呼ばれる新規参入の小売業者の多くの料金に適用されている。大手電力の大半の料金には消費者保護の観点から上限値が設定され、新電力の料金の一部もこれに倣っている。既に上限値に達している地域も増えている。

このままでは、上限値を設定している電力会社が燃料価格上昇を反映する発電コストあるいは卸市場の価格を回収できないことから、制度の見直しも議論になっている。制度が変更されれば、当面料金は上昇する。

最終保障供給料金に依存する大口需要家も増加しているが、安全弁である最終保障供給料金が自由化されている市場の電気料金を下回る状況で、需要家が最終保障供給に依存するのは適切ではないとの意見がある。加えて、最終保障供給を提供する地域の送配電会社が、調達する電気の市場価格との差の負担により損失を受ける問題もある。

最終保障供給料金が市場価格を反映する形の見直しが検討されている。そうなると、一部の需要家は料金上昇に直面する。

苦しむ産業界

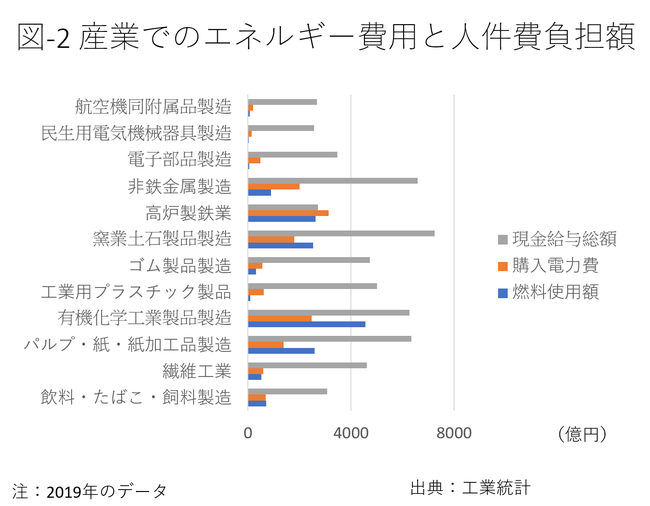

電気料金上昇は、電力を多く使う産業を中心に企業業績に悪影響を与える。製造業の業種別電力購入額、燃料費と現金給与総額は図-2の通りだ。例えば、高炉製鉄業では、燃料費と電気料金合計額が人件費の2倍を超えているが、民生用電気機器器具製造業では人件費の6.1%相当しかない。

製造業平均では燃料費と電気料金合計額は人件費の25%相当なので、例えばエネルギー価格が30%上がると、人件費の7.5%に相当することになる。エネルギー使用量が多い高炉製鉄業では、人件費の60%以上の額になる。

この調査では従業員数30人以上の事業所が対象となっている。規模が小さい事業所の電気料金は相対的に高いことから、小規模事業所のエネルギー費用の負担比率はさらに大きいと推測できる。

また、図のデータの19年時点からエネルギー価格が大きく上昇しているので、既に企業は、エネルギー価格、電気料金上昇により打撃を受けている。その上節電となれば、さらに悪影響を受けることになる。