基本法の具体化に向けた法案は、2度の政権交代を挟んで3回廃案となり、14年、第2次安倍晋三政権の下でようやく成立したが、盛り込まれたのは幹部人事一元管理と内閣人事局創設の2項目だけだった。

これ以降、人事という手段を駆使し、首相の望む結果を出すべく邁進する「家臣型」官僚への転換が目指されるようになった。

集権的な統制は

正しい処方箋だったか

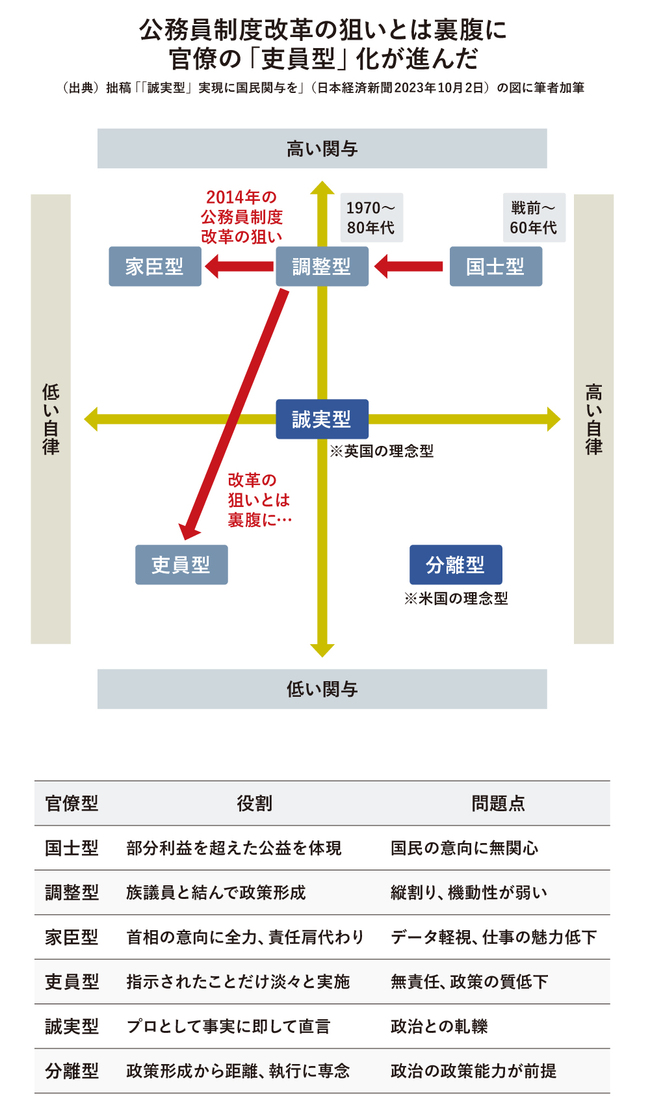

公務員制度改革から10年経った現在、その狙いとは裏腹に霞が関の政策能力は劣化している。幹部官僚は所掌の知見に基づく政策提案を競う代わりに、選挙対策を最重視する官邸に従属した「下請け」に甘んじ、30代以下では政策形成から距離を置いて命じられたことだけ淡々と遂行する「吏員型」(真渕勝・京都大学名誉教授)化が進む。公務員試験応募者は減り続け、政策立案に徹したい人材はコンサルティング会社やシンクタンクを選ぶ。

ただ、政治主導を徹底するなら吏員型で十分なはずだ。実際、「官僚丸投げから政権政党が責任を持つ政治家主導」を公約に掲げた民主党政権は、官僚を排して大臣らが政策設計を担おうとした。しかし、机上で作った自案のアピールには熱心でも実現に向けた煩雑な関係者調整には乗り出さず、どの政策も宙に浮いてしまった。2012年末の自公両党の政権復帰後は、政策設計や調整を官僚任せとする慣行も復活したため、このまま吏員化が幹部級まで及べば、政策立案の空洞化、執行体制の無責任化が懸念される。

また、首相の意向が「国民の総意」とみなされ応答が絶対義務化したことにより、本省での勤務は過酷さを増している。国家公務員には罰則を伴う労働基準法上の上限時間規制が適用されない。新型コロナ禍対応部署では残業が月300時間を超える者が出るなど、多くの官僚が昼夜問わぬ要求で疲弊し、重要統計や法案のミスも相次いでいる。

こうした状況下で、幹部人事一元管理や内閣人事局への批判が強まっている。しかし、経済が縮小していく過程では、負担の配分や行政サービスの取捨選択など痛みを伴う政策が主流とならざるを得ず、国全体を見渡して優先順位づけを担えるのは首相しかいない。それを実行できる人材を各省に配置することも必要で、集権的な統制自体は正しい処方箋だった。

誤解されやすいが、現在の仕組みは、実は本来の基本法の要請から外れている。想定されていた人事一元管理とは、首相の意思を暗黙のうちに察知できる「手足」を部下として自由に選ぶことではなく、主権者たる国民に政策判断や人事の理由を開示して理解を求めることだった。だからこそ基本法では「政官関係の透明化」「官房長官の人事説明責任」が挙げられていたのに、実際の改革ではこの根幹が置き去りにされた。基本法のつまみ食いによって政権にとっては忖度される心地よい仕組みができたが、国民にとっては政策劣化が日常生活を直撃する。