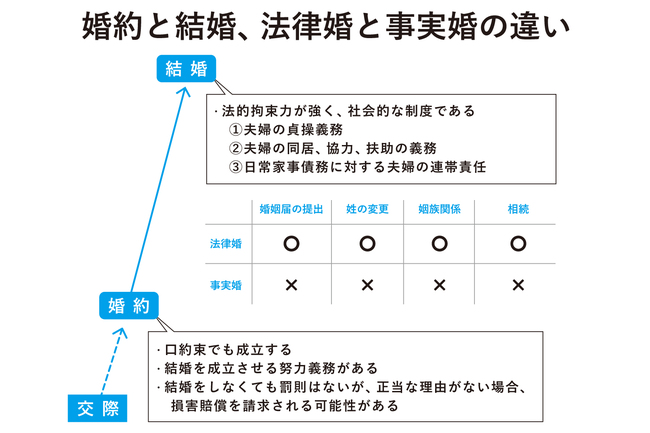

「法律婚」と「事実婚」の違い

中には、法律婚を選択しないで事実上の夫婦(事実婚)として共同生活を送るという選択をする人たちもいます。すなわち、婚姻届を出さないまま、しかし、法律上の夫婦と同様の生活を送るのです。

では、事実婚は、法律上でどのように扱われるのでしょうか。法律婚のような拘束力は生じるのでしょうか。いままでの判例などの蓄積によって、相当程度、事実婚でも法律婚に近い形として扱われるようになっています(これを準婚理論という場合があります)。たとえば、法律婚の際に発生する権利義務として先ほど紹介したもの(同居義務、協力扶助義務、貞操義務、日常家事債務の連帯責任など)は、およそ、事実婚にも認められます。

また、事実婚が解消された場合の財産分与や損害賠償も認められる傾向がありますし、事実婚のパートナーが死亡した場合、残された者に居住権が確保される方向性になっています。社会保障法上の保護(健康保険の利用、育児・介護休業の利用、公営住宅への入居など)を受けることも可能です。

では、法律婚と事実婚で大きく異なるのは、どこでしょうか。おそらく、①同じ姓とならない、②結婚に伴う姻族関係が生じない、③相続が発生しないなど、いくつかの点に集約されるように思います。

このうち、①に関して、事実婚カップルは、むしろそれを望む(夫婦同姓しか認められない日本において、事実婚を選択する人の一定割合は、夫婦別姓を実現する目的を持っている)傾向にあります。

また、②についても、夫婦がそこにこだわりを見せなければ、大きな不利益をもたらすものでもないでしょう。「自分の親などの面倒を、パートナーにはかけたくないし、自分もパートナーの親などの面倒を見たくない」と思っているのであれば、むしろ、事実婚の方が適合的です。

おそらく、③が、一番の問題となります。パートナーに財産を承継させるためには、生前贈与や遺言など、一定の工夫が必要です。