小売り会社の家庭用メニューには、大きく二つの種類があります。自由化により選択可能になった料金と大手電力の規制料金と呼ばれるものです。

16年の電力市場自由化までは、大手電力の料金は、費用に基づき経済産業省の査定を受けていました。総括原価主義と呼ばれる制度の料金です。

自由化以降、消費者は小売りの電力会社と料金メニューを選択可能になりましたが、査定を受けている規制料金も経過措置として残されています。

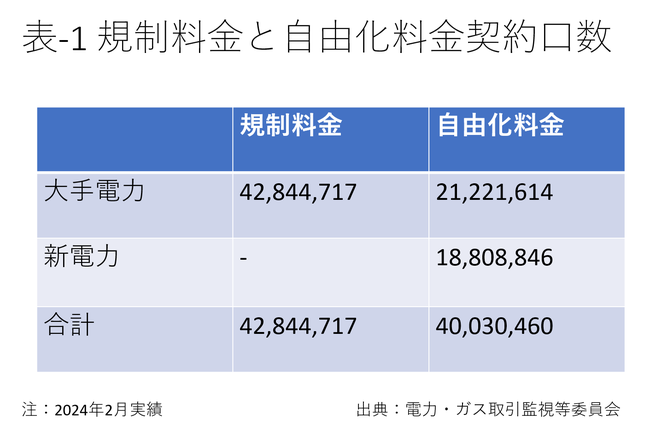

今年2月の家庭用の電灯契約の口数では、規制料金を選択している方が多くなっています(表-1)。

22年の燃料価格高騰により電気料金が上昇したことから、値上がり額に上限が設けられている燃料費調整制度がある料金(規制料金と自由化された料金で制度を導入しているもの)を依然選択する家庭が多いようです。

経過措置とされ20年3月に廃止予定であった規制料金は、当面継続されることが決まっています。

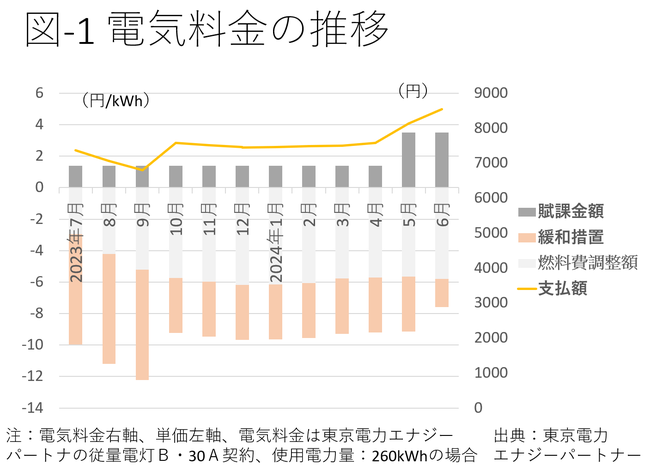

燃料費調整制度は、燃料価格の変化を反映し電気料金が毎月調整される制度です。基準となる燃料価格の1.5倍を超えて燃料費が上昇した場合には、電気料金が頭打ちになります。燃料費が下がる時には下限はありません。

急激な燃料価格の変化を避けるため3カ月平均の燃料価格で2カ月後の料金で調整されています。たとえば、東京電力の燃料費調整額などは図-1のように推移しています。

容量市場って何?

電気は必要な時に必要な量を必ず供給しなければなりません。供給が多くても、少なくても停電します。同時同量の原則と呼ばれます。

多く発電できる時に、蓄電池に貯めておき電気が足らない時に放電することも可能ですが、電池の使える時間(パソコンとか携帯の電池と同じです)とその価格から、大規模に利用するのはいまだ無理です。

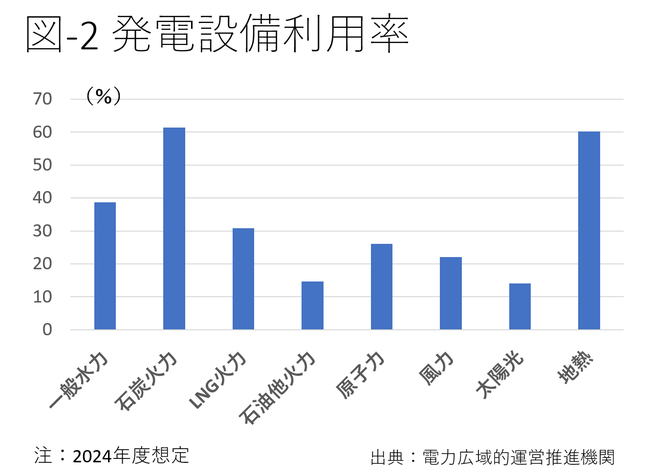

そのため、発電事業者は、年間で電力需要が多い時だけ発電する設備を持っておく必要があります。たとえば、多くの事業者では燃料価格が高いものの、調達が容易な石油を利用する火力発電所がその役目を果たします。

石油火力は年間15%程度しか利用されていませんが(図-2)、設備は必要です。ちなみに太陽光、風力発電の利用率が低いのは、日照、風という自然条件があり、利用したくてもできない時間が長いためです。

16年の自由化以降、必要な量の発電設備が確保されるのか心配が出てきました。総括原価主義では、事業者は発電設備建設の資金を査定により回収可能でしたが、自由化した市場では費用の回収は不透明です。