イカの資源量はどうなっているのか?

スルメイカの漁獲量が激減してしまったのは、明らかにイカ漁業に関わった国々による獲り過ぎです。資源が減ったために漁獲量が激減しているのです。このため中国や北朝鮮の漁船が減ったことで漁獲量が回復していないことからもわかるかと思います。すでにかなり漁獲量は減少していますが、さらに2024年4月まで過去15カ月も連続で、前年の漁獲量を下回っているという惨状です。

ちなみに資源減少の理由としてレギュラーのように出てくる「海水温上昇」ですが、水産白書(H29 年)によると以下のように書いてあります。『我が国周辺水域では、水温が温かい時代である温暖レジームにはカタクチイワシや スルメイカ等の漁獲量が増え』

現在は、海水温上昇が問題になっているので、スルメイカは増えるはずですが、その逆の激減です。こういった矛盾した発表は、海水温低下と上昇が原因と矛盾した2つの指摘があるイカナゴの減少理由をはじめ、誰に指摘されないのでいくつも放置されています。

スルメイカでは、資源量と環境の関係で矛盾点が露出しています。まず海水温は少しずつ100年で平均約0.6度(気象庁)高くなっています。ところでスルメイカの場合、資源が減少している原因として考えられるのが寒冷レジーム、つまり水温の低下となっています。

さらに産卵期に海水温が低下したことが原因ともいわれています。ところで、水温が高いのではなく低いというのがそもそも疑問です。しかも、一方でこれだけ温暖化が問題になっているのに、それが逆に生態に影響するほど低かったとは考えにくいです。

ちなみにこんな報告もあります。『2019年9月24日、盛岡で、水産庁と「するめいか資源に係る意見交換会」が行われた。研究者の話もまじえ、昨年暮れから今年初めにかけて、東シナ海の水温分布は、するめいかの産卵に良い環境であった、と報告されている』

岩手の漁業者の方が、スルメイカ資源の環境要因に関する矛盾を新聞社に指摘しているブログがこちらです。良く調べないで、責任転嫁された内容がそのまま報道されていることがわかります。これでは誤解が誤解を生んでいくだけです。

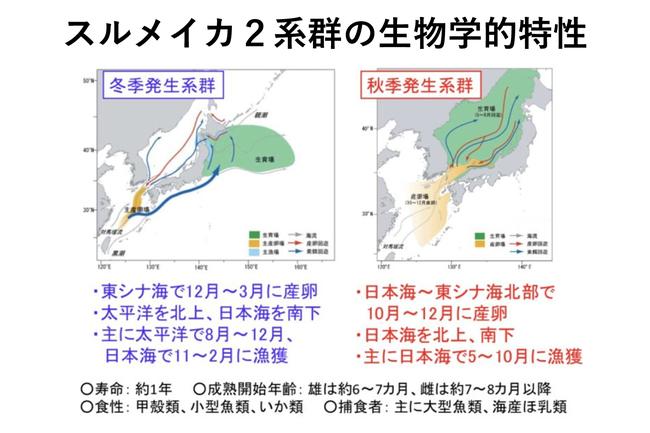

また、もしもそれだけ水温が低かったのであれば、スルメイカは産卵のための適水温を求めて移動するはずですね。スルメイカの産卵海域は図の通り広範囲にわたっています。高温ならともかく、海水温の低下が資源減少の主因になるとは、にわかには信じがたいです。

仮説になりますが、こういう矛盾が起こってしまう理由は、魚が減った結果を、獲り過ぎに目を背けて、環境要因に転嫁してしまうためと考えます。例えていうなら、周りの企業はみな業績が良いのに(世界全体では水揚量は増加中)、悪かった(日本だけが減少傾向)ことを、景気悪化(海水温上昇など)に転嫁して反省しないのに似ています。