資源管理のために非常に重要なTAC

北欧・北米・オセアニアをはじめ、資源管理の手法として世界各国で資源をサステナブルにしている実績を多くの魚種で出している制度がTAC(漁獲可能量)です。日本でも1996年から一部の魚種(2024年6月現在10魚種)で導入されています。しかしながら、その中身が大問題です。

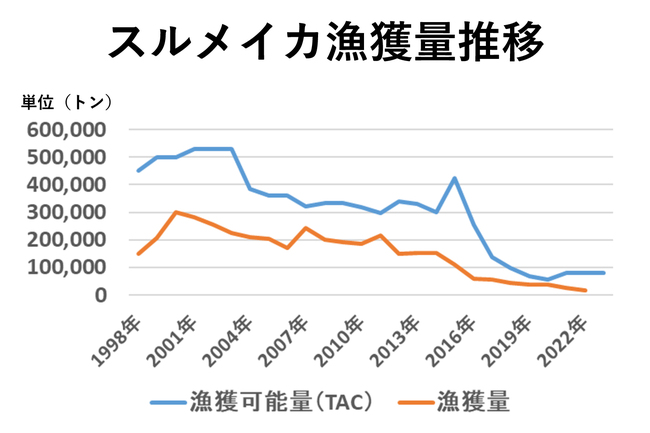

上のグラフは、スルメイカのTAC(青の折れ線グラフ)と漁獲量(同オレンジ)の推移です。TACが実際の漁獲量より大幅に大きく、獲り放題になっています。過去10年の漁期(13~22年)では、漁獲枠の消化率はわずか4割しかありません。上記の国々ではTACと漁獲量が同じであることが常識であり、似て非なるものとなってしまっています。

漁獲量が減って、TACを減らすと「いたちごっこ」であり、これでは効果がありません。獲り切れない漁獲枠の設定と神頼みでは資源の回復には程遠いどころか、悪化がさらに進むだけです。

しかしながら国は、漁獲枠の総枠(7.9万トン)から漁業者に配分しない「留保枠(5万トン)」として確保するようになっています。TACは大きいものの、漁業者への配分を減らし、国が持ったままにする形です。23年の漁獲量は2万トンに過ぎないので、漁業者に配分2.9万トンでもまだ大きいのですが、効果が出すための考え方だけは何とか合ってきています。

スルメイカの資源崩壊までに間に合うかどうかはとても微妙ですが、資源と漁業者を守るよい方法です。ところが、資源管理の重要性がよく理解されていないため、枠をもっと配分してほしいといった意見があるようです。

しかしながら、資源状態は危機的状態を通り越して悪化しています。少し資源が回復して獲れるようになっても、将来のために配分せず留保のままで資源管理を続けることが絶対に必要です。

せっかく機能させようとしている資源管理です。守らねばなりません。そのためには社会の理解が不可欠です。

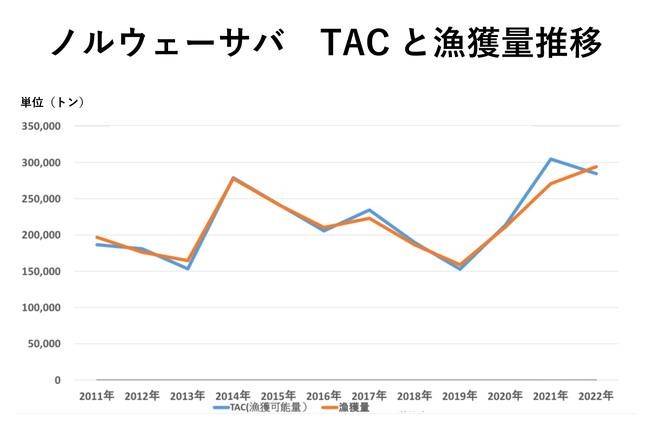

ちなみに、下のグラフはTACと漁獲量がほぼ同じであることが当たり前であるノルウェーサバの例です。資源管理が機能している魚種は、実際に漁獲できる量より、大幅に漁獲枠が減らされて設定されています。このため、漁獲枠の通りに漁獲されています。日本のスルメイカの漁獲枠とは大違いです。

筆者には、研究者、漁業者の方をはじめ、もっと本当のことを発信して欲しいといった依頼が増えています。「資源管理制度の不備による獲り過ぎ」という「魚が減って行く本当の理由」が言いにくい雰囲気は大問題です。

マスコミの方も、本当のことを知って驚かれるケースも増えています。資源管理が成功している国々の漁業・水産業者と太いパイプを持つ数少ない日本人として、これからも微力ながら「魚が消えていく本当の理由」とその「具体的な対応策」を、「科学的根拠」をベースにわかりやすく伝えてまいります。