連載第15回から、難聴と認知症の関係について見ている。

補聴器の普及を妨げる大きな理由の一つに、「高額であること」があげられると連載第16回で書いた。また、補聴器普及が進む各国では公的支援(助成)が充実しており、自己負担額が少ないともわかった。

そこで今回は、各自治体における補聴器支援の現状を見ながら、今後の課題について考える。

『補聴器にも使い方のトレーニングが必須!注目の「宇都宮方式聴覚リハビリテーション」とは?~改善できる危険因子・難聴④』

公的支援はどうなっているか

補聴器は、一つ10万~30万円程度と高額である。また、加齢性難聴では両耳に装用するのが理想であり、その場合、両耳分が必要になる。よって、単純に考えても20万~60万円の費用が必要になるだろう。個人で払うには、大きな額だ。

その点、普及が進んでいる先進諸外国では、補聴器に公的な支援があるために、自己負担額は少ない。

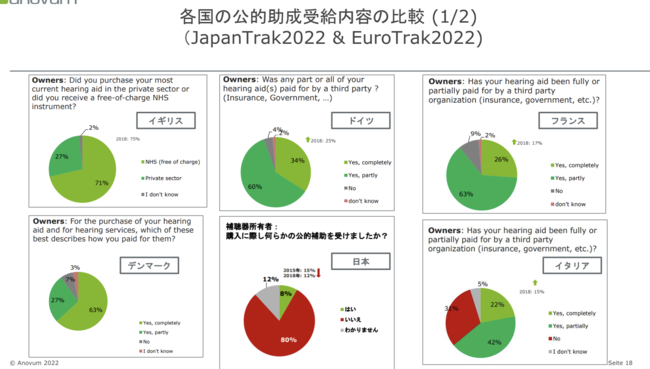

上図は、補聴器に関する大規模調査「EURO Trak2022」と「Japan Trak2022」の結果を表にしたものであるが、ざっくり言うと緑系の色部分が公費を利用して補聴器を買った人の割合で、赤い部分が自己負担で買った人の割合だ。正確に言うと、黄緑で示されているのは補聴器を購入する際に「100%公的助成を受けた人の割合」で、緑は「公的助成を一部受けた人の割合(イギリスのみ自己保険で支払った人の割合が緑表記)」、赤は「公的助成を受けていない人の割合」だ。

色を見れば一目瞭然で、イギリス、デンマーク、ドイツ、フランスなど欧州の補聴器使用者がほぼ公費負担で補聴器を購入しているのに対し、日本で「なんらか公的補助を受けた人」は8%だ。

ちなみにアメリカの場合は、公的助成はないものの、たいていの医療費の支払いは私的な健康保険を利用するのが一般的で、補聴器もその適用になるので、自費で支払う人は少ない。

こうして見ると、補聴器に対する公的助成(支援)の遅れが補聴器の普及を妨げていると、強く感じる。

しかし、実は正にたった今、全国の自治体は少しずつ動き始めている。

認知症対策としての支援

補聴器に対する公的助成は、障害者福祉の観点から高度以上の難聴者に対しての制度や、若年層に対する制度、労災認定された場合の制度などがある。が、これらは加齢性難聴における「軽度」「中等度」難聴に対して適用されるものではない。

「加齢性難聴に対する補聴器の公的助成が始まったのは、ここ最近の事だと思います。それまでも、いくつかの区市町村で助成を行っていたところはありましたが、大きく広がってはいませんでした」とは、日本補聴器販売店協会事務局長の高坂雅康さん。

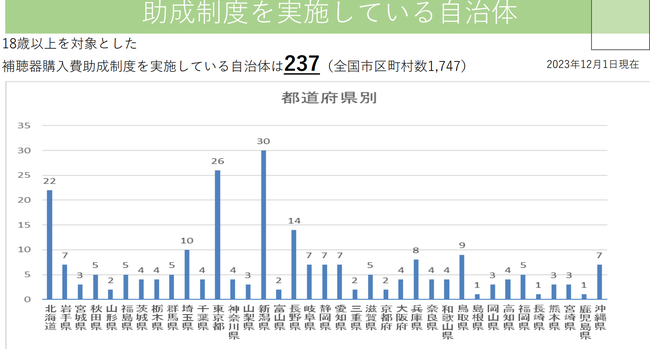

日本補聴器販売店協会では、全国の市区町村一つ一つの情報をていねいに集め、去年令和5年12月に「全国の自治体における補聴器購入費助成制度の実施状況」として発表した。

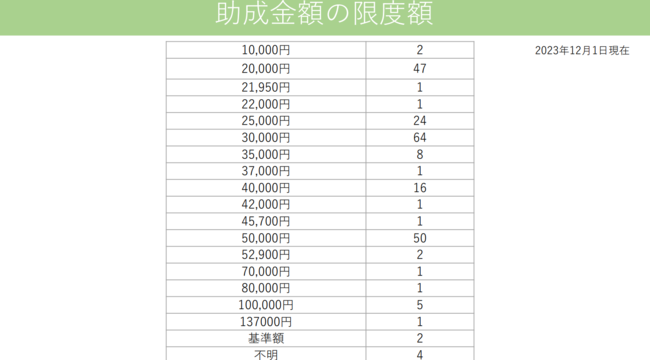

それによると、「全国1747市区町村のうち、18歳以上を対象とした補聴器購入費助成制度を実施している自治体」は、令和5年度では237。金額(=限度額)は、1万円から13万7000円までで、多いのは限度額が3万円、5万円、2万円の自治体である。

目を引くのが新潟県で、新潟県では県内の全市町村、30市町村が補聴器に対する助成を行っている。

「なぜ新潟だけ?」と不思議に思い調べたところ、新潟ではなんと一人の医師の行動がきっかけで、助成制度が広がったとわかった。

新潟での取り組み

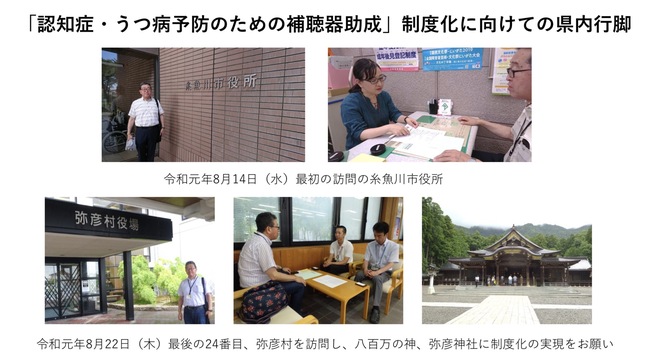

その医師とは、日本臨床耳鼻咽喉科医会の理事も務めている新潟市・大滝耳鼻科クリニックの大滝一先生。大滝先生は、令和元年から県内全30市町村に自ら単身で出向いていき、助成金の導入を要望して回ったという。

「最初は全市町村と新潟県の担当部署に電話したのですが、反応がなかったので直接伺うことにしました」(大滝先生、以下同)

なぜそんなことをしたかというと、その前の平成30年(2018年)に県内で行われた耳鼻咽喉科の研修会で、この連載でも取材している慶應大学名誉教授で「オトクリニック東京」院長の小川郁先生のお話を聞き、心を動かされたからだという。

「これからやってくる超高齢化社会を見据えた時に、補聴器が認知症対策の活路となると知り、普及を働きかけねばならないと強く思いました。そして、どこが普及を先導するかと考えた時に、行政でもメーカーでも、販売店でもなく、医療機関…中でも医師が中心になるべきだと思ったんです」

大滝先生が行動を開始した令和元年(2019年)の時点で、補聴器に対する助成を行っていた自治体は8都道県の24市区町村。新潟県では皆無だった。

大滝先生は各市町村向けに「補聴器助成の提案書」を書くと、自らの夏休みを利用して県内にある30市町村の役場に、お願いに回った。

そのいくつかを私は見せてもらったのだが、認知症や難聴を取り巻く状況を説明するだけでなく、それぞれの市町村における高齢化率や補聴器が必要となる人の推計数、更にその市町村が補聴器購入を負担した場合の金額までがわかりやすく書かれていた。

大滝先生の嘆願などの結果、翌令和2年4月から新潟県内の4つの自治体で補聴器の助成が行われ始め、令和3年には11市町村、4年には26市町村に広がり、去年令和5年にはついに県内全市町村での助成を実現させるに至った。

「助成があると知っていただいたことで、補聴器を使おうとする患者さんの数はとても増えました。私から勧めるより先に、補聴器について尋ねてくれる方が増えたんです」

現在の課題は、助成金の額。

新潟県内の市町村では、2万円から5万円程度を上限額とするところが多いが、実際の補聴器が一つ(片耳)10万~30万円することを思うと、この金額では少ない。

「加齢性難聴の補聴器購入に対する自治体の助成額で一番高いのは13万7千円ですが、これを各市町村にお願いするのは難しいと思っています。あとは県や国に動いてもらうしかないので、今後は働きかける先を変えて、さらに活動していく予定です。

また、新潟県は全国に先駆けて全市町村での助成を実現できたので、『新潟プロジェクト』として行ってきた活動を全国展開していけたらとも思っています」