とくに広葉樹は生物の生息場所になりやすい。高木を残せば日陰もつくるし、種子が実れば鳥獣や昆虫の餌にもなる。枯死木は腐朽性昆虫の棲家になる。

すると森林が再生する速度が早くなり、樹種も多様となって構造が複雑になる。それが生物多様性を高めるという理屈である。

日本でも進む研究

日本でも保持林業を取り入る動きがある。ただ欧米とは条件が違うので、日本に合った保持林業の研究が行われている。北海道の空知で、北海道庁や北海道大学、森林総合研究所などの共同プロジェクトとして実証実験中だ。

たとえば1ヘクタール当たりに残す広葉樹の本数を変えたり、針葉樹をまとまった面積を残したり…とさまざまな実験区をつくり調査が行われている。

これまでに、広葉樹を残すと鳥類の保全に非常に有効だとわかった。甲虫類のオサムシを対象にした調査では、残す広葉樹の本数が増えるほど種数と個体数の減少が抑えられた。針葉樹を残した場合も種数と個体数をある程度下支えすることを確認した。

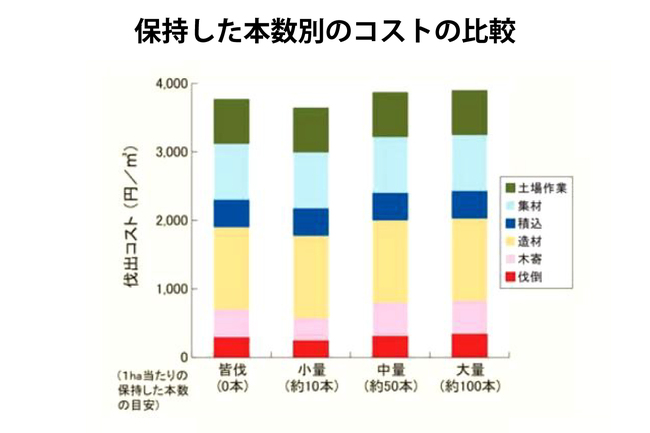

また木材生産性を調べるため、広葉樹を残した場合とまったく残さない場合を比べたところ、コストはほとんど変わらなかった。つまり保持林業の手法は木材生産を邪魔しないという裏付けが取れたのである。

実は保持林業は、民間でも試みられている。筆者も静岡県の天竜地方で、皆伐時に一部の木を残している林業家に出会った。

彼は保持林業という言葉を知らないまま、森林環境によい林業を考えた結果、行き着いた方法だと語った。皆伐するより森林の再生が早いという。もちろん生物も多くなる。こうした林業家も少しずつ出てきているのだ。