功を奏さなかった危機回避の努力

この他、米国が上級委員会について指摘する問題点は以下のとおりである。①、②は比較的技術的な問題だが、特に③〜⑤は「行き過ぎ」批判の延長にあるもので、こうした指摘の当否については、もちろん加盟国や識者の間に様々な評価があることは言うまでもない。

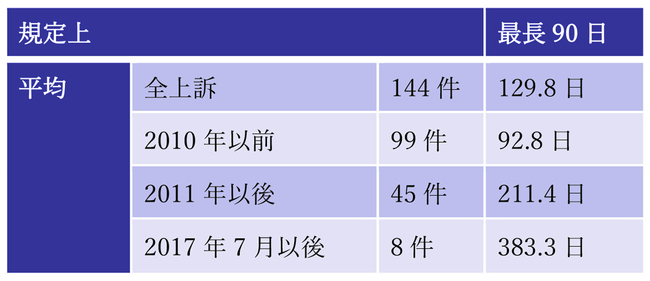

① 規定上最長90日の期限を大きく超える上訴審理が常態化している。この傾向は2011年以降上訴の案件で顕著になっており、右図の数字を見ると明らかである。特に上級委員会の欠員指名が滞り始めた2018年7月以降だけ見れば、上訴は1年でも終了しない。

② 上級委員会検討手続15節(いわゆる“Rule 15”)によれば、退任する委員は、上級委員会の承認があれば、本人の任期中に着手した未了案件を任期満了後も継続審理でき、紛争解決機関(DSB)における加盟国の承認は不要となっている。米国は上級委員の任命は加盟国の専権であるのにこれを侵すものであるとして、この“Rule 15”を批判している。

③ 加盟国の国内法がどう解釈、運用されるかは、国際法廷では法律解釈の問題ではなく、事実関係の一部と理解されている。しかし法律審であり、事実認定を扱うことができない上級委員会が時に改めて国内法の解釈を行うことがあり、その権限を逸脱している。

④ 国内の裁判では上級審が下した判断は先例としてその後の下級審の判断を拘束する(先例拘束性)。国際紛争解決では一般的にこうした先例拘束性は働かないものと理解されており、WTOもその例に漏れない。にもかかわらず、上級委員会は、法的根拠も示すことなく、説得力のある理由がなければ、後のパネルはすべからく上級委員会の先例に従うべし、と説示した(米国・ステンレス鋼板ダンピング防止税事件(DS344、2009))。

⑤ 上級委員会の判断は個別紛争の解決に必要な範囲に限られているにもかかわらず、勧告的意見や、傍論など、不要な法的意見を報告書で展開する傾向にある。

こうした米国の指摘に対して、2018年11月にEUほか有志国がこれに対応する2本の共同提案を提出した。EU共同提案の一本は米国の懸念に一定程度対応する一方、もう一本は上級委員会の独立性を維持・強化する内容であり、特に後者には米国とWTO 改革の様々なイシューで対立する中国、インドが賛同している。EUは欧州司法裁判所(ECJ)の成功体験があり、世界に自らの司法化モデルを「輸出」することに熱心と言われるが、こうした司法観は米国とは根本的に相容れないものがある。

こうした事態を打開すべく、2019年1月からウォーカー(David Walker)在ジュネーブNZ大使を調整役に立てて、各国は非公式に問題解決を議論し、このプロセスでホンジュラス、台湾、ブラジル、そして日本なども改革案を提出した。しかし米国は、上級委員会は1995年のWTO設立時に合意した紛争解決了解(DSU)に忠実に審理を行うべきであって、改正は必要ない、と述べ、各国提案を一顧だにしなかった。そして、なぜこのような「行き過ぎ」が起きるのかを加盟国で十分に検討しないかぎり、上級委員会の欠員指名には応じない、と繰り返すばかりだ。ウォーカー大使はこの間の加盟国の議論や提案を取りまとめ、米国の問題提起に対応するためのWTO一般理事会決議案を起草したが、12月9日の一般理事会で米国の反対に遭い、結局採択されることはなかった。