「初期集中支援チーム」と「身近型」医療の支援で暮らし続ける

「初期集中支援チーム」と「身近型」医療の支援で暮らし続ける拡大画像表示

この間、精神科病院に入院している認知症の人は96年の2.8万人から08年の5.2万人に増えた。「統合失調症の新規入院患者が減っている精神科病院にとって、認知症患者は欠かせない顧客」(精神科医)との声も聞かれる。

報告書をまとめた認知症プロジェクトチーム(PT)のトップ、藤田一枝厚労政務官はこう語る。「この報告書が画に描いた餅にならないよう、来年度から始まる5カ年計画できちんと財源をつけて進めていく」。

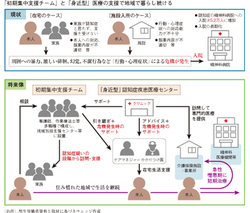

今後の取り組みの核は、「初期集中支援チーム」(以下「初期チーム」)と「身近型認知症疾患医療センター」(以下「身近型」)だ(右図)。

インタビューを受ける藤田一枝厚労政務官

インタビューを受ける藤田一枝厚労政務官(撮影:編集部)

認知症になっても住み慣れた地域で暮らし続けられるかどうかの鍵は、早期対応である。認知症疑いの段階から、看護師や作業療法士、精神保健福祉士、心理士といった多職種からなる「初期チーム」が自宅を訪問して支援する。周囲の人が認知症特有の「行動・心理症状」をよく把握し、適切な対応をすれば、症状の進行を食い止めることができることが多いからだ。冒頭のAさんが、「今から思えば、他の利用者に手を上げたのはテレビがうるさかったから。ズボンを下げたのは、トイレの場所がわからなかったからだと思う。当時は理解してあげられなかった」と振り返るように。

「身近型」は、自宅や施設を訪問し、本人・家族やかかりつけ医、あるいは「初期チーム」を支援する出前形式の専門医だ。認知症を進行させるような不適切な対応や投薬を防ぎ、地域の関係者を啓発する役割を担う。

これまでも認知症疾患医療センターは基幹型・地域型という名で整備されてきたが、多くが精神科病院に併設され、むしろ入院の窓口のようになっているとの批判がある。「センターについては、精神科病院を担当する社会・援護局精神・障害保健課から、老健局高齢者支援課へ所管替えを行う」(藤田政務官)。

地域で支える先進事例

「初期チーム」のモデルは英国やオランダのメモリーサービスだ。高齢者人口4万人に1カ所設置され、多職種からなる。2人1組で自宅を訪れ、本人と家族に対し2時間ほど面談を行い、これまでの人生(生活歴)や、認知症のレベル評価(認知機能評価)、精神面の既往歴、本人の今後の生活に関する希望などを確認し、自宅生活を続けるために何をしたらいいかを見つけ出す。医師はこれらの情報に基づいて最終的な診断を行う際に登場する程度だ。