伝統の中に西洋を感じる

開放的な空間

奈良市の中心部、奈良公園から奈良町一帯はかつて、その大半が興福寺の境内であった。そのシンボルマークである五重塔は、街のどこからでも眺めることができる。奈良ホテルもまた、興福寺の塔頭「大乗院」があった場所に建てられている。

瓦屋根に鴟尾が乗った表玄関を入ると、左手にフロント、右手奥に喫茶室をかねたロビーが設けられ、中央は吹き抜けとなっている。正面の大階段を上がると、踊り場に大きな銅鑼が掛けられている。食事の時間に鳴らされたものだというが、手すりにつけられた陶製の擬宝珠とともに、和洋折衷の美しさを醸す工夫でもあったろう。さらに上がった先が、吹き抜けを囲むように設けられた2階のバルコニースペースである。

折り上げ格天井、かつては格式ある建物のみに許された天井からは和風シャンデリアが下がる。置かれているのは螺鈿細工が施された和洋折衷のソファである。そこで寛ぐ宿泊客の眼には、美しい若草山や五重塔が映し出されたはずだ。ここは奈良の街が一望できる場所なのである。

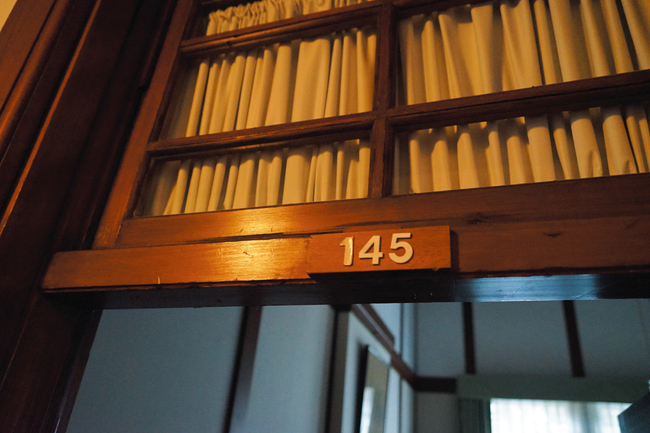

客室へと続く廊下はゆったりして天井も高い。それもそのはず、本来なら3階建てにできる高さを2階建てにしているからで、それは客室の中も同様だ。堀も宿泊したというスタンダードツインの部屋は、22平方メートルほどの簡素な内装。ただ、天井の高さが4メートル、窓も3メートルほどあって、窓枠には細かな細工が施されて美しい。カーテン越しの柔らかな光が部屋に満ちて、ヨーロッパの伝統あるホテルそのままの空気感である。

館内の至るところ、100年を超える伝統が息づく。フロントの前には日本画の傑作、上村松園の「花嫁」が飾られ、ロビーにはアインシュタインも弾いた古いピアノが無造作に残される。ダイニングルーム「三笠」に足を踏み入れると、そこには竹内栖鳳、川合玉堂、横山大観、画聖3人の絵が並び、伝統ある給仕姿でサービスされる食事には、美しいカトラリーが添えられている。欧風スタイルがいまもしっかりと守られているのだ。

晩年は日本の古典文学に親しみ、西欧文学との融合を夢見た堀、病気と闘いながら、文学に深く精進したその生涯は53(昭和28)年に終わる。

奈良ホテルのバルコニーでソファに身を沈め、プルーストの『失われた時を求めて』を原書で読む堀辰雄の幻を見た。この場所がこれほど似合う生涯は他にはないように思った。