国吉が戦後、〈戦犯画家〉として祖国を追われた藤田嗣治の入国へ向けた強い警戒のまなざしは、「米国人画家」としての存在証明であったのかもしれない。

ふたりはかつて、パリ時代の藤田が米国を訪れた際に面識もあった。それにもかかわらず、滞在中の藤田がニューヨークで催した個展でもついにまみえることがなかった。「12月8日の真珠湾」を描いた藤田を「米国人画家」の国吉は許さなかったのである。

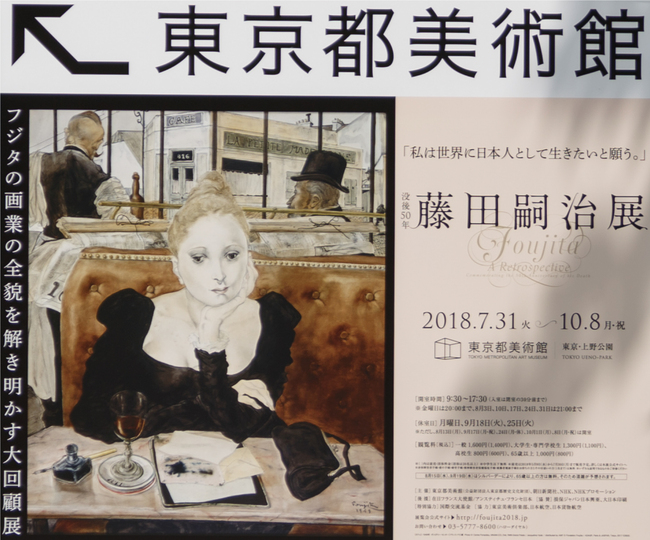

藤田の「カフェ」と国吉の「バンダナをつけた女」

フランスへの再入国が認められるまで1年足らずの短い米国滞在の間に、藤田嗣治は戦後を代表する大作「カフェ」を手がけている。

パリのカフェの一角、ワイングラスと書きかけの手紙を前に頬杖をついて座っている黒のドレスの若い西洋人女性がモデルである。背後の山高帽の客と給仕の後ろ姿の向こうに、パリの街角がのぞいている。女は誰にあてて手紙を書いているのだろうか。

ようやく戻った戦後の平和の気配ととも、褐色の座席にはそこはかとないアンニュイ(倦怠)が漂っている。祖国を追われてたどり着いた新天地で、再び冷たい風に見舞われた藤田が、はるかなパリを望見している姿に画面は重なる。

国吉康雄にもこれとよく似た女性像がある。36年に描かれた「バンダナをつけた女」である。

裸体に長い髪を下げたこの画面のモデルは、両手で椅子の手すりに頬杖をついて眼差しを下げている。灰褐色の画面に漂うのは、もっと深い哀しみを湛えたアンニュイである。これもまた、祖国を捨てて米国という異邦に身を預けた画家の心の断面が、大都市の片隅に生きる女性の孤独のなかに映し出されているようである。

藤田は一年の米国滞在を経て、50年初めにようやく懐かしいフランスの土を踏む。

ところが、あれほど思いを寄せたパリでかれを待ち受けていたのは、やはり〈戦争協力〉をめぐる画家の戦前の履歴への疑惑であった。

ル・アーブルから列車がサン・ラザール駅に到着すると、たくさんの報道陣が待ち受けており、質問の矢が飛びかった。

〈戦争中、大佐として軍部で活動していたのは事実か〉

〈戦犯の木戸幸一や寺内正毅との関係は如何〉

虚実を交えた問いになんとか答えたのち、藤田は「私が死んだらモンパルナス墓地のモディリアーニの側に埋めてほしい」と締めくくって席を立った。

画家はカトリックの洗礼を受けて5年後にフランス国籍を取得し、ランス近郊に作った礼拝堂の壁画制作に余生を捧げた。祖国へ帰ることはついになかった。

48年にホイットニー美術館で大規模な回顧展を開いた国吉康雄は、52年にはヴェネチア・ビエンナーレに米国代表として作品を出品した。しかし国内の「赤狩り」の余波を受けてにわかに力を失い、米国国籍取得を目前にして63歳で逝った。

戦後、〈故郷喪失者〉として異郷で生涯を閉じた二人の日本人画家の足跡は、どこかで歪みながら奇妙な相似形を描いているようにも見える。