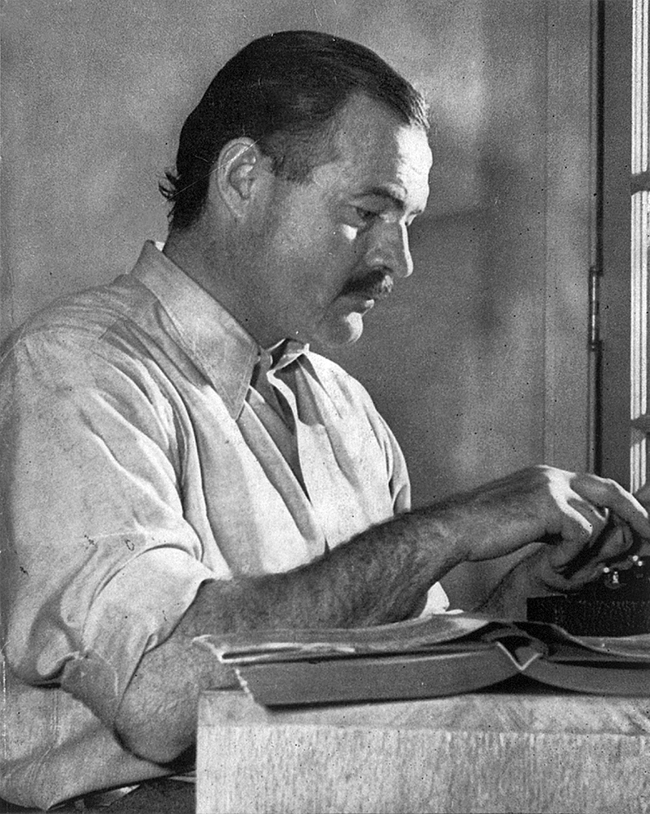

そのころ23歳の米国の作家、アーネスト・ヘミングウェイは結婚したばかりで8歳年上の妻、ハドリー・リチャードソンとパリのセーヌ左岸のアパートメントに暮らしていた。

第一次世界大戦に志願して衛生兵として従軍したイタリアの戦線で負傷、帰国したのちカナダの日刊紙『トロント・スター』の契約特派員としてハドリーとともに住んだパリは真冬だった。リュクサンブール公園の木立はすっかり葉を落としていたが、移り住んだパリの街は心地がよかった。ジャーナリストとしてあちこちを取材に飛び回り、カフェや仕事場で短編小説を書き、オレンジや焼き栗をかじりながら妻や友人たちと香りのいい蒸留酒を傾けた。

〈公園についてそこを突っ切ると、リュクサンブール美術館を訪ねることができた。そこでは絵画の傑作が展示されていた。その大半はいま、ルーヴルやジュ―・ド・ボーム美術館に移されている。私はセザンヌを見たさに、それとマネやモネや、シカゴ芸術院で初めて接した他の印象派の画家たちの絵を見たさに、ほとんど毎日のようにそこに通った。私は当時、自分の文章に奥行きを持たせようと努めていたのだが、そのためにはただ簡潔な真実の文章を書くだけでは足りないということを、セザンヌの絵から学んでいたのである〉(『移動祝祭日』高見浩訳)

戦間期のパリの街にはその美の輝きを求めて米国や欧州各国から才能を恃んだ多くの若い芸術家たちが集っていた。後年のヘミングウェイが振り返って「移動祝祭日」と呼んだのは、それがまさしく祝祭の華やぎと興奮に包まれた日々であったからであろう。

リュクサンブール公園を通り抜けて、フルリュス通りにあるガートルード・スタインのスタジオに彼がひんぱんに足を運ぶようになるのも、そうしたボヘミアン風の若い異邦人たちのつながりがもたらしたものだった。

〈ミス・スタインはかなり大柄だったが長身ではなく、農夫のようにどっしりしていた。目が美しく、ドイツ系ユダヤ人の特徴が歴然としている顔立ちで、北イタリアのフリウリ地方の出身と見られなくもなかった〉

初見でヘミングウェイが印象をこうスケッチした〈ミス・スタイン〉は48歳で、リュクサンブール公園に近い住まいを兼ねた庭付きのスタジオには、セザンヌやゴーギャン、ルノワールなど印象派や、ピカソやマチスといった、その当時の新しい画家たちの作品がひしめくように置かれていた。

1903年のはじめ、まだ30歳にも満たなかったガートルード・スタインは米国から兄のレオとともにパリに移り住んだ。ペンシルベニアの富裕なユダヤ系の家庭に生まれ、一家で毎年休暇を欧州で過すうちに、親から譲り受けた財産を元手にパリで新しい世代の画家たちの作品を次々と買い入れるかたわら、みずからも作家として小説や評論の筆をとった。

ジョルジュ・ブラックやアンリ・ルソー、マリー・ローランサンといった画家たちばかりでなく、詩人のアポリネールやエズラ・パウンド、作家のジェームス・ジョイスやスコット・フィッツジェラルドといった人々が集い、アトリエはやがて20世紀を代表する美術や文学の名作を生み出す、芸術家たちのサロンとなった。

20年を隔て、若いヘミングウェイが初めてそこを訪れた折に「どうすればピカソの絵を手に入れることができますか」と問うと、〈ミス・スタイン〉は「ピカソはあなたが買えるランクの画家じゃない」と諭した上で、「ファッションなんかには見向きもしないことね。服を買うお金で絵を買えるようになるから」とつけくわえた。