後に文化勲章も受賞した洋画家・野見山暁治はその年の秋に出征のため東京美術学校、いまの東京芸術大学美術学部を繰り上げ卒業しているから、『アッツ島玉砕』と作者の藤田嗣治の姿を見たのは卒業直前の1943(昭和18)年9月に上野の東京都美術館で開かれた〈国民総力決戦美術展〉の一場面であろう。

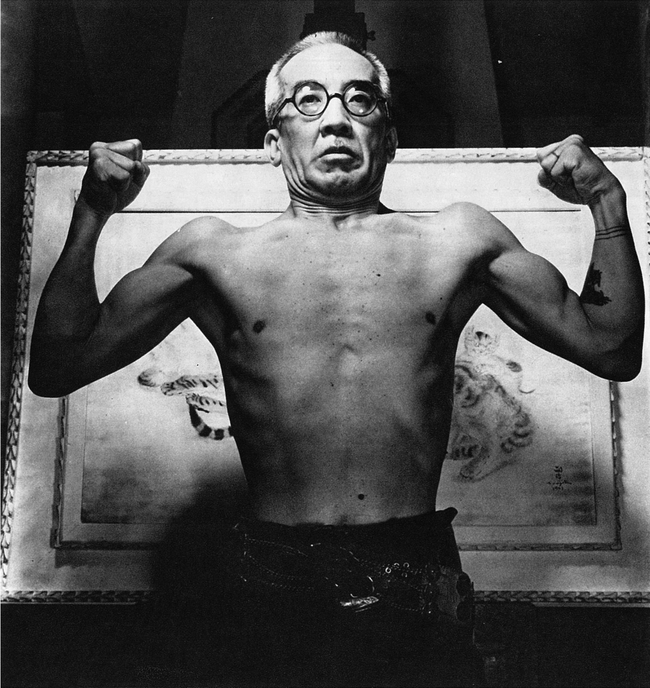

〈学校で絵を描いていたら誰かが面白いぞ、と大声をあげながら教室に入ってきた。今なァ、美術館に行って、お賽銭箱に十銭投げるとフジタツグジがお辞儀をするぞ。本当だった。隣の美術館でやっている戦争美術展にさっそく行ってみたら、アッツ島玉砕の大画面のわきに筆者の藤田嗣治が直立不動でかしこまっていた。当世規定の国民服で、水筒と防毒マスクを左右の肩から交互させて背負っている。脚には革の長靴をはいて、ともかく見事ないでたちだ。もちろん頭は五分刈りだったが、これもまた似合っている〉(野見山暁治『四百字のデッサン』河出文庫)

『アッツ島玉砕』は日本の敗色が強まる第二次世界大戦後期、厳寒の北太平洋の孤島で上陸する米軍との過酷な戦いの末、ほぼ全滅する日本軍の断末魔を大画面に描いた作品である。倒れた累々たる兵士たちを踏み越えて、軍刀を手にして突き進む隊長の山崎保代を中央に配した褐色の画面は重苦しいが、惨い戦争の現実をたしかに伝えている。

戦意高揚や国威発揚が「戦争画」の目的とすれば、これはいかにもその効果を損ねる作品である。にもかかわらず、公開された『アッツ島玉砕』は大戦末期へ向かう「銃後」の国民に大きな反響を呼んだ。

軍部への「戦争協力」で画壇の中心的立場にあった藤田がこの作品の横に軍装で立ち、賽銭を投じる鑑賞者に一礼するという芝居がかった場面は、この作品が「鎮魂画」として国民に広く受け止められたことの証でもあろう。

藤田嗣治にとって「戦争」は裸婦や猫や静物と同じような自分の画題の一つであり、それ以上の思想的な意味は持ち得なかった。そのことで画家が、敗戦にともなう「戦犯」として世論の追及を受けることになるのは、運命の皮肉と呼ぶほかはない。

戦後の藤田が「戦争協力者」という批判に恬として恥じなかったのは、こうした生得の楽天性が少なからずかかわっている。

野見山暁治はこう続けている。

〈戦争がみじめな敗けかたで終わった日、フジタは邸内の防空壕に入れてあった、軍描いた戦争画を全部アトリエに運び出させた・そうして画面に書き入れてあった日本紀元号、題名、本人の署名を絵具で丹念に塗りつぶし、新たに横文字でFOUJITAと書き入れた。先生、どうして、と私の女友だちは訝しがった。なにしろ戦争画を描いた絵描き達は、どうなることかと生きた心地もない折だ。なに今まで日本人にだけしか見せられなかったが、これからは世界の人に見せなきゃならんからね、と画家はこたえたという。つまり、フジタにとって戦争は、たんにその時代の風俗でしかなかったのかもしれない〉