連続テレビ小説『虎に翼』(NHK)、日曜劇場『アンチヒーロー』(TBSテレビ)など、法曹の世界に生きる人々を描いたドラマが話題を呼んでいます。法は、自然科学のような不変の法則とは異なり、「解釈」を変えることによって、あるいは「立法」することによって、時代に応じて変化を続けています。

今回の記事では、「ハウジング・プア」という社会問題について解説しています。居住が定まらないことで定職に就けず、貧困から抜け出せないという負の連鎖が問題視されています。日本にも、低所得者層のために住宅関連のセーフティネットがありますが、決して社会的支援が十分に行き届いている状態とはいえません。

*本記事は中央大学法学部教授の遠藤研一郎氏の著書『はじめまして、法学 第2版 身近なのに知らなすぎる「これって法的にどうなの?」』(ウェッジ)の一部を抜粋したものです。

今回の記事では、「ハウジング・プア」という社会問題について解説しています。居住が定まらないことで定職に就けず、貧困から抜け出せないという負の連鎖が問題視されています。日本にも、低所得者層のために住宅関連のセーフティネットがありますが、決して社会的支援が十分に行き届いている状態とはいえません。

*本記事は中央大学法学部教授の遠藤研一郎氏の著書『はじめまして、法学 第2版 身近なのに知らなすぎる「これって法的にどうなの?」』(ウェッジ)の一部を抜粋したものです。

「ハウジング・プア」という社会問題

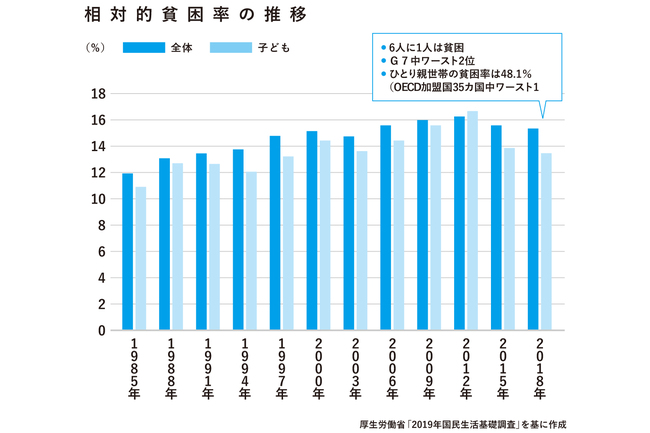

現在、格差社会となっており、社会の中で「貧困」が増えているといわれています。厚生労働省調査(2019年国民生活基礎調査)によると、相対的貧困率は、平成30(2018)年で15.4%となっています。

相対的貧困率とは、国民の所得の中央値の半分未満の所得しかない人々の割合のことをいい、平成30年では、年間所得が127万円以下を指します。最悪であった平成24(2012)年(16.1%)よりは若干改善したものの、一定の率を維持しているのが現状です。

そして、貧困と居住は、強い相関関係があります。いわゆる、ハウジング・プアという社会問題です。居住が定まらないと貧困から抜け出せませんし、またそのことが、貧困を増大させることにもなります。

非正規労働者は、今や労働市場の4割近くを占めています(2019年では38.3%。総務省労働力調査)。一般的には給与等が安く、貯蓄も十分ではありません。会社の倒産、雇い止め、病気などのトラブルが生じると、たちまち家賃滞納などに陥る危険性が高まります。

また、無年金などの高齢者も居住リスクを抱えます。とくに、都市部に居住する高齢者は、持ち家ではなく借家住まいで、家賃も高いため、生活を維持することが困難になる場合も少なくありません。