来たる2025年を前に、高齢の親を持つ子世代が行っておくべきことを、前回から『親不孝介護』著者のお二方に聞いている。(前編)

前回は、介護が始まる前から準備しておくべきこととして「地域包括支援センター(以下、包括)」にアクセスすることを勧めていただいた。

今回は、「年末年始の時間があるときに、行っておくといいこと」や、逆に「行わないほうがいいこと」について、引き続き、お二方に伺う。

1日でも早く親に会うべし?

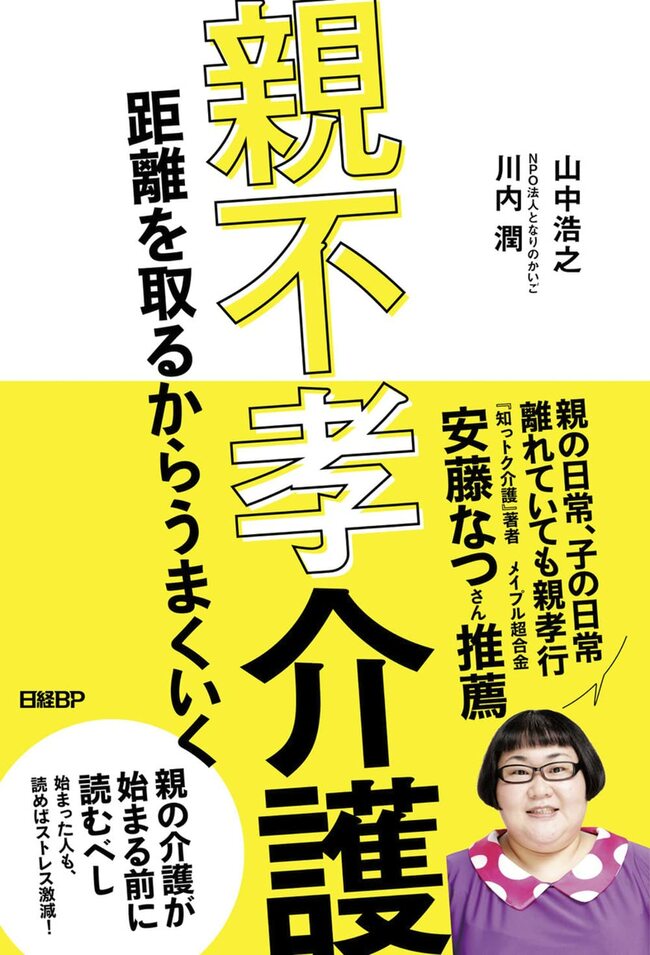

2022年に刊行された『親不孝介護』(日経BP)は、東京で妻や子供たちと暮らしながら、実家・新潟で一人暮らしをする母親の遠距離介護に挑んだ編集Yこと、当時50代の編集者・山中浩之さんの5年間の実録である。

山中さんに降りかかる折々の出来事や悩みに、プロの立場から助言しているのが「NPO法人 となりのかいご」代表の川内潤さん。川内さんが山中さんの疑問に答えたり、より幅広い情報を提供したりしてくれているために、読者は読むだけでリアルな介護を追体験しつつ、有益な情報を得ることができる。

本の第一章は、こんな言葉から始まっている。

「ダマされた!と思って、とにかく1日でも早く親に会うべし」「まだ早いかな?」は たぶんもう「危ない」です――。

どういうことなのかというと、親の今の様子をきちんと認識することが、介護についての心構えのみならず、病気などの進行(の抑制)や、その後のお互いの暮らし方、さらには生活の質にまで影響するというのである。

山中さんご本人は、新潟で一人暮らしをしている高齢の母親を持ちながらも、親の老化から目を背けたい気持ちがあり、帰省を先延ばしにしていた。その結果、久しぶりに帰った実家で親御さんの不安定さを急に認識することになった。

その体験から山中さんは、不安があれば一刻も早く親に会い、どのように暮らしているのかを確認したほうがいいと語る。では、いざ親元に行ったら何を確認すればいいのだろうか。

実家で確認すべきことは?

「家でテレビばかり見ている高齢者がハマりやすく、また衰えの現れを知るきっかけにもなるのが通販での買いすぎです。我が家の場合は、使いきれそうもない量の膝痛薬の箱が積みあがっていました。そこそこ高いのに、注文しただけで服用してないのは明らか。また、ほかにも青汁や、高額な化粧品が目に入りました」(山中さん、以下同)

その他、よく言われがちなのは、「冷蔵庫の中の食材が重複していたり、腐敗したりしていること」や、「布団が敷きっぱなしになっていること」「ゴミが捨てられていないこと」「窓を開けて換気をした形跡がないこと」などだろうか。これらは、親の生活クオリティが低下している目安になるかもしれないと、山中さんは指摘する。

なお、山中さんがこれらに気づいたのは、介護がスタートしてからだった。「あらかじめ意識していれば、もっと早く気づけたはずだった」というので、参考にするといいだろう。

「支援が必要か」はどこで見る?

しかし、家族が見るポイントとプロが見るポイントは異なっていることもあるという。

「『ヤバいところはないか?』と意識すると、『あれれ』と思う点はいくつも出てくるけれど、それが危険なシグナルなのかどうかの判断はとても難しい」(『親不孝介護』より)

では、プロはなにをどう見るのだろうか。

「真夏なのに厚手の服を着ているとか(=服装の季節感)、スーパーの袋に納豆だけいっぱい入れている(=買い方の片より)なども、プロが見ると支援が必要な状態かもしれないと思います」とは、『親不孝介護』の共著者で「NPO法人 となりのかいご」代表理事の川内潤さん。

「玄関先で転んだことがあるなどのエピソードも、支援の手が必要かもしれないヒントになると思います」(川内さん)

ただしこれらのチェックに関しては、素人が行っても正確に判断しづらい場合が多いだろう。そこで、「となりのかいご」が作成した「家族の不安解消! チェックシート」をお借りしたので、活用していただきたい。

シートでは、「一人で、バス・自転車・自家用車で出かけているか」「預金の出し入れをしているか」「自分で電話番号をダイヤルして電話をかけているか」など22の項目を、「はい/いいえ/不明」でチェック。3つ以上にチェックが入った場合は、地域包括支援センター(包括)で相談するようにアドバイスしている。

親の希望を確認・尊重する

こうしたチェックを行うと(もしくは行わなくても)、子世代としては親に関してなんらかの対策を取りたくなるかもしれない。

たとえば、親の住む部屋や家が散らかっていたら、掃除をするだけでなく、整理整頓したくなったり、親に物忘れの兆候が感じられたら、「脳トレ」をしてもらおうとしたり。人によっては、「今日の日付」や、「過去の出来事の記憶」をまるでテストのように繰り返し質問し、詰問のようになってしまう……なんて場合もあるだろう。

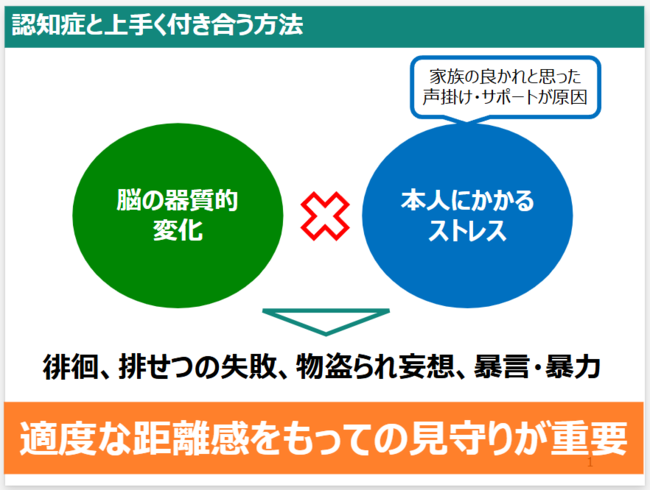

が、「良かれと思って行うこうした子世代の行動が、親にとってストレスになる場合がある」と川内さんは注意を促す。

「親御さんが認知症にならないようにと、様々な対策を取りたくなる方もいらっしゃると思います。が、親御さんがストレスになるようなことを行うと、逆に認知症リスクを高める恐れがあります。

左図は私が使っている資料ですが、認知症は、認知機能の低下とストレスの掛け合わせで発現すると言われています。つまり認知機能が低下したとしても、ストレスが少なければ、日常生活を問題なく送れる場合があるのです。

また、逆にストレスが大きいと、認知機能の低下がさほど大きくなくても、日常生活が困難になってしまいかねない。そういう意味でも、子世代は親御さんの気持ちを第一に考えて、穏やかに見守ることができる距離感を持っていただくのも大事です」(川内さん)