また、避難所も、NPOやボランティア、被災経験のある他の自治体の応援職員を中心に運営した方が、避難所の環境改善が図れるはずである。学校の体育館に何カ月もとどまることは子どもたちの教育を受ける権利を侵害する。これをやめ、ベッドが整備された家族ごとに暮らせるテントや仮設の食堂、キッチンカーを政府が備蓄し、被災地の空きスペースに運搬して設置し、NPOを中心に運営する。食事も災害時のトレーニングを受けたプロのシェフが作る。この世界観は夢想ではなくイタリアで実施されているものだ。

さらに、救援物資の調達や避難所への供給については、スーパーやコンビニ、物流会社が得意としている。これを使わない手はない。現在、企業の社会的責任(CSR)の観点などで、民間企業が自主的に救援物資を支援する動きもあるが、これを「公的な根拠」に基づき事業として取り組んでもらい、不慣れな自治体職員の負荷を軽減すべきである。

これらは一例だが、今後は災害対応を「官民連携」から「官民協働」へと昇華させていかなければならない。災害法制の見直しはもちろん、政府や自治体が平時から民間組織と役割分担を決め、協定などを締結しておくことも必要になる。当然、「公的な根拠」に基づく業務であるため、公的な財源で賄い、「餅は餅屋」の災害対応を目指すべきだ。

現在も他の自治体職員が被災自治体に派遣される「対口支援」(応急対策職員派遣制度)はあるが、司令塔を担うのは被災自治体職員だ。被災自治体から危機対応の義務を省くという世界観に転換しない限り、同じ問題は繰り返されるだろう。

防災庁は中長期の視点で

日本の災害対応を見直せ

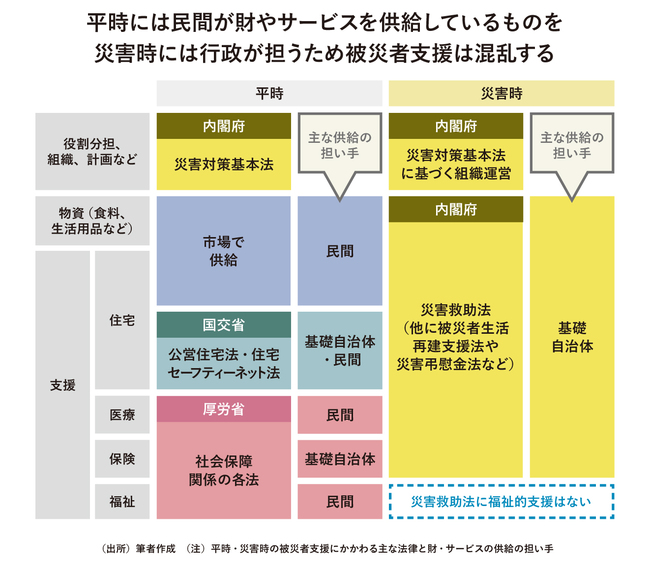

昨今、防災庁の創設に向けた議論が進んでいる。これまでも同様の議論は繰り返されてきたが、日本社会は災害対応のうち救助やハード整備は得意であり、法制度の抜本的な見直しは不要に見え、防災庁は「屋上屋を架す」との議論が出た。しかし、被災者支援は不十分どころか生存権の保障すらままならない。

内閣府の防災担当は短期的な災害対応に主眼が置かれており、災害法制を体系的に見直していくうえでは、予算も人員も不足している。応急対応が落ち着き、中長期的な視点で災害対応を見直そうという機運が高まっても、その時には職員は出向元の他省庁に戻り、知見が蓄積されない。これらを踏まえると石破茂内閣の防災庁の構想は的を射ている。

防災庁に強い監督権を持たせ、「持続可能なインフラ復旧」の根拠となる制度を構築すること、生活者の視点から「餅は餅屋の被災者支援」を実現することなど、中長期の視点で日本の災害対応の見直しを期待したい。また、専門職員を配置して専門性を蓄積し、財務省との予算折衝をきっちりと行い、政策を実行することも重要だ。その際、生活者の視点から官民協働を実現するために、厚生労働省や経済産業省、デジタル庁との連携は必須である。

本稿で提示した取り組みは「被災者(被災自治体職員)が被災者を支える」という従来の日本の災害対応を根本的に変える試みでもある。

「本立ちて道生ず」という。日本の災害対応の〝根本〟の課題を改善することで、人口減少時代における新たな災害復興の道が切り拓かれることを期待したい。