コメの輸出が急速に拡大している。

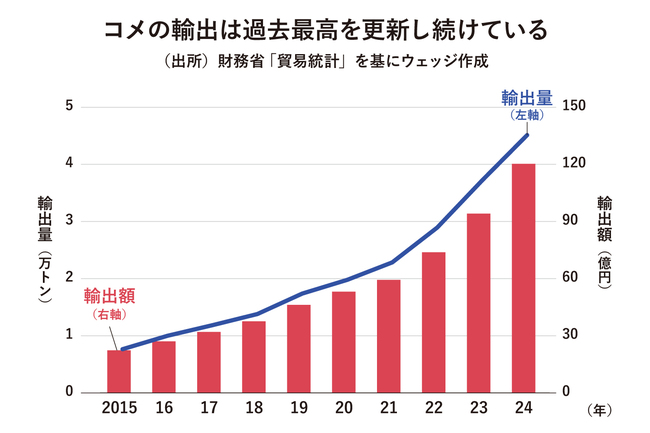

農林水産省によると、2024年のコメの輸出額は前年比28%増の120億円、輸出量は21%増の4.5万トンといずれも過去最高を更新した。

背景には、海外における日本食人気の高まりに加えて、21年の米カリフォルニアの干ばつの影響で、日本産米に切り換える飲食店が増えたこと、為替の影響で輸出に有利な環境であることがあげられる。

だが、足元では、悩ましい課題がある。全日本コメ・コメ関連食品輸出促進協議会(全米輸)専務理事の細田浩之氏は「昨年に起きた『令和のコメ騒動』の影響で、市場にコメが不足し、国内のコメの価格が高騰している。今後の価格動向次第では、25年のコメ輸出は減少する可能性がある」と話す。

根幹にあるのが、輸出を奨励する補助金の存在だ。政府はコメの輸出を加速させるため、新規市場開拓米として10アールあたり4万円の補助金を出し、作付けの転換を促してきた。コメは作付け段階から使途を限定することが義務付けられている。国内のコメの価格が高騰している現状を踏まえれば、輸出用米の生産を渋り、主食用米の生産を重視しようと考える生産者が増加することは想像に難くない。

輸出相手国側の事情もある。そもそも国内のコメの生産量は約700万トンであり、輸出に振り向けられているのは1%に満たない。世界のコメ消費量の約8割はインディカ米をはじめとした長粒種で、短粒種のジャポニカ米はマイナーだ。需要が低ければ、大幅な輸出拡大は望めない。

農業政策に詳しい三菱総合研究所研究理事の稲垣公雄氏は「コメは国際相場で1トン約10万~15万円だが、日本産米は今回の高騰前でも20万円以上、現状は40万円であり、穀物として売り出していくうえでは価格競争力はない」と指摘する。

中堅コメ卸の千田みずほ(横浜市)執行役員海外事業部長の隂山貞三氏は「コメ輸出の伸長は、海外の和食ブーム、円安などに負うところもあり、一般穀物として需要が高まっているとまでは言えない。『コメ』として売るだけではなく、『海外でもお客様が口にするまで関わる』という発想をより一層持ち、日本の食文化の魅力と併せてトータルで打ち出していく必要がある。『コメの輸出』だけではない『食の輸出』へと考え方を改め、需要開拓していきたい」と話す。

付加価値を高めてコメの加工品を輸出しようとする動きもある。

東海地区の老舗駅弁店として知られる松浦商店(名古屋市)は今年2月、駅弁の海外展開に本格的に乗り出した。24年に、同業の花善(秋田県大館市)、まねき食品(兵庫県姫路市)と3社で合弁会社「EKIBEN WORLD TEAM」を設立。将来的な冷凍駅弁の輸出に向けた市場調査として、2月6日から27日にかけて、スイス最大の鉄道駅であるチューリヒ中央駅で駅弁を販売する。狙いについて、同社社長の松浦浩人氏はこう語る。「人口減少が進む日本では、駅弁の販売も減少することが想定される。駅弁は日本に鉄道が開通してから、日本の食文化を連綿としてつないできたもの。海外に展開し、日本人にもう一度駅弁の魅力を伝えていきたい」。

3社で計6種類、一日最大200食程度販売する。同社の商品は名物の「みそかつ重」と「大えび天むす」。それぞれ約3200円、約2100円に設定している。日本での販売価格の3倍だが、「スイスの最低賃金は3600円なので、十分売れる公算がある」(松浦氏)。今回は日本でコメを炊いて冷凍保存して空輸し、その他の食材は極力現地で調達し、日本から派遣する社員が調理する。販売初日は、オープンから2時間弱で完売したという。

将来的な冷凍駅弁の輸出に向けては二つの課題がある。一つは物流コストだ。低コストで運ぶにはコンテナ船に一定程度のボリュームを載せて輸出しなければならず、コールドチェーンの整備も必要となる。