ロシアのウクライナ侵攻から2月24日で3年が経つ。

これは二つの「食料危機」を明らかにした。一つは、黒海を通じたウクライナ産の小麦輸出が困難となったため、供給減少で小麦価格が高騰し、貧困国の人々が小麦を買えなくなったこと。もう一つは、ウクライナのマリウポリへの輸送がロシア軍により遮断され、食料に物理的にアクセスできなくなったことだ。

農林水産省は、この「食料危機」を農業予算の減少に歯止めをかけるために利用しようとした。2024年、食料安全保障を前面に打ち出すよう食料・農業・農村基本法を見直し、危機対策として、世界的に食料供給が不安定になることが想定される場合、政府が食料配給や価格統制を実施するほか、農家に増産指示をすることも可能にした「食料供給困難事態対策法」を成立させた。

農水省は、ことあるごとに世界的な穀物価格高騰による買い負けを強調する。しかし、わが国の全輸入額に占める割合のうち、カロリー供給で重要な穀物と大豆はわずか1~1.5%程度に過ぎない。仮に価格が10倍になっても買えなくなることはない。輸入品では買い負けるというのに、日本の農政はそれよりはるかにコスト高の国産品の生産を増加させ消費者に買わせようとしている。国産の方が安いなら関税は撤廃できる。

しかし、海上交通路(シーレーン)が途絶して物理的に食料が輸入できなくなると深刻な危機が生じる。

日本では1970年以降、農家に国民(納税者)負担で補助金を出して「減反」させ、コメ生産を意図的に減らし、高価格(消費者負担)を維持してきた。危機が発生した際に利用できるのは減反により生産された前年産のコメ(備蓄を入れても800万トン)になる。戦中・戦後の配給量(一人1日当たり2合3勺〈330グラム〉で、今の人口だと1600万トン必要)の半分しか供給できない。

豊かになった国民は高米価・減反政策に無関心になった。しかし、台湾有事が発生したら、初めて国民は農政トライアングル─自民党農林族、JA農協、農水省の既得権グループ─に食料・農業政策を任せてしまった愚かさに気が付くに違いない。

戦時中もコメが過剰から不足になると、農政は農業保護から消費者保護に一気に転換した。危機が発生すると減反など直ちに廃止される。全国民が餓死するという事態を前にしては、既得権など吹き飛んでしまうからだ。しかし、この時暴動を起こしても、誰も国民を救ってくれない。亡国農政のツケはいつか国民に回ってくる。

現代社会は、戦前戦後に比べ決定的に不利な点が二つある。

一つは、当時日本は食料自給を達成したうえで戦争を始めたことだ。しかし、コメ供給の2割を占める植民地米が不作などで輸入できなくなり、それに代わるタイなどからの輸送船を米国の潜水艦に撃沈され、万事休すとなった。当時カロリー供給の大宗を占めていたコメの8割は国内で自給していたが、現在、カロリーベースの食料自給率は38%に過ぎない。

もう一つは、西太平洋側のシーレーンまで破壊されると戦後の未曽有の食糧難を救った米国からの援助が届かなくなる可能性があることだ。

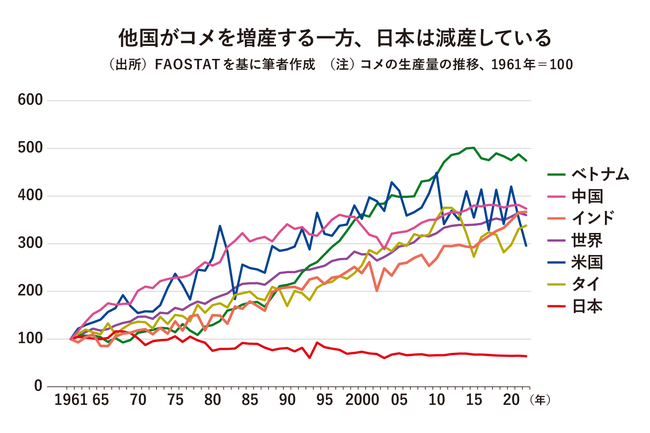

1961年以降、世界のコメ生産は3.5倍に増加しているのに、日本はわざわざ減反補助金をつけて4割も減らした。中国は、コメは4倍、大豆は3倍、小麦は9倍、トウモロコシは14倍に生産を増やしている。さらに、コメの備蓄量は1億トンで日本の100倍である。小麦は1.4億トン、大豆は1.8億トンだ。食料危機を農業予算の増加につなげたいだけの日本の農水省に比べ、危機に対する本気度が違うのである。