JA農協と

農林水産省の大罪

減反・高米価はJA発展の基礎である。米価を高く支持したので、コストの高い零細な兼業農家が滞留した。かれらは農業所得の4倍以上に上る兼業(サラリーマン)収入をJAバンクに預金した。また、農業に関心を失ったこれらの農家が農地を宅地などに転用・売却して得た膨大な利益も預金され、JAは預金量Ⅽ兆円を超すメガバンクに発展した。減反で米価を上げて兼業農家を維持したことと、JAが銀行業と他の事業を兼業できる日本で唯一の法人であることとが、絶妙に絡み合って、JAの発展をもたらした。

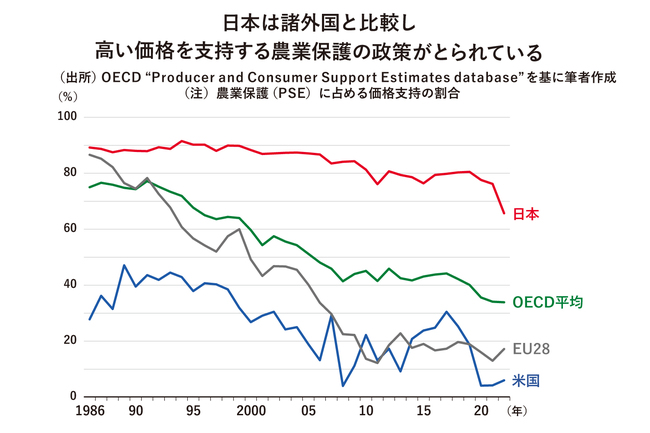

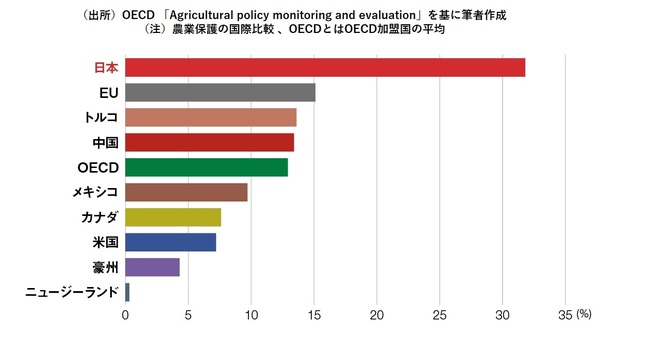

米国やEUは高価格で支持する農業保護の政策ではなく、政府から農家への所得補償(直接支払い)に転換している。日本の農業保護は欧米に比べて高いうえ、その7~8割が高い価格によるものだ。しかも、小麦や牛肉のように、国産の高い価格を維持するために、輸入品にも関税をかけて消費者に高い食品を買わせている。国産の保護を価格から直接支払いに置き換えることで、輸入品への関税は不要となる。農業も保護され消費者は安く食料を購入できる。

しかし、消費税の逆進性を批判する政党があっても、農政の逆進性はどの党も指摘しない。高い関税や減反を維持して食料品の消費税率ゼロを主張する立憲民主党などは支離滅裂である。

農家にとっては価格支持でも直接支払いでも同じなのに、なぜ日本は高米価に固執するのか? 農家の利益を代弁する欧米の政治団体と違い、JAは経済活動も行っている。このような組織に政治活動を行わせれば、農家の利益より自らの利益を実現しようとする。その手段として使われたのが、高米価・減反政策による〝コメ殺し〟だ。コメ農家の7~8割がコメを作っているのに、コメは全農業生産額の16%に過ぎない。つまり、減反を続けていることで零細なコメ農家がいまだに多すぎるのだ。サラリーマンの兼業農家に所得補償(直接支払い)は必要ない。

カリフォルニア米の1俵(60キロ・グラム)あたりの価格9000円(2012~22年の日本の輸入価格)からすれば、品質面で優位な日本米は1万2000円で輸出できる。農業界が望ましいとしてきた米価1万5000円との差を4割のシェアを持つ主業農家にのみ直接支払いすれば、1500億円の支出で済む。国民は米価が下がったうえ、納税者として2500億円の負担を軽減される。減反廃止による米価低下と直接支払いで零細農家が退出し、農地が主業農家に集積すれば、生産コストが下がり収益が上昇する。主業農家に農地を貸して地代収入を得る元零細兼業農家も利益を得る。

今ではカリフォルニア米との価格差はほとんどなくなり、日本米の方が安くなる時もある。減反を廃止すれば価格はさらに低下し、輸出競争力は増す。国内の消費以上に生産して輸出し、水田二毛作を復活して麦生産を増やせば、食料自給率は70%以上に上がる。

効果は明確なのに、減反は廃止されない。農水省が目を向けるのはJAであって国民ではないからだ。農政トライアングルが推進する減反政策によって、補助金を負担する納税者、高い食料価格を払う消費者、取扱量減少で廃業した中小米卸売業者、零細農家滞留で規模拡大できない主業農家、輸入途絶時に食料供給を絶たれて飢える国民、全てが農政の犠牲者となっている。農水省は「すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない」とする日本国憲法第15条第2項に違反しているといえる。