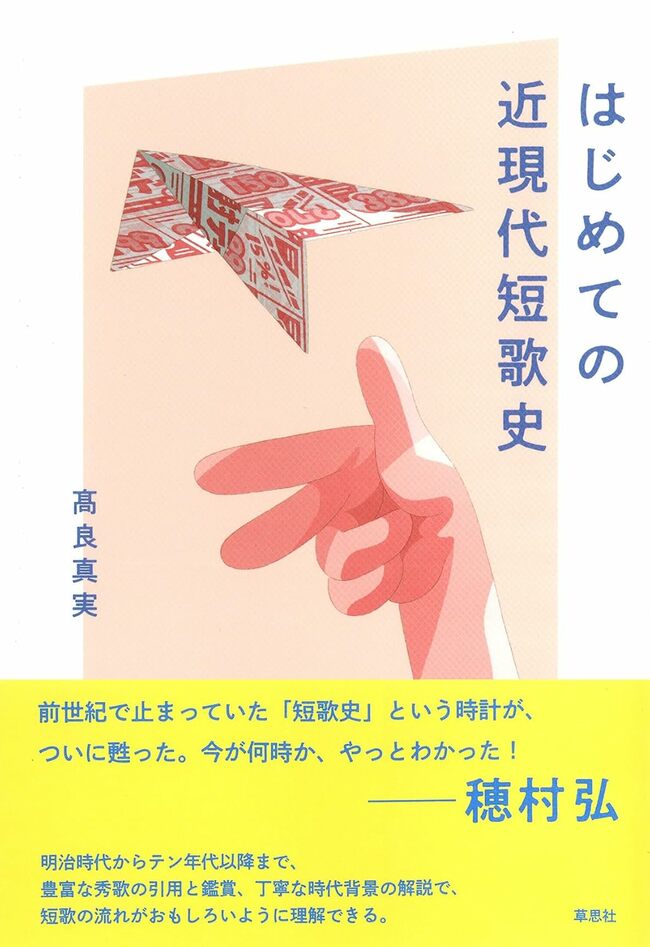

髙良真実さんの『はじめて近現代短歌史』(草思社)は、タイトル通りに、明治から令和までの120年間の代表的短歌を論評した、約330ページに及ぶ大部の本である。

しかも著者は、昨年11月の発行時点で27歳という若い女性。まずは執筆の動機と年齢のことから尋ねてみた。

「早稲田短歌会という学生短歌の会に所属して短歌を学んでいた頃、1950年代とか、70年代以降とか、これといった短歌史の本がなかなかないことに気がついて、一度通史として整理をつけておきたいな、と思ったんですね」

髙良さんは、2022年に短歌研究の第40回短歌評論賞を受賞、23年には現代短歌社の第4回BR(ブックレビュー)賞も受賞しており、短歌評論の素地はすでにあった。

「年齢のことは、テン(2010年)世代の短歌に対する意見が自分世代と40代、50代の論者とはやはり違うと考えていました。この際、若手が手に取りやすい形の通史に挑戦してみようかと。短歌入門書というのもなかったので、今回の本が起爆剤の一つになれば」

内容は、時代ごとの秀歌の歌意、歌人について、各歌と時代背景との関わり、文法の解釈、短歌結社の興亡、短歌論争、そして随所に挿入される著者の感想などである。

―― 明治時代の与謝野鉄幹・晶子から始まって代表的な秀歌が並んでいますが、斎藤茂吉とか寺山修司とか、おやと思う意外な選択があります。茂吉は代表作が〈のど赤き玄鳥(つばくらめ)ふたつ梁(はり)にゐて垂乳根の母は死にたまふなり〉だと思うんですが、例えば〈あかあかと一本の道とほりたりたまきはる我が命なりけり〉などが出ています。

「〈のど赤き~〉は教科書に載っています。でもそれが議論を生んだわけではありません。他方の〈あかあかと~〉は、自分の将来を赤く照らされた一本道に喩えていて、その大上段の迫力が評判でした。短歌史に取り上げるのなら当然後者の方になると思います」

本書で一番の衝撃は、戦争の最前線で一兵卒が詠んだ歌である。特に宮柊二。

〈ひきよせて寄り添うごとく刺ししかば声も立てなくくづをれて伏す〉

―― まさに人を殺した瞬間ですよね。

「出征した歌人たちの歌は、前衛短歌の陰に隠れ、一般的にさほど読まれませんでしたがたしかに衝撃的です。ただ宮柊二は浪漫派の歌人なので、写実というより、心の痛みを反面教師的に書き残しておこう、そう思ったのではないかと思います」

そして短歌史の「地殻変動」と言えば、1987年に登場し、累計280万部という前代未聞の部数を売り上げた歌集『サラダ記念日』と、その作者の俵万智だった。

〈「この味がいいね」と君が言ったから七月六日はサラダ記念日〉

―― 本当はカレー味の唐揚げだったのに、爽やかなサラダに変えたのがよかった?

「時代の雰囲気をうまく捉えたんですね」

―― 〈「嫁さんになれよ」だなんてカンチューハイ二本で言ってしまっていいの〉など、本書によれば、新しい固有名詞と会話体、言葉のアナクロニズムが効果的だった?

「現代的な技法と普遍的な心情が読者に受け容れやすかったのだと思います。以後、女性歌人が口語体で詠むと、すぐ“俵万智の類型”と言われましたが、それも10年ほどですか。それ以降は、女性歌人の口語短歌にどういった差異があるかも語られるようにな