「最終的に設備投資の判断をしたのは酪農家自身です。過去にも08年のリーマンショックや10年のグレインショックがあり、穀物価格は上がったことがあります。しかし、喉元過ぎれば熱さを忘れるで、歴史から何も学んでいません。都合が悪くなった時に、国に補填してほしいというのは無責任ではないでしょうか」

身の丈に合った規模で行う

マイペース型酪農

髙森牧場の酪農スタイルは「マイペース型酪農」といわれている。これは放牧を基本とし、化学肥料や濃厚飼料などの外部資源の投入を最小限に抑える経営手法だ。

秀樹さんは大規模な酪農経営を訝しんでいた大学時代に、先輩に連れられて見学に行った道東の中標津町の牧場で、三友盛行さんが提唱する「マイペース型酪農」に出会い、衝撃を受けた。

「マイペースとは、酪農をのんびりやるという意味ではありません。農政に振り回されず、自分たちの頭で考え、経済効率の追求よりも身の丈に合った規模で酪農を行うことです。経費が圧倒的に少ないため、小規模なのに逆に利益が上がります」(秀樹さん)

小規模経営の酪農家の多くは生乳だけでなく、チーズやバターなどの乳製品を製造・加工・販売するなど、酪農を基盤にした6次産業化を行うケースが多い。生乳だけでは十分な収益を得ることができないと考えられているからだ。しかし、髙森牧場は業界が決めた乳価に従い、ホクレン(北海道の農協)に全量を出荷している。

「髙森牧場に見学にきた若者は『この規模の酪農は、6次産業化して付加価値をつけないと経済性がないと思っていた』と驚きます。付加価値の高い特殊な製品づくりは、簡単には真似できません。他の酪農家と同じ乳価で出荷しても生計が成り立つことを示せれば、様々な人がこの酪農に希望を持てると思います」

実際に、大規模の酪農経営が経済性を生んでいないことは数字でも証明されている。

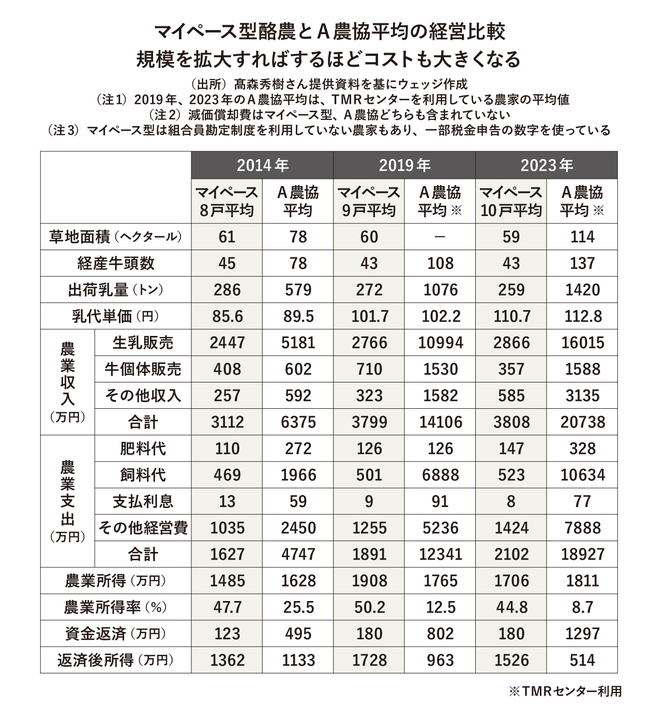

下図は、マイペース型酪農と、道内のある農協(注・A農協とする)の平均の経営比較だ。マイペース型酪農の草地面積と経産牛頭数、出荷乳量は横ばいである半面、A農協では多泌乳と規模拡大が同時並行的に進行していることが分かる。それに伴い飼料代の上昇が顕著だ。TMRセンターを利用している農家は実質的に搾乳以外を全て外注していることを意味する。その結果、収入は増えるものの、支出や資金返済がそれ以上に増え、手元に残るお金はマイペース型よりも少ない。23年にいたっては手取りが1割ほどだ。

大規模型を志向する酪農家にも、現状を変えたいと思っている人は少なくない。だからこそ、放牧型の酪農でも生計が成り立つことを知ることこそが重要だという。

「私自身も大学時代にマイペース型酪農に出会っていなかったらと思うと、ぞっとします。酪農の面白さは、仔牛を経産牛に育て、エサを自分で収穫し、搾乳し、糞尿を生産物として畑に返し、牧草を育てる。この一連の過程全てにかかわれることです。酪農を志す多くの若者に、放牧型酪農の魅力を知ってもらいたいですね」

※こちらの記事の全文は月刊誌「Wedge」2025年3月号「食料危機の正体 日本の農業はもっと強くできる」で見ることができます。