秀樹さんと妻の真紀さん(51歳)が入植したのは1998年。以来、コツコツと環境を整備し、現在は20ヘクタールの牧草地と15ヘクタールの山林で、出産経験のある15頭の経産牛と5頭の育成牛を放牧している。その特徴は、外部資材にほとんど依存していないことだ。

「輸入飼料は一切使用していません。夏は牛たちが牧草を食み、冬は夏場に収穫した干し草を与えています。化学肥料は使用せず、牛たちの排泄物を発酵させ堆肥化し、牧草を育てます。物質循環型の放牧酪農を実践しているのです」(秀樹さん)

2種類ある

牛の飼料

牧草地に面した牛舎に入って驚いたことがある。酪農現場特有の鼻をつくような排泄物の臭いが全く感じられなかったからだ。

「多くの農家は効率よくたくさんの乳を搾るために、牛に大量のトウモロコシを与えています。極端な例ですが、牛は消化不良で常に下痢気味なのです。うちの牛舎が臭わないのは、日中は放牧していることに加え、主なエサを牧草にしているからだと思います」

牛の飼料は大きく分けて2種類ある。牧草や野シバなどの「粗飼料」と、トウモロコシや油粕などの穀物をさす「濃厚飼料」だ。4つの胃袋がある草食反芻動物の牛が本来食べてきたのは前者だが、高い乳量を生産するには後者が必要となる。

「多くの酪農家は、1頭の牛に対して1日に8~10キロの穀物を与え、40~50リットルの乳量を得ています。うちは粗飼料を使うので、多い時でもせいぜい25~30リットル程度です。穀物をたくさん与えるよりも乳量は少なくなりますが、その分コストは低く、経済性はよいのです」

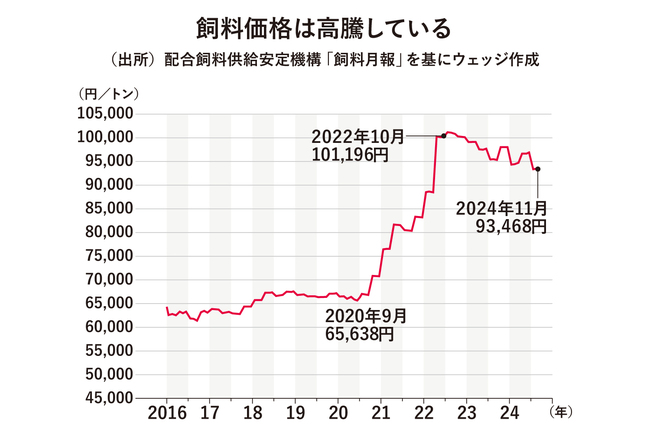

2022年に始まったロシアによるウクライナ侵攻や物流システムの混乱、世界的な気候変動などにより、多くの酪農家に不可欠なトウモロコシなどの穀物や化学肥料の輸入価格は高騰している(下記図)。農林水産省によると、酪農の経営コストに占める飼料費の割合は全国平均で約5割を占め、飼料供給量の8割を占める濃厚飼料の自給率は13%だ。酪農家の経営が苦しいことは想像に難くない。

生乳の増産と安定供給、そして、高齢化による離農対策のため、農水省はこれまでも手を打ってきた。その一つが14年に開始された「畜産クラスター事業」だ。牛舎の新増設や搾乳ロボットなど大型機械の導入など、酪農家の新規投資を補助の対象とし、規模拡大を後押ししてきた。農政の旗振りのもと、大型の設備投資を行い、現在の高コストな生産構造がつくられた。そう聞くと、酪農家が被害者意識を持っても不思議ではないように思える。しかし、髙森さんは農家の側にも責任の一端があるという。