「この本は、天文学というより星をテーマにしたエッセイです。半径1メートルの人生にあくせくすることからしばし離れ、夜空を見上げ自分を解放してもらいたいと思って書きました」

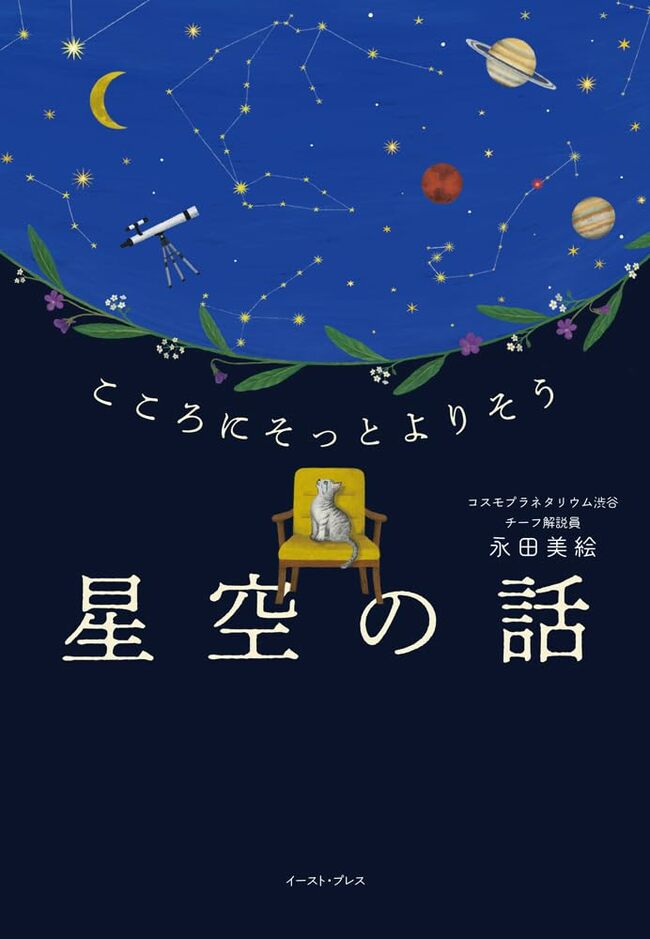

著者であるプラネタリウム解説員の永田美絵さんは、本書『星空の話』(イースト・プレス)についてそう述べる。

確かに本書には、星座やギリシャ神話、宇宙の科学、天文学者の話などの他、シングルマザーとしての自らの歩みも綴られる。

根底にあるのは「私たちは全員、星から生まれた」という確固とした認識だ。

―― 人間や動植物はもちろん、地球にあるすべての自然は、星から生じた?

「太陽は水素をヘリウムに変えるだけですが、太陽よりもっと重い星は炭素や酸素、鉄まで作る。そしてそれよりずっと重い星は超新星爆発により、ニッケル、金、鉛などの重元素も作り出します。それらが気の遠くなる時間と偶然の積み重ねを経て、宇宙を漂い地球に結集し、私たちや自然はその結果なのです」

本書の構成は春夏秋冬に分かれており、「春の大曲線」「夏の大三角」「秋の四辺形」「冬の大三角」と「冬のダイヤモンド」に登場する星座と星を追う形で展開する。

例えば、春のおとめ座のギリシャ神話。正義の女神アストライアは人間の善悪を書きとめる羽根ペンを持つ。黄金時代、人と神は仲が良かった。だが銀の時代、人間界で争いが起き女神は走り回った。銅の時代、争いが大戦争へ。女神は悲しみの余り、天へと昇ってしまった(地上に正義の女神はもういない)。

本書によれば、現在星座は88あるが、元々は古代バビロニアの黄道12星座にギリシャ神話が合わさって生まれたという。

―― 日本では、こと座のベガを織姫、わし座のアルタイルを彦星と呼んで、年に1度出会う七夕の話などが伝わっていますよね?

「それは中国由来ですね。中国では星空を王国に見立て、北極星が天帝で、北方ほど身分が高く、離れるほど庶民の世界に近くなります」

―― 日本発の星の話もありますよね。うしかい座のアルクトゥールスを麦星と呼んだり、さそり座の尻尾を魚釣り星と呼んだり?

有名なのは冬のオリオン座の伸ばした腕の先に固まる6~7個のプレアデス星団である。日本では古来より「すばる」と親しまれてきた。

清少納言も見た「すばる」

清少納言は『枕草子』で、「星はすばる、彦星、ゆうづつ(金星、宵の明星)、よばいぼし(流れ星)すこしをかし」と書いた。

「日本には星座はないので、織姫・彦星など中国の物語を使っていました。基本的に日本では、星は農業カレンダーの役割ですね。沖縄・奄美ではすばるが刈り入れの目安でした。あとは、船乗りの目印。北極星を子(ね)の星と呼び、方角を知るために使ったり」

永田さんは、「星好きの三願望」とされる皆既日食、オーロラ、流星雨をそれぞれ、エジプト、アラスカ、天城高原ですべて体験してしまった人だが、そんな人が「一番好きな星」は、「秋の四辺形」の下(南側)に横たわるくじら座のミラ(不思議)という星。

―― これ、332日周期で2等~10等に変化を繰り返す変光星とありますけど?

「年をとった星で、膨張と伸縮を繰り返すんです。膨張するときは暗く、収縮で明るくなります」

―― でも、地味な星では?

「不思議な星ですよね。珍しいんです」