「用件を聞こう」。各国政府、大企業やマフィアから、悪に泣く犯罪の犠牲者まで。彼らから依頼された狙撃対象を、ライフル「アーマライトM16」で射貫く。狙撃請負人『ゴルゴ13』の活躍は、1968年11月の『ビッグコミック』(小学館)連載開始から60年近くに及ぶ。

麻生太郎元首相が大ファンを自認するこの劇画の魅力は、ディテールの確かさに尽きる。実は2021年9月に原作者のさいとう・たかを氏が亡くなられた際、筆者は『日本経済新聞』電子版の解説コーナー(Think!欄)に次の一文を記した。

≪なかでも商社マンと穀物メジャーが知略を尽くす「穀物戦争」は、先物取引の分かりやすい入門講座でした。為替介入や金融再編についても、仕組みを解きほぐしています。テーマは幅広く、エボラに感染してしまったゴルゴが機転を利かせて死地を脱する「病原体・レベル4」は、コロナ禍で再読された作品です≫

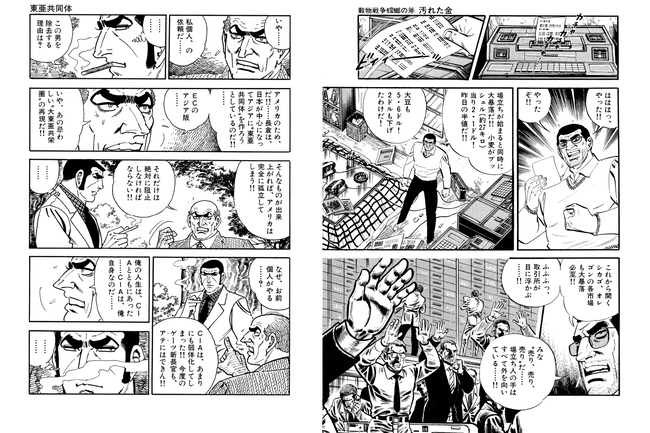

「穀物戦争 蟷螂の斧」(1981年9月、現在リイド社刊)とその続編「穀物戦争 蟷螂の斧 汚れた金」(82年1月、同社)は、ビジネス教科書としても最高傑作だろう。81年と82年という作品発表時は、折しも米ソ冷戦がピークに達していた。

作中に悪役として登場するカーギルは実在の企業で、米国中西部のミネソタ州に本社を置く、世界有数の穀物メジャーである。その市場支配に反旗を翻す商社マンが務める丸菱物産は架空の企業だが、丸紅、三菱商事、三井物産から名前を取ったのは明らかだろう。

カーギルに一敗地に塗れた商社マンは、続編で独立の穀物トレーダーとして復讐戦に挑む。穀物の不作に悩む旧ソ連が、金を元手に穀物の買い付けに動く。その金が汚染されたかのような状況を作り出し、ソ連が買い付けできないように仕向ける。

ソ連という買い手のなくなった穀物価格は当然ながら暴落する。カーギルをはじめ穀物メジャーが相場暴落に周章狼狽する中、元商社マンは穀物を安値で買いまくる。ところが実は金は汚染されておらず、穀物メジャーはまんまと一杯食わされる。そんな筋立てだ。ポーランドなど東欧で高まった反ソ連の機運など、当時の国際情勢が巧みに織り込まれている。シカゴの商品市場ばかりでなく、英国のロイズ保険組合も話の進行に欠かせない役割を果たす。政治、経済の両面でリアルなのだ。

ゴルゴの鉄則は契約絶対。最初はカーギルの請負人になったゴルゴは、続編では商社マンの請負人になり、使命をやり遂げる。契約はどんな中身でも、一度結んだら確実に履行する。契約絶対である点にゴルゴのビジネス精神が貫徹している。

報酬は主にドルと金。それぞれ基軸通貨と安全資産を代表する資産である。そして報酬の振込先はスイス銀行の秘密口座。スイス銀行はスイス所在の銀行の総称で、口座の個人情報管理が徹底しており、富裕層や独裁者たちにも好まれてきた。