扇風機。ファンをモーターで回し、風を発生させる家電だ。ファンをぐるぐる回して風を得る発想は江戸時代以前からあり、浮世絵にもうちわを複数枚取り付け、手動でぐるぐる回す木製の扇風機が描かれている。名前は「うちはぐるま」。

扇風機のニーズは強く、電気モーターが発明されるとすぐ作られた。発明したのは、あの発明王エジソンと言われているが、定かではないともされる。それはさておき、扇風機は公共の発電システムが決まりきっていない時代、直流(DC)モーターを使用したモデルて産声を上げる。

普及と定番仕様 〜大正と昭和の進化〜

日本で一番最初は、芝浦製作所製。1894年(明治27年)。前の年に、米GE社の電気扇風機が初めて輸入されてた。これをモデルに作られた。直流エジソン電動機の頭部に電球が付いている。電球は直流モーターを安定に動作させるための抵抗だったらしい。

大正初期、廉価版の「芝浦電気扇」が発売されると瞬く間に普及する。大正5(1916)年に鬼籍に入る夏目漱石も書き残しているし、俳句の夏の季語にもなる。

当時、30円と高かったが、定食屋などでは、夏の客の入りがまったく違うので、争って店に置いたという。ちなみに大正7年の公務員初任給は70円。今でいうと、10から15万円の家電にあたる。

扇風機は、その後、2つの機能が付け加えられる。1つは「首振り」だ。風に当たり続けると、知らず知らずのうちに、皮膚から水分や体温が抜けていく。それの緩和策。

もう1つは「支柱の伸縮」機能だ。畳に座る、椅子に座るのが混在した昭和。風を上手く利用するための工夫だ。

風が出る、首振り、支柱の伸縮。この3つが扇風機の定番仕様になる。昭和も後半になるとクーラー・エアコンが出回り、扇風機のニーズは小さくなっていく。

見直されたのは、平成の半ば。東日本大震災による福島原発の稼働停止の時。特に東日本では節電する必要から、扇風機に注目が集まる。ここで名を馳せたのが「微風」に力を入れたバルミューダの「Green Fan」だ。以降、扇風機は風質を中心に開発が進む。

エアコンさえあれば良いとお考えの人に

エアコンの電気代。夏の定番頭痛ネタ。エアコンを買う時、すごく気になるポイントだ。電気代がかかる3大家電は、冷蔵庫、照明、そしてエアコン。どれも長時間使うのが前提のものだ。このうち、冷蔵庫は24時間電源は入れっぱなし前提の家電だし、照明は付けなければ生活できない。我慢するとしたら、エアコンである。カタログに掲載されている期間消費電力量で、エアコンの年間電気代を概算することができる。選ぶ時、うまく使って欲しい。

ところで期間消費電力量は、「JIS C 9612:2013」で定義された条件で運転した場合に使う電力の試算値。ちょっと特殊な条件で、算出されることを知っておいて欲しい。

外気温度のモデルは東京。設定室内温度:冷房時27℃/暖房時20℃、動作は自動。住宅は、「JIS C 9612」による平均的な南向きの木造住宅、部屋の広さとエアコンの適応畳数は合わせることなどが定められている。

思い違いしやすいのは、ここから。エアコンの使用期間が、冷房期間5月23日~10月4日、暖房期間11月8日~4月16日と定められていることだ。

要するに、2カ月強はエアコンを使用しない期間があるということ。加えて、使用時間は6時~ 24時の18時間。熱帯夜でも、つけっぱなしではないのだ。これがメーカーが保証する最低条件の環境。エアコンは365日24時間使うように設計されていない。ちなみに、エアコンの寿命も、この規格による。

ちなみに期間消費電力の単位は、kW/年。間違えてくれと言わんばかりの単位だが、期間は期間というわけだ。

確かにエアコン期間外でも、真夏日はある。が、夜は涼しく、風さえあれば、それなりに快適。だが、この間を上手く乗り切るために必要なのが扇風機なのだ。

扇風機の電気代は、エアコンの1/10以下で、ほとんどの家庭に1台くらいはある。時代は変わっても、エアコンがここまで普及しても、扇風機は必需家電と見なされている。

DCモーターで微風を吹かせる 〜平成の進化〜

扇風機の2大パーツは「モーター」と「ファン」。モーターは見てもどこが違うのか、よくわからないかもしれないが、クルマのエンジンと同じ。扇風機の性格が全く異なる。ちなみにACは交流、DCは直流のこと。

家庭に送られてくる電気は、全て交流。これは、送電時の問題、電力ロスを防ぐのに有用だからだ。怪獣映画で有名な送電網防衛線で、ご存知のように、送電はものすごく高電圧で行われる。27から50万ボルト。全然、耳に馴染まないレベルの電圧だ。

交流だと、高電圧=低電流にできる。低電流だと送電ロスが小さくなる。このため交流が採用された。そうでないと「発電所は僻地に、消費は都会で」にならない。それでも送電のノウハウが確立するまで、都内にも大きな発電所があった。最大は千住だが、浅草にも火力発電所があった。

一方、平成はいろいろな家電の新しい進化の基礎ができた時代とも言える。一番大きいのは、「バッテリー駆動」とディープラーニングによる「AI」の進化だ。本当なら、これに「IoT」が加わるはずだったが、IoTの良さが出ている家電は少なく、道半ばで年号が変わった。

さてバッテリー駆動の意味することは大きい。バッテリー=直流(DC)=DCモーターということで、今までコンセントから電力を得る=ACモーターと全く異なる。

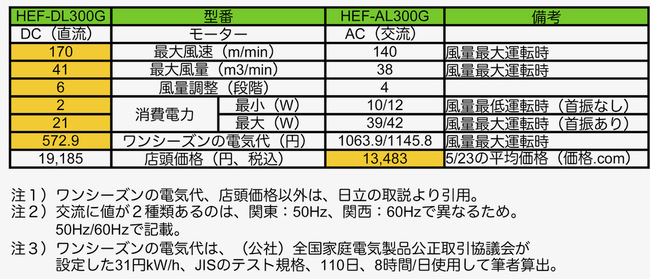

どう違うのかというと、扇風機の場合、①より細かい精度のよいコントロールができるということ。それにより、②低騒音、低回転、そして省電力できることだ。

①を上手く利用したのが、バルミューダ。それまで、ファジー(良い加減)という範囲で作ってきた「微風」を、多枚羽根のファンとDCモーターで確実に作れるようにした。

では、今、大半のモデルがDCモーターかというと違う。理由はコスト。同じ仕様で、DCモーター、ACモーターを採用した場合、製品で5000円くらい差が出る。DCモーターは省エネモーターで電気代は安いが、元々消費電力が少ない扇風機。5000円の差を埋めるには10年近くかかる。

いろいろな性能がよいDCモーターであるが、ACモーターの方が販売台数は多いのが今の状態。単純に見える扇風機だが、いろいろな視点がある。