データで見る出生率と少子化対策の関係

岸田文雄前首相が23年1月の年頭会見で突然打ち出した「異次元の少子化対策」以降、矢継ぎ早に少子化対策が企画立案され、少子化対策の財源も拡充されてきている。根本的な問題として、少子化対策を実施すれば日本の深刻な少子化は反転するのだろうか。

以下では、日本を含む経済協力開発機構(OECD)38カ国のデータを用いて、出生率といくつかの変数の関係を見てみたい。

まずは、少子化対策と出生率の関係だ。

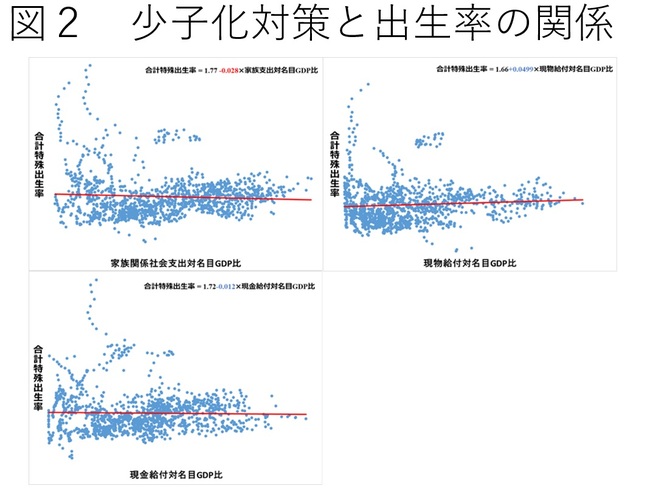

図2は、家族関係社会支出対名目国内総生産(GDP)比、家族関係社会支出のうち現物給付対名目GDP比、同じく現金給付対名目GDP比と合計特殊出生率とをプロットしたものである。

現物給付だけに限ればプラスの関係があるものの、現金給付と出生率の間にはマイナスの関係が存在している。その結果、現金給付、現物給付を含めたトータルでは、出生率にマイナスの関係となっていることが分かる。

次に、現物であれ現金であれ給付を行うには、誰かが負担しなければならない。そこで、租税および社会保険料負担対名目GDP比と合計特殊出生率の関係をみたものが図3である。

図3によれば、負担が重いほど、出生率が低くなる関係が存在することが分かる。

なお、以上の関係は単なる相関関係でしかなく、因果関係を表すものではないので、上の関係をもって「現状の少子化対策で出生増」という政策効果を否定するものではないことには留意が必要である。ただ、先進国のデータを見ても、おカネのバラマキが少子化の特効薬となるわけでは必ずしもないことを示している。

岸田前首相の目玉政策として始まった異次元の少子化対策にも関わらず、少子化が加速しているという現実は、結婚・出産適齢期の若者たちは、政府の少子化対策には期待が持てずに行動変容をしなかった結果ともいえる。