オミクロンの逆襲と「語られざる真実」

21年末、それまでの楽観論を根底から覆す事態が発生した。新たな「オミクロン株」の出現である。

この変異株は、それまでのデルタ株より免疫を回避する能力が高く、潜伏期間が短く、強い感染力を持ち、南アフリカではわずか2週間でデルタ株から置き換わった。日本でも21年11月末に最初の感染例が確認された。

オミクロン株の登場は、ワクチンの有効性に関する「常識」を劇的に変化させた。これまで国民的期待の中核を担ってきた「感染予防効果」が著しく低下したのである。

ファイザー社製で8.8%、モデルナ社製で4.9%にまで急落し、3回目のブースター接種によって一時的に60%程度まで回復するものの、その効果も数カ月で顕著に低下することが示されたのだ。

一方、極めて重要なことは、入院予防や重症化予防の効果は、感染予防効果ほど大きくは低下せず、特にブースター接種後には比較的高いレベルで維持された。こうして「感染は防げないが、重症化は防げる」という、根本的な変化が起こったのだ。

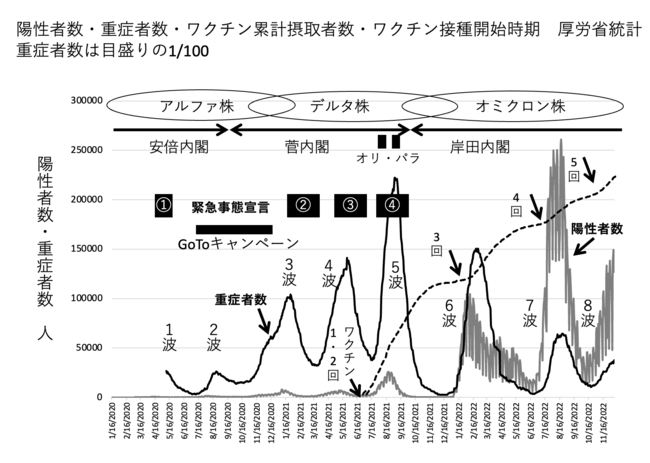

その結果、高いワクチン接種率を達成したにもかかわらず、日本は22年初頭、オミクロン株による未曾有の「第6波」感染爆発に見舞われた。22年3月時点で国民の2回接種率は79.3%に達していたが、新規感染者数は過去の波をはるかに上回る水準に急増した。ワクチンでパンデミックは終わると信じていた国民にとって、これは理解しがたい事態だった。

その結果、政府は厳しい批判にさらされ、3回目接種の開始の遅れが最大の争点となった。国会では、野党から「3回目のワクチンの遅れは人災だ」として、岸田文雄首相(当時)の判断ミスを追及する場面が繰り返された。

新聞各紙も、「準備不足」「対応の遅れ」として政府の姿勢を厳しく論難した。ところが、期待された3回目の接種が終了した後に、さらに大きな「第7波」に襲われ、ここにきてワクチン懐疑論が広まっていった (「ワクチン接種しても感染拡大する理由 重要な対策の転換」、「効果が見えないワクチンの「悲劇」 メディアの責任は?」)。

この時期に日本政府が直面した最大の課題は、ワクチンの効果そのものよりも、自らが作り上げた物語との整合性をどう取るのかという、「コミュニケーションの袋小路」であった。「感染予防」と「社会的責任としての全員接種」を柱とする物語を大々的に展開した手前、政府は「感染拡大はワクチンでは防げない」という不都合な真実を率直に認めることができなかった。それを認めれば、全国民への接種を推進した根拠、若者にまで努力義務を課した正当性、そして「ワクチン/検査パッケージ」のような社会経済活動再開策の前提が、すべて崩壊するからである。

政府が選んだ解決策は、正直な方針転換を国民に伝えることではなかった。ワクチンの主目的が「感染予防」から「重症化予防」へとシフトしたことを明確に説明する代わりに、「とにかくブースター接種を」という行動喚起のメッセージを繰り返すに留まった。

なぜブースター接種が必要なのか、その目的はどう変わったのかという最も重要な説明が欠落したことで、国民の混乱は増し、政府への不信感が醸成された。この対応は、リスクコミュニケーションの重大な失敗事例であった。