沖縄ならではの

「負の連鎖」

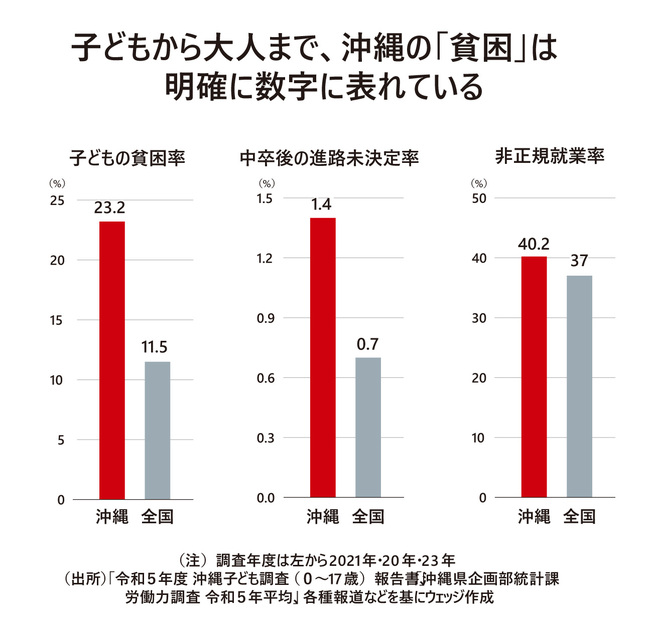

沖縄県の離婚率の高さは全国1位だ。ひとり親世帯の貧困率は63.3%(2021年)に上る。日中の時間を育児に費やした母親は稼ぎを得るため「夜の仕事」へと出かけていく。その寂しさから思春期の子どもたちは夜の街を徘徊し、やがて一部の女の子は望まない妊娠をして、誰にも相談できずに出産する─。

沖縄で見られる貧困の「負の連鎖」の構造だ。それはまさに〝子どもによる子育て〟と言っても過言ではない。

こうした背景には、沖縄特有の歴史的連続性があると山内氏は言う。

「本土で1947年に制定された児童福祉法には、全ての児童は等しくその生活を保障され、愛護されなければならないとある。49年以降は母子寮や保育所、児童館などが整備されたが、アメリカの統治下にあった沖縄には日本の法律が適用されず、本土復帰時点で母子寮や児童館は一つもなかった。母子寮は今でも3カ所しかない。沖縄には戦後からアメリカに統治されていた『空白の27年間』があり、そのしわ寄せは現代の子どもたちにも及んでいる」

山内氏は2016年から子どもの貧困対策支援員や居場所づくりなどの施策をコーディネーターとして指揮してきた。だが、「こうした支援は対症療法にすぎず、どこかで歯止めをかけなければ」と決意。貧困の再生産を防ぎ、母子ともに安心して暮らせる社会の実現を目指すことを目的に18年2月、おきなわ子ども未来ネットワークを立ち上げた。

19年には妊娠発覚時の相談に応じる事業を開始。高額な中絶費用の支援には限界があるため、21年には避妊用のリングを無料取得できる制度も併設した。居住先がない妊産婦に宿泊型の居場所も創設するなど、あらゆる手を尽くしてきた。

こうした中で、山内氏はあることに気付く。若年ママには自動車の運転免許が必要だということだ。

「公共交通機関が少ない沖縄では、免許がなければ働きに行くことが困難だ。病院にも、買い物に行くこともできない。しかも、若年ママには免許を取得する経済的な余裕がない。中には炎天下、毎日1時間かけて保育園まで歩いて通う母子もおり、なんとかしなければと思った」

「働きたい」と願う若年ママの自立を支援するために、山内氏は県の予算を活用し、免許費用を全額助成する事業を22年に開始した。初回は6人の枠に対して80人の応募があった。いかに切望されていたかがうかがえる。