現在の私たちから見れば奇異に感じるかもしれないが、私が台湾で接してきた「日本語族(日本時代の教育を受けた台湾の年配者)」の人々のなかには「三十一文字(みそひともじ)でこそ自分の感情というものをピタッと表現できる」「和歌じゃないと自分の思いを伝えられないんだよ」と話す人たちが少なくなかった。

台湾人の歌人の集いである「台湾歌壇」の代表を長らく務め、私のことを可愛がってくれた蔡焜燦しかり、日本時代の台北第三高等女学校(現在の台北市立中山女子高級中学)で曾文恵とは姉妹のように過ごしたという阮美姝もそうだった。玄関には曾文恵から贈られた歌が額装して飾られていた。

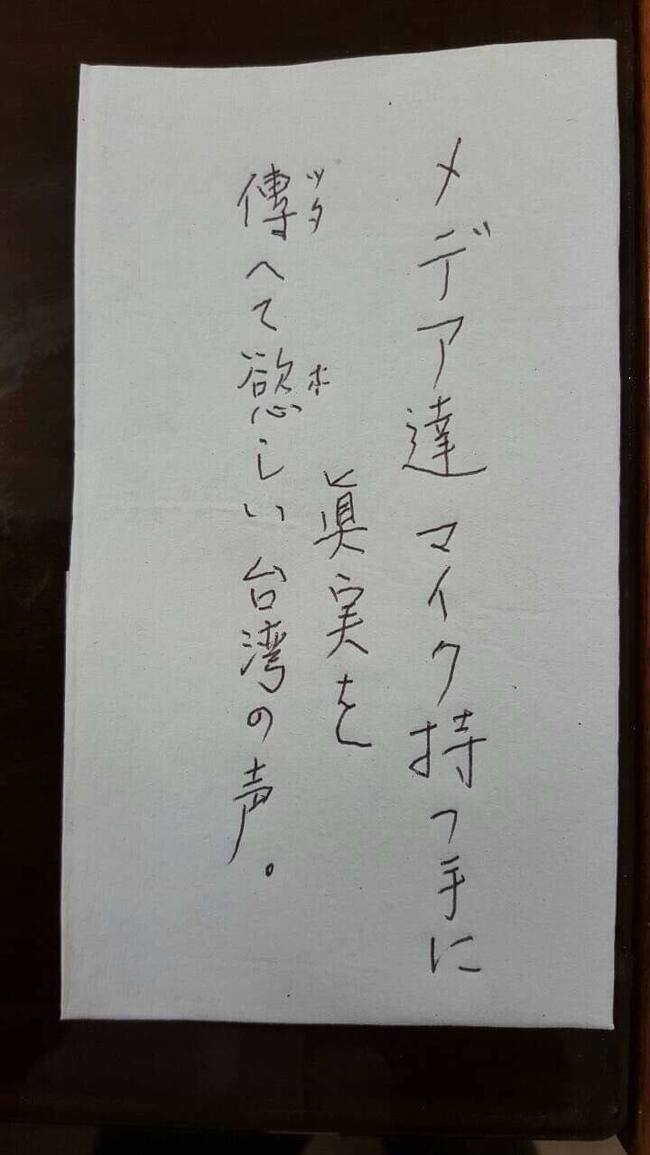

残念ながら、この2014年の訪日時の作品を見せてもらうことはできなかった。しかし、自宅には曾文恵の作品が飾られているので、その思いの一端を垣間見ることができる。母親らしく、どれも教育やしつけに関するものが多い。また、やはり台湾人らしく、台湾の将来を憂えたり、台湾の安定を願う歌もある。

「家財」を売って「本」を買う

こんな日本の古き良き教養をまとった曾文恵であるから、陰日向に夫たる李登輝を支えてきたことは想像に難くない。

李登輝夫妻が結婚したとき、李登輝は台湾大学の助手、曾文恵は台湾銀行勤務だったものの、結婚を機に退職していた。とはいえ、若い新婚家庭は何かと物入りである。加えて、戦争が終わり日本の統治を離れて数年。インフレもあり、高価な買い物は決して容易ではなかった。そんなとき、曾文恵は李登輝がある高価な書籍を買いたいものの手が出ないことを知る。統計学に関わる辞典のようなもので、農業経済学を研究する李登輝にとってはぜひとも手元に置きたい一冊だったようだ。

それまでも若者の貧乏所帯ゆえ、実家から持ってきていた宝石や着物を少しずつ米やお金に変えて生活を支えていた曾文恵だが、夫の研究に役立つのなら、と一大決心をする。手元にあった宝石などを一挙に手放し、夫が欲しがっていた辞典の費用に充てたそうだ。曾文恵の母が「学者にとって必要な本は時機を逃したら意味がない。今すぐ買うように」とアドバイスしてくれたから思い切って買ったのよ、と昔の思い出話の折に話してくれたエピソードだ。