政治的、経済的「大国」である日本として

「オシムらしさ」にあふれた表現もある。「日本が抱える問題は、大国であること」という指摘だ。

<日本の人々は政治的、経済的に成長し、国際的な地位も高い。実際に生活ぶりも世界の最高水準にある。だからと言って、そのままサッカーにおいても成功し、世界で三本か四本の指に入ることになるのだろうか。いや、そうではないはずだ>(同35頁)と手厳しい。

ではどうしたらよいのか。オシム氏はこう書いている。<日本人はまず客観的になって、自らの力を知ることが大事だ。政治や経済の世界において、日本が果たしている役割や置かれている立場と、サッカーの世界における日本のそれとは、今のところ全く別であることをわかって欲しい>(同36頁)。頭を冷やし、サッカー強豪国の模倣ではなく、日本人ならではの特性を生かして日本独自のサッカーを築き上げよと迫っている。

オシム氏が日本代表監督を引き受けた当時のサッカー事情をもう少し詳しく見てみよう。日本代表が初めてW杯に出場したのは1998年フランス大会で、1勝もできずに世界との差を痛感させられた。

2度目は日本と韓国が共催した2002年大会。フランス人のトルシエ監督のもと、初勝利を含む2勝1分けで初めて決勝トーナメントに進出した。3度目はジーコ監督が率いた06年ドイツ大会で、開幕前の親善試合でドイツと2-2で引き分ける大善戦を見せ、前回に続く決勝トーナメント進出に期待が高まったが、初戦のオーストラリア戦で逆転負けをしたのが尾を引き、2敗1分けで1次リーグから抜け出せなかった。

ドイツ大会後に日本代表監督に就任したオシム氏は、前任の2人の日本代表監督のサッカーと、自分が目指すサッカーについてこう書いている。<トルシエ元監督は規律に重きを置き、その後のジーコ前監督は自由に重きを置いていたという。そして私はというと、規律と自由の両方を結びつけようと試みている。いや、トルシエが規律に、ジーコが自由に重きを置いてやったことが理由ではない。なぜならば、サッカーにおいてはどちらも重要で、片方が欠けてしまえば、もう一方も上手くいかないからだ。自由か規律かなんて二者択一の考えはバカげている>(同75頁)

戦争の〝当事者〟がサッカー関わること

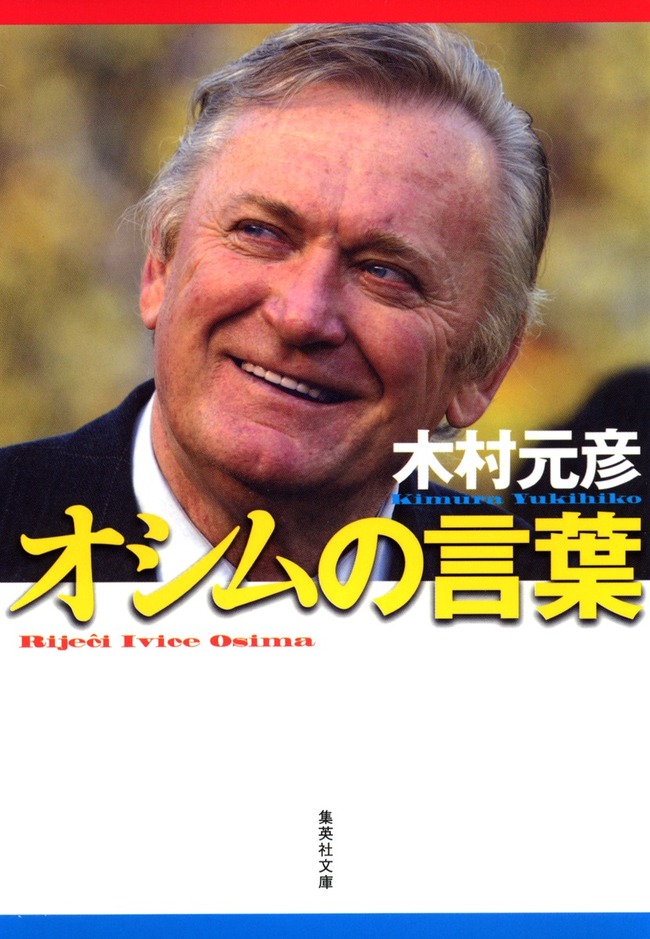

オシム氏の波乱に富んだサッカー人生を紹介したベストセラーが『オシムの言葉』(05年、集英社インターナショナル、08年に文庫化)だ。著者の木村元彦氏は東欧、とりわけ旧ユーゴのサッカー事情に精通したノンフィクション作家で、これまでも『誇り――ドラガン・ストイコビッチの軌跡』(00年、集英社文庫)などの著書を通じてユーゴのサッカー事情を日本に紹介している。

『オシムの言葉』の「あとがき」で木村氏はオシム氏についてこう書いている。

<オシムが日本に来ると聞いた時の興奮は今でも忘れられない。この7年間、旧ユーゴスラビアのサッカーシーンを取材しながら、いつかはオーストリアへ話を聞きに行きたいと願っていた最後の名将。彼は90年代に生きたユーゴ人として祖国の終焉に立ち会ったというだけではなく、代表監督であるがゆえにその崩壊過程を全身で受け止めざるをえなかったという意味では、最もあの戦争の影響を受けた悲劇の名将ともいえる>

アシマ夫人を激しい空襲が続いたサラエボの自宅に残し、ギリシャやオーストリアのクラブチーム監督としてサッカーに取り組まなければならなかったオシム氏。戦争の悲惨な状況を受け入れて生きてきた経験が、氏の発する重い言葉の数々の裏側にある。命がけでサッカーに取り組んできたオシム氏の人生の重みと言ってもいい。