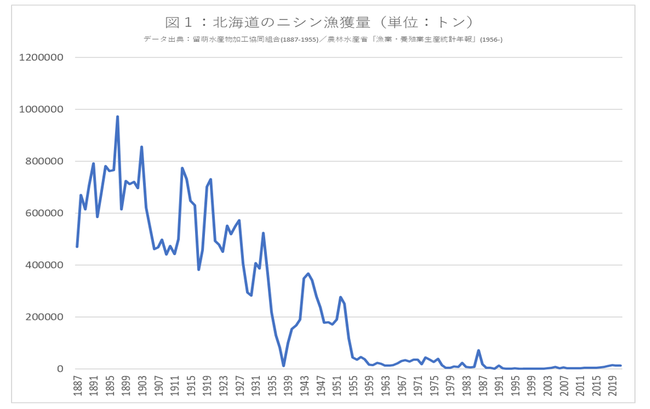

簡単な例を挙げよう。「ソーラン節」にも歌われているように、かつて北海道はニシンの豊漁に沸き、財を成したニシン漁の網元達が造った「ニシン御殿」が北海道の各地に残っている。統計が残っているなかでは、1897年に97万トンの記録がある。しかし漁獲量は1950年以降急減し、直近の2021年現在でも1万4200トン、最盛期の1.16%にとどまる(図1参照)。

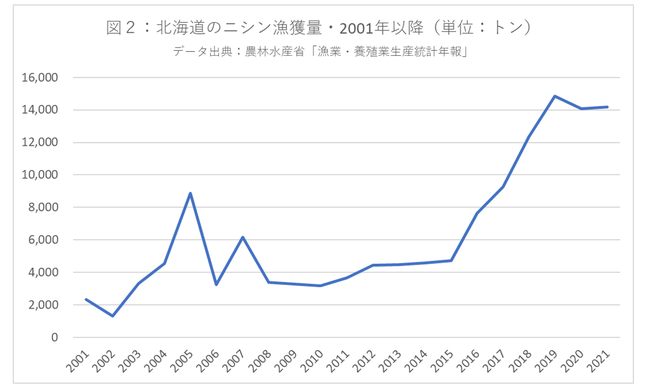

ただ最近の20年で見るならば、過去最低を記録した2002年の1316トンと比べ、少しながらも持ち直している。余りにも僅かで先の図では見分けがつかないため、直近20年として2001年からの漁獲量を別のグラフで示してみよう(図2参照)。

そうすると、資源は大幅に増えているように見えてしまう。水産研究・教育機構の資源評価によると、「資源水準は、1975~2020年の漁獲量を平均した値を50とし」、「70以上を高位、30以上70未満を中位、30未満を低位」とカテゴライズしたところ、「2020年の資源水準は…86.4であるため、高位」で増加しているとの評価を下している 。往時の豊漁の記録を捨象すると、一見不可解とも思える資源評価が現れる。

過去の資源の豊かさを忘却し、ベースとなるラインを目先の状態だけにシフトさせてしまうと、現在の資源の激減が見えなくなってしまう。これをブリティッシュ・コロンビア大学(カナダ)の著名な水産資源学者ダニエル・ポーリー氏は「シフティング・ベースライン症候群」と名付け、水産資源管理の世界では広く知られている。これまでの方式の国の資源評価は、まさにこの「シフティング・ベースライン」とも言えよう。

国際的な評価「MSY」とは大きく異なる

一方、他の先進国や国際的な水産資源管理において資源評価は「MSY」というコンセプトを物差しとしている。魚は生き物なので、親の数が十分であれば子どもが増え、資源は再生産される。再生産された範囲内に漁獲量をとどめておけば、将来にわたり魚を取り続けることができる。現在の環境下において持続的に取ることができる最大漁獲可能量が「最大持続生産量(Maximum Sustainable Yield: MSY」と呼ばれる。

MSYを与えるに十分なほど子どもを産む親魚の量を多く保ち、船の数や出漁日数等々によって左右される漁獲圧を低く抑制すれば資源状態は適正と評価できる。親魚の数がMSYを与えるに十分な量がなかったり、漁獲圧がMSYを与える水準を上回っていたり、あるいはその双方であれば、乱獲となる。

国連海洋法条約第61条は沿岸国に対しMSYを実現する水準に資源量を維持・回復させなければならないと求めており、欧州連合(EU)や米国、国際的な漁業管理機関もMSYを指標として水産資源を管理している。このため、このコンセプトに基づく資源評価が不可欠となっているのだ。