いまや、子育てにお金がかかることは当然となっているが、所得水準と子どもの関係はどうなっているのだろうか。

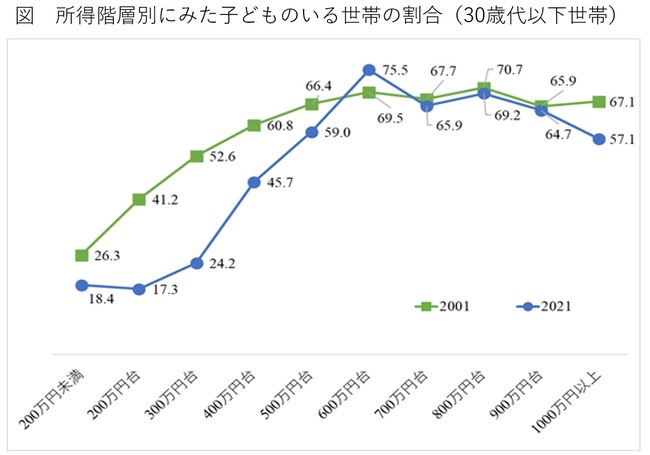

厚生労働省『国民生活基礎調査』により、所得階層別の子どものいる世帯の割合を見ると、総じてみれば所得水準の上昇とともに子どものいる世帯の割合は高まり、ある所得水準を超えるとその割合が低下することが確認できる。さらに20年前と比べると、より低い所得階層ほど子どものいる世帯の割合の低下幅が大きい事実が浮かび上がる。

以上の点に鑑みても、筆者は子育て支援の充実、特に低所得層への支援の拡充は重要だと考える。

問題は財源の調達方法

筆者が問題にしているのは、子育て支援の充実ではなく、あくまでもその財源調達手段である。

それを実現する場合に筆者は新たな負担増、特にこれから結婚し子育てに入る若い世代や、現にいま子育て中の世代の負担を増やすことに反対である。そうではなく、財源は高齢世代向けの社会保障のスリム化で賄うべきと考えている。ただし、社会保障のスリム化には時間がかかって差し当たりの財源が必要というのであれば、セカンドベストの財源としては、消費税を推したい。

しかし、現在財源の有力候補として注目されているのは、消費税ではなく、慶應義塾大学の権丈善一教授が提唱する「子育て支援連帯基金」構想だ。

同構想は、年金保険、医療保険、介護保険等の保険料に上乗せするため、現役世代に加えて高齢世代も負担することになるため、これを高く評価する向きもあるようだ。シルバー民主主義全盛時代にあって、「これまで負担のなかった高齢世代にもわずかとはいえ負担してもらえるのなら一歩前進なのでは?」と考える読者があるかもしれない。だが、そもそも高齢世代が負担している保険料は微々たるものでしかない点に留意する必要があるだろう。