日本で最も早くリビングウィルを提唱してきたのは1976年に発足した日本尊厳死協会である。「死期を引き延ばすためだけの医療措置は希望しません」「ただし、緩和ケアは充分に行って」というのが同協会のリビングウィルである。全国で約9万人が会員登録している。

欧米諸国と同様に延命処置の拒否が、リビングウィルそのものだ。ところが、その後、各地で作成され始めたリビングウィルは、延命処置を「希望する」か「希望しない」かを問う選択式を取り入れた。さらに、個別の延命処置を並べ、その諾否も同時に選択する方式が大多数だ。

09年に作成した聖路加国際病院(東京)の冊子「私のリビングウィル」では、人工呼吸器や胃ろう、点滴などと並んで「自然に最期を迎えたい」の項目があり、それぞれ諾否を選択する。京都市や宮崎市、宇治久世医師会、東京都豊島区などのリビングウィルもほぼ同様な選択方式である。高島平版もそうだ。

なぜ、日本だけが海外とは異なる選択方式が広まったのだろうか。関係者からは「医療者主導なので延命処置を否定しづらい」「生命軽視と受け取られかねない」「患者の意思決定や権利が確立していないため」という声が聞かれる。

混乱させる「ACP」という考え方

もう一つ、リビングウィルが抱える課題にACP(アドバンス・ケア・プランニング)との整合性問題がある。厚労省は18年に「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」を作成し、そのなかで 海外で普及しているというACPを推奨した。

ACPとは、本人と家族や担当の医師、看護師、ケアマネジャー、ヘルパーら医療、介護関係者が終末期の迎え方を話し合うことである。「関係者が繰り返し話し合い、共有する取組み」と厚労省は説明する。その後、広く行き渡るようにと日本語で「人生会議」と翻訳し、話題を集めた。

厚労省が1992年から5年毎に実施している「終末期医療の意識調査」という大掛かりな調査があり、その第4回目の2007年度まではリビングウィルへの賛否を質問項目に挙げてきた。だが、17年度からACPに切り替えた。

そうした厚労省の方針を受けてか、長野県の須高地域医療福祉推進協議会(須坂市、小布施町、高山村)や愛知県半田市では、リビングウィル(事前指示書)を「人生会議で話し合った内容を書き留めておくもの」と定義し関連付けた。

地元医師会と自治体で19年にリビングウィルを共同制作した長野県松本市では、リビングウィルは「1人で決めない」と強調し、かかりつけ医への相談やACPの開催を呼び掛けている。

ACPに完全に切り替えたのは国立長寿医療研究センター(愛知県大府市)である。「終末期の希望調査票」という名称で、人工呼吸器や胃瘻、鼻チューブなどの選択を求めるリビングウィルを明示していたが、10年からACPに移行した。「リビングウィルは終了した」と言い切る。

リビングウィルの「本家」ともいえる日本尊厳死協会では、昨年11月の改訂版で新たに「医療・ケアの関係者は繰り返し話し合い、私の希望をかなえて下さい」との文言を加えた。ACPの考え方を取り入れたと受け取れる。だが、複数の人が参加するACPとは異なり、あくまで本人個人の意思表明であることに変わりないと説明する。

医療従事者でも半数以上が「知らない」

では、厚労省が推奨するACPについて、国民はどのように見ているのだろうか。

「終末期医療に関する調査」は、第6回目の12年度から「終末期」を「人生の最終段階」と温和な表現に書き換えた。また、先述の6月に発表された最新の22年度、第8回目調査では、「医療」を「医療・ケア」に変更した上、27の質問項目のほとんどをACPに絞り込んだ。

ACPの普及に力を入れたい表れだが、その調査結果をみると、同省の狙い通りとはいかないようだ。

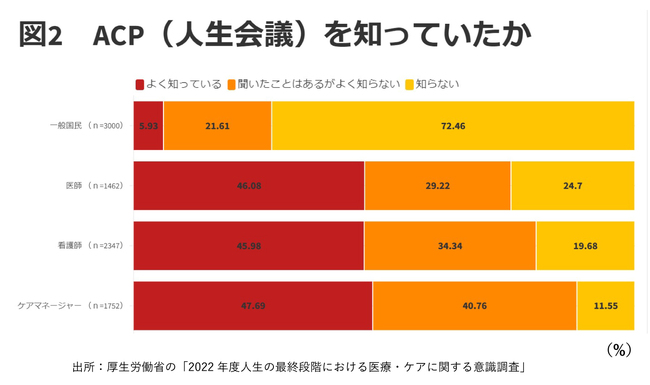

「人生会議を知っているか」に対して、一般国民の72・1%が「知らない」と答えた。医師でも24・6%、看護師では19・6%にのぼる。

「聞いたことはあるがよく知らない」と「知らない」を合わせると、一般国民の93・6%に達した。医師で53・7%、看護師で53・8%といずれも半数を超えてしまう(図2)。