「満腹感」は血糖値の上昇によって得られる

私たちは、食事の摂取量を感覚的に得て「食べ過ぎ」といった表現をする。しかし、その実際の摂取量は分かっていないことがほとんど。「満腹感」は、食事開始から約20分経過したころの血糖値の上昇で得られる。そのため「食事に時間をかける」ことがダイエットではよくいわれてきた。早食いだと、食べ終わってもまだ血糖値が上昇しておらず、その時点で満腹感を得られていない。そのため、それ以上何かしらを食べようとしてしまう。

これまで耳にしてきたダイエット方法の、「歯ごたえのあるものを食べる」「よく噛んで食べる(咀嚼回数)」「食事中に度々箸を置きながら食べる」「小さいスプーンやフォークを使う」「利き手でない手で食べる」「会話をしながら食べる」はいずれも、「食事に時間をかける」ための方法。すなわち、血糖値の上昇を期待するものである。

しかし、通常の食べ方でない「小さいスプーンやフォークを使う」「利き手でない手で食べる」といった方法の習慣化は厳しい。習慣化されたらそれはまた早く食べられるようになっていると想像できる。これらを実践して、食事時間が延長されたからといって満腹感が必ず得られるのだろうか。

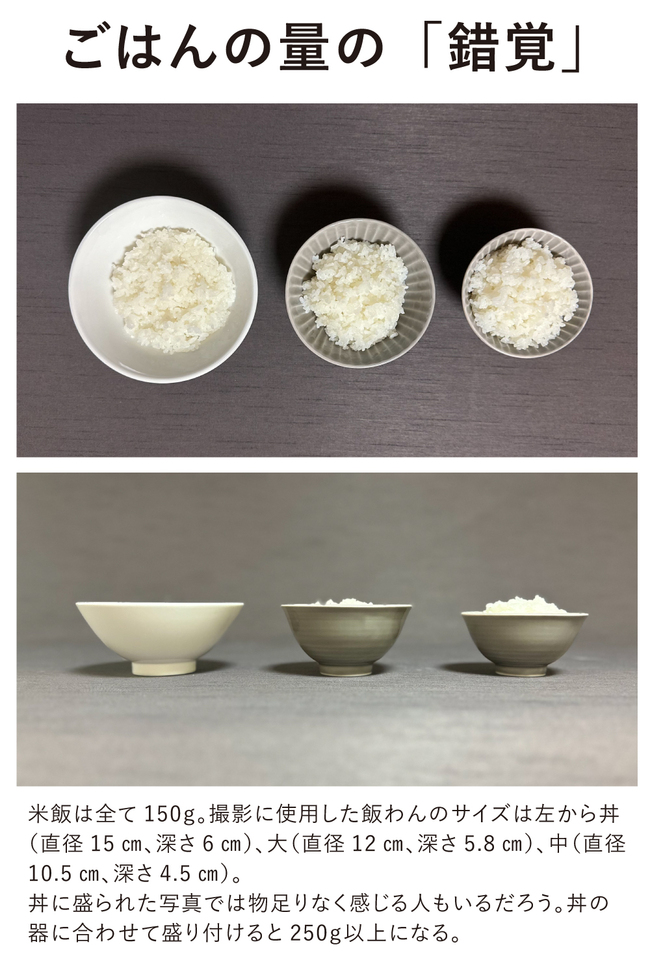

小さい器に盛れば「山盛り」に見える

心理学実験から、見た目を多く見せることによって、満腹感を増加させるとの報告がある。盛り付けや食材のカットの仕方によっても、満腹感が変わることを示している。そのため、小さい器を使用することをおすすめする。見た目を「山盛り」にするために、小さい器を使い、満腹感を誘うのである。

早食いだけでなく、1人で食事を取れば(孤食)、おしゃべりをすることもなく必然的に早く食事が終わってしまう。そこで筆者(堀口)は、生理学的に満腹感を得るために、食事にかかる時間の目標を10分以上にしている。1人で20分はとても無理である。その10分でさえ早食いの私にはハードルが高く、食事時間を測っていて、ナイフとフォークを使った食事の場合に10分以上かかることが分かった。しかし、和食をナイフとフォークで食べるわけにはいかない。