2024年も終わりを迎えつつあります。Wedge ONLINEでは、政治や国際情勢の現状や課題だけでなく、社会問題や歴史、経済・ビジネスと幅広く記事を出してきました。発信してきた記事は今やこれからを考える糧にもなります。今回はウェッジの30代の営業部員が選んだおすすめ記事5本を紹介します。

<目次>

“もしも徳川家康が自民党総裁選に出馬したら”その陣容は?マネー術から考える(2024年9月8日)

〈戦後の日本人画家が歩んだ数奇な運命〉故郷を失った藤田嗣治と国吉康雄、そのアメリカでの〈対決〉(2024年5月12日)

<「年収の壁」問題を整理する>「103万円の壁」はなぜ変えるべきか?政党間議論の問題点(2024年11月22日)

〈野球場からボールパークへ!〉北海道・エスコンフィールドに続く“新たな魅力”へ必要なものとは?アメリカから学ぶ大切な「空間の演出」(2024年5月9日)

今の小学生はデザートを食べられない?ロシア・ウクライナ戦争が及ぼす、学校給食への「静かな危機」(2024年3月18日)

“もしも徳川家康が自民党総裁選に出馬したら”その陣容は?マネー術から考える(2024年9月8日)

歴史好きなら誰しもが妄想する、「○○が現代に転生したら」。推薦メンバーの中には、戦国マニアも思わずニヤリとしてしまう人物も。個人的には戦国時代を経済面から分析する、同著者の連載「戦国武将のマネー術」の「茶道マネーのエトセトラ」や「家康のどうしたマネー遍歴」もおススメです!

1年半がかりでWedgeONLINE版「徳川家康編」が前回『家康は豊臣家をどう打ち破ったか?財力に勝る敵を負かすマネー術、最期のプロジェクト「大坂攻め」』でようやく完結。家康は大坂城を攻め落とし豊臣家を滅亡させて天下泰平の基盤を築き上げるとその翌年に亡くなった。

このあと江戸幕府政体は250年の長きにわたるわけで、次の明治政府(途中から大日本帝国憲法下の立憲君主体制)は80年ほどしか続かなかったし、戦後の民主主義体制もまだ80年に満たない内にいろいろとモラル崩壊やらお隣さんやら内憂外患まみれでお先真っ暗な状態だ。

そう考えると、2世紀半の安定を招来した家康さんが現代の政界トップに立ったらどうなる、という話題の映画「もしも徳川家康が総理大臣になったら」(原作は小説)の設定はベタではあっても今の世情にマッチした問題提起だと思える。

そこで今回は、〝もしも家康が現代で総理大臣になろうとすればどう動くか〟をマネー術流で考察してみよう。

【つづきはこちら】

“もしも徳川家康が自民党総裁選に出馬したら”その陣容は?マネー術から考える

〈戦後の日本人画家が歩んだ数奇な運命〉故郷を失った藤田嗣治と国吉康雄、そのアメリカでの〈対決〉2024年5月12日

戦時下の複雑な世相に振り回された二人の画家の波乱万丈な生涯を紹介しています。太平洋戦争の終戦80年を迎える2025年。様々な角度から、戦争について考えてみるのはいかがでしょうか。

後に文化勲章も受賞した洋画家・野見山暁治はその年の秋に出征のため東京美術学校、いまの東京芸術大学美術学部を繰り上げ卒業しているから、『アッツ島玉砕』と作者の藤田嗣治の姿を見たのは卒業直前の1943(昭和18)年9月に上野の東京都美術館で開かれた〈国民総力決戦美術展〉の一場面であろう。

〈学校で絵を描いていたら誰かが面白いぞ、と大声をあげながら教室に入ってきた。今なァ、美術館に行って、お賽銭箱に十銭投げるとフジタツグジがお辞儀をするぞ。本当だった。隣の美術館でやっている戦争美術展にさっそく行ってみたら、アッツ島玉砕の大画面のわきに筆者の藤田嗣治が直立不動でかしこまっていた。当世規定の国民服で、水筒と防毒マスクを左右の肩から交互させて背負っている。脚には革の長靴をはいて、ともかく見事ないでたちだ。もちろん頭は五分刈りだったが、これもまた似合っている〉(野見山暁治『四百字のデッサン』河出文庫)

『アッツ島玉砕』は日本の敗色が強まる第二次世界大戦後期、厳寒の北太平洋の孤島で上陸する米軍との過酷な戦いの末、ほぼ全滅する日本軍の断末魔を大画面に描いた作品である。倒れた累々たる兵士たちを踏み越えて、軍刀を手にして突き進む隊長の山崎保代を中央に配した褐色の画面は重苦しいが、惨い戦争の現実をたしかに伝えている。

【つづきはこちら】

〈戦後の日本人画家が歩んだ数奇な運命〉故郷を失った藤田嗣治と国吉康雄、そのアメリカでの〈対決〉

<「年収の壁」問題を整理する>「103万円の壁」はなぜ変えるべきか?政党間議論の問題点 2024年11月22日

先日の衆院選から「年収の壁」が世間を賑わせています。しかし「103万円の壁」「106万円の壁」「123万円の壁」などと某大人気巨人駆逐漫画並みに壁が多く、頭が混乱している読者も多いのではないでしょうか。まずは議論の根本となった「103万円の壁」の理解からスタートしませんか?

第50回衆議院議員総選挙以降、メディアで「103万円の壁」問題が取り上げられない日はないと言っても過言ではない。厚生労働省が2025年度の年金法改正を睨み時間をかけて準備してきた保険料負担を避けるため働く時間を抑制する「106万円の壁」撤廃の打ち出しとたまたま時期が重なったこともあり、「103万円の壁」引き上げが「手取りを増やす」のに対し、「106万円の壁」撤廃が「手取りを減らす」ことになると、国民からは大きな批判が出ている。しかも政府からは「103万円の壁」を国民民主党の主張の通り178万円にまで引き上げるとすれば、高所得層に有利で不公平であるとか、財源が約7兆6000億円不足すると、メディアや地方自治体を使って不安を煽る戦略を取ったため、「壁」を巡る議論が加熱している。

ただし、一口に「103万円の壁」「106万円の壁」と言っても、それぞれの「壁」が持っている意味合いや、それぞれの「壁」に対する政党の賛否が異なっているため、議論が混乱している印象が拭えない。

まず本記事では「103万円の壁」問題を整理してみたい。

【つづきはこちら】

<「年収の壁」問題を整理する>「103万円の壁」はなぜ変えるべきか?政党間議論の問題点

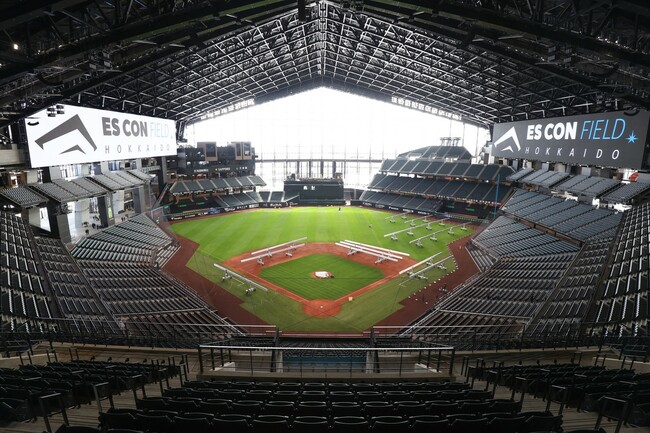

〈野球場からボールパークへ!〉北海道・エスコンフィールドに続く“新たな魅力”へ必要なものとは?アメリカから学ぶ大切な「空間の演出」2024年5月9日

2024年は長崎スタジアムシティ(長崎市)、LaLa arena TOKYO-BAY(千葉県船橋市)など注目のスポーツ施設が相次いで開業した一方で、愛知県豊橋市の新アリーナ計画が見直しとなり議論を呼んでいます。スポーツ興行を考えるうえで要チェックの記事です。

日本でも米国でも野球のシーズンが始まり、既にさまざまなドラマが生まれている。日本では、北海道日本ハムファイターズが昨年から本拠地としているエスコンフィールドの集客が好調だ。このエスコンフィールドのように、米国の「ボールパーク」の手法を日本でも取り入れる動きが出てきている。

英語で言えば、野球場イコール「ボールパーク」ではあるのだが、野球場の設計において、米国では1990年前後から新たな考え方が導入されてきた。これが、野球界に与えたプラスの効果は顕著であり、この「新しい野球場」の考え方を「ボールパーク」という考え方で、日本でも検討が進むのは良いことだと考える。

では、この「ボールパーク」の思想とはなにかというと、良く言われるのは、野球に「プラス・アルファ」の魅力を加えたエンタメ性ということだ。例えば、各球場には名物の食べ物がある。

シカゴならホットドック、フィラデルフィアなら「チーズステーキ」という炒めた肉をはさんだサンドイッチという具合である。特にホットドックというのは、米国の場合に子どもたちが参加するリトルリーグの球場で売っていたり米国の野球文化には欠かせない。

【つづきはこちら】

〈野球場からボールパークへ!〉北海道・エスコンフィールドに続く“新たな魅力”へ必要なものとは?アメリカから学ぶ大切な「空間の演出」

今の小学生はデザートを食べられない?ロシア・ウクライナ戦争が及ぼす、学校給食への「静かな危機」2024年3月28日

小学生のころ、給食室の改修により1年間給食が停止し、代わりに弁当を持参した時期がありました。母親の作る弁当を味わえて嬉しい半面、美味しい給食を食べられないのが残念だった記憶があります。当時の記憶に思いを馳せながら、現代の子供たちを取り巻く給食事情について考えさせられた記事でした

一口噛むと、ごま油で炒めたシャキシャキとしたレタスが小気味よく響く。小誌記者が頂いた静岡県袋井市の学校給食には、袋井市内の農作物がふんだんに使われていておいしく、思わず顔がほころんだ。

「ミルメークが出た」、「ヨークというのむヨーグルトがあった」──。学校給食の話題は大人同士でも思い出話として盛り上がることが多い。文部科学省による令和3年度学校給食実施状況等調査では、国公私立学校における学校給食の実施率は95.6%に上る。

あまり知られていないが、学校給食の歴史は古い。1889年に山形県鶴岡町(現・鶴岡市)の小学校で、生活が苦しい家庭の子どもたちに無償で昼食を用意したことがその始まりとされる。その後各地に広がり、1954年に学校給食法が成立。長期にわたり子どもたちの成長を支え続けてきた。

そんな学校給食がいま、〝静かな危機〟に直面している。ロシア・ウクライナ戦争による物価高の影響で、学校給食の中身に変化が見られるからだ。