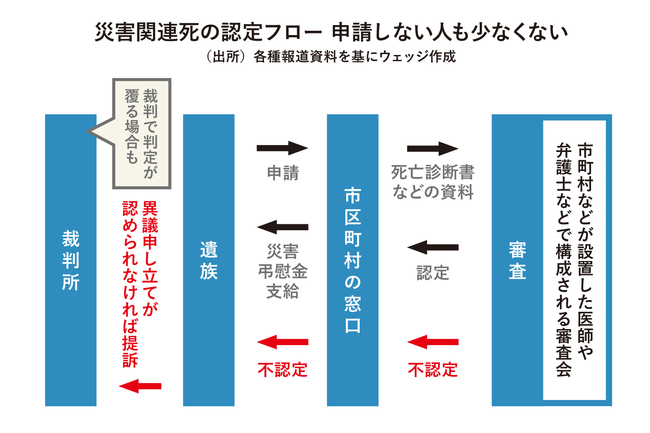

遺族に支給される災害弔慰金は、500万円か250万円。受給するには、市町村の窓口で、遺族が被災の状況や死の経緯を記した書類、医療記録などを提出しなければならない。その後、市町村などが開く審査会で、災害との関係性が話し合われる。母の死と震災の関係が認められ、災害弔慰金が支給されれば、姉妹は生活を立て直せるのではないか。けれど、彼女たちは災害弔慰金の申請をしていなかった。

それが、最期の声を蓄積する障壁のひとつ、「申請主義」だ。

災害に限らず、公助や支援を受けられるのに、申請しない人は少なくない。その理由は大きく三つある。

一つ目が、災害弔慰金法や、災害関連死という枠組みを知らない場合。姉妹はこのケースに当てはまる。

二つ目が、煩雑な手続きや、書類の作成ができずに諦める場合。

三つ目が、申請しても状況は変わらないと絶望している場合。

他に筆者は、東北や熊本で「家族の死を金に換えるのか、という周囲の目が怖くて申請できなかった」「周りのみんなも苦労しているから、自分だけがお金をもらうわけにはいかない」という結びつきが強い地域コミュニティーならではの話を聞いた経験がある。

1度目の申請で、姉妹の母は災害関連死とは認められなかった。ただし書類の不備もあり、再び申請すれば、認められる可能性があった。にもかかわらず姉妹は再申請を諦めてしまう。手続きが面倒な上、どうせ認められないだろうと諦めたのである。しばらくすると彼女たちとは音信不通になった。

災害関連死ゼロを目指し

最期の声に耳を傾ける

その後、熊本や能登の仮設住宅を訪ねるたびに思い返した。姉妹の母が亡くなったのは仮設住宅内だ。それは避難中の死を意味する。行政はもっと積極的に災害と死の関係を調査すべきではなかったのか。調査が難しくても、災害関連死という言葉すら知らない姉妹に申請を勧めることはできたはずだ。そもそも甲状腺の持病のある母や、母を亡くした姉妹をサポートできなかったのか。

中には、制度を知らない姉妹の自己責任と断じる人もいるだろう。

しかしそれでは、自助を強いた羽越水害時代に逆戻りだ。

30年前に災害関連死という考え方が生まれたのは、社会全体として被災者の感情に寄り添って生活再建を支えるためだ。数多の災害後の犠牲があったからこそ、災害時のエコノミークラス症候群などのリスクや、避難所改善の必要性が知られるようになった。

日本では、災害が起きるたび〝宿題〟に直面し、不十分かもしれないが、解決策を模索し、防災政策や支援体制を少しずつ整備してきた。

災害関連死ゼロを目指す。

理想論かもしれない。だが、理想を信じ、〝最期の声〟に耳を傾ける。

それが、未来の被災者を、いままさに被災という日常のただなかにいる能登の人たちを、災害関連死という悲劇から救う第一歩になるはずなのだ。