〈尊はなすべきことをなし、あはれむべきものをあはれみ、かなしむべきことをかなしみ、それでゐて禀質(ひんしつ)としての美しい徒労にすぎない永久にあこがれ、いつもなし終えないものを見てはそれにせめられてゐた。それはすぐれた資質のものの宿命である〉

佐藤一英の詩から霊感を得た棟方が、ヤマトタケルの死に「大和し美し」のモチーフを育み、前後して保田が『戴冠詩人の御一人者』でその詩人としての死を詠っているのは、おそらく偶然ではあるまい。

「日本浪曼派」と保田與重郎の言説はその後、日本が次第に戦時体制の軛(くびき)を強めるにつれて、その「日本回帰」の思想が戦争を美化し、国粋主義的な世論へ国民を導く役割を担ったともいわれる。対米開戦の翌年、「対米宣戦の大詔を拝し、皇国の向ふところ、必ず真に神意発するあると確信した」と書いた保田與重郎の名が戦後、禁忌となってゆく背景には、こうした戦時体制下の国粋美学の奔流があったわけである。そして、棟方もたしかにその渦のなかにいた。

「民芸」の美学に符合

「わだば(自分は)ゴッホになる」という初心を糧にして、版木に彫刻刀で穿った線と面で描く版画をあえて「板画」と名付けた志功は、画題を古代神話や仏教の教義説話、古典文芸などに取材した。紙の上に生まれる豊饒な天地は、魔術のような刃先が彫り起こした。

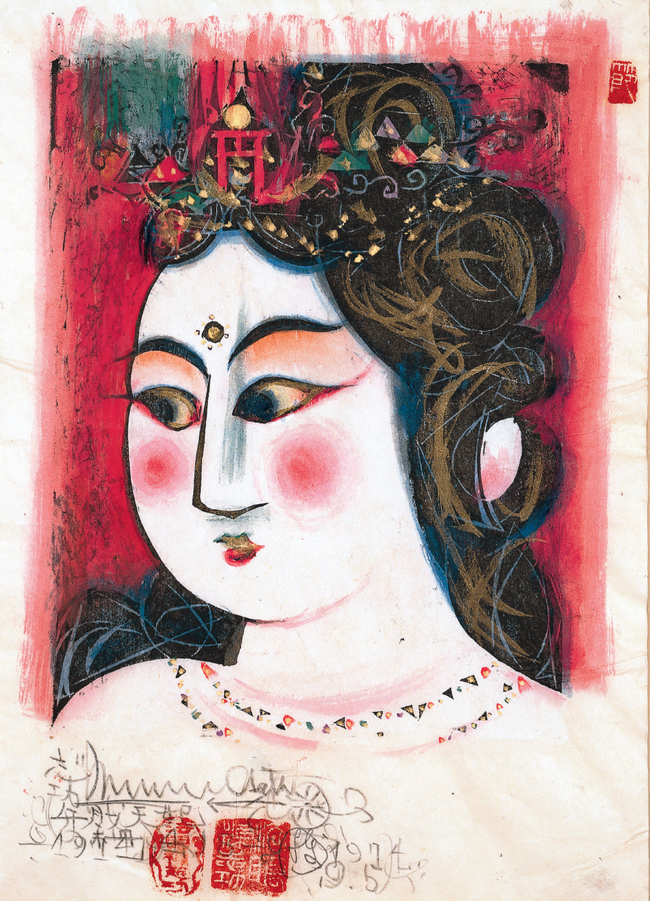

厚い眼鏡越しに顔を版木にほとんど接して刃を振るう職人的な技巧から、文殊や普賢といった菩薩をはじめ、伝説や物語の主人公や動物たちが立ちあがる。なかでも評判を高めたのは、「棟方版画」の心髄ともいうべき豊満でエロティックな女性像である。

人間の原初的なエロスを爆発させた「棟方版画」は当初、画壇やアカデミックな評価の場面ではもちろん顧みられなかった。津軽という文化の辺境から生まれたこの無名の作家に光を当て、国際的な舞台への道を切り開いたのが、「白樺派」の流れをくむ柳宗悦や浜田庄司、河井寛次郎ら「民芸」の収集家や美術家たちである。

きっかけは昭和11年(1936年)、あの「大和し美し」を出品した国画会の審査の場である。

上下二巻の絵巻物は四つの額縁に収められた20枚の版画で構成されていて、その巨大な迫力が見る者を圧倒する。ところが、この大きさがほかの作品の展示を妨げるというので、審査委員会は入選展示から外してしまった。

落胆した棟方が泣きついたのが、その場にいた柳宗悦だった。

学習院から東京帝大哲学科に学び、武者小路らと「白樺」を創刊、ウィリアム・ブレイクやホイットマンの詩を紹介する一方、浜田や河井、バーナード・リーチらと民芸運動を興した。津軽の貧しい職人の息子で学歴もない棟方とは、対照的なエリートである。

柳は即座にその場で言った。

「それなら、この作品を日本民芸館で買い入れよう」

「用の美」を掲げた民芸運動は、庶民の暮らしと風土の中から生まれた素朴で大胆な美術や工芸の美しさを探って収集や調査を重ねていた。武者小路実篤らの「白樺」の系譜を継いだ柳たちにとって、「棟方版画」はその「民芸」の美学にまさしく符合したのである。

〈あの驚くべき筆の走り、形の勢い、あの自然の奔放な味わい。既に彼が手を用いているのではなく、何者かがそれを動かしているのである〉

棟方との出会いよりはるか以前に、柳は「用の美」を生みだす職人芸の魔法をこうたたえている。それは戦後になってから、ヴェネツィア・ヴィエンナーレをはじめ世界から喝采を浴びてゆく〈ムナカタ〉のその後を予言したものであった。