「世界のムナカタ」へ

自分を押し出して人の心に分け入り、いつの間にか味方としてしまうある種の厚かましさが棟方の天性であり、また寄る辺ない徒手空拳の歩みが育んだ処世の術でもあった。

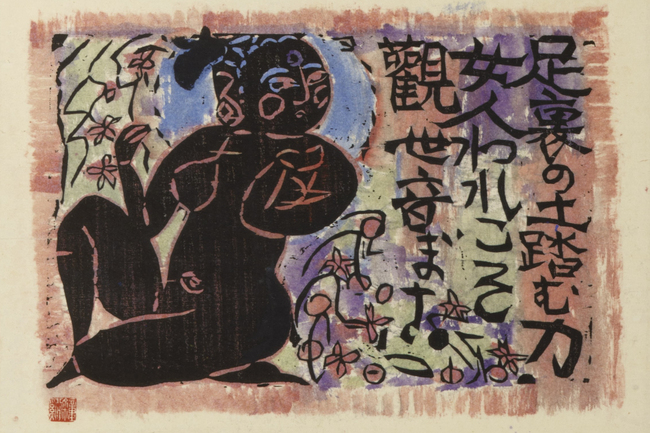

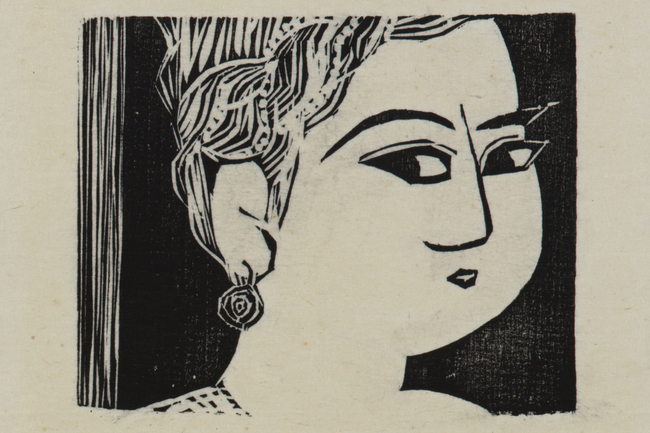

戦後になって文壇の巨匠、谷崎潤一郎の依頼で連載小説『鍵』の挿絵を担当した棟方の官能的な造形は、夫婦関係の秘密をめぐるこの小説の奇想にこたえて評判をとった。浮世絵の「大首絵」を現代によみがえらせた、エロティックな女性の裸像が、小説と挿絵のコラボレーションとして戦後の日本の風俗と美意識を見事に浮き彫りにしたのである。

谷崎潤一郎の文学がもともと持つ「女性崇拝」、あるいは「女性拝跪」の思想は、『鍵』や『痴人の愛』や『瘋癲老人日記』などの作品を繙くまでもなく、作家の体質的なものとしてあった。その水源を探れば、『母を恋ふる記』に見るように、幼くして母を亡くした少年が長じてなお抱き続ける、母なる女への強い追慕の情念にたどりつく。

それは棟方志功においても同じである。津軽の鍛冶職人に16歳で結婚して15人の子供を生み、「着物といっても赤い色の入ったものを何一つ身に着けていた記憶がない」という薄幸な母親は、42歳で亡くなった。あの『弁財天妃の柵』のふくよかで華やかな美人の「大首絵」は、はるかな母恋いの夢想が彼の手を動かし、鑿を走らせたのだろう。

志功の版画の挿絵が評判となって、谷崎の『鍵』のきわどいエロティシズムが社会的な賛否の論議にまで発展した同じ年、棟方は第28回ヴェネツィア・ヴィエンナーレで国際版画大賞を受賞した。出品作品の目玉は豊満な6人の女性の肉体を通して「大蔵経」にある6つの仏教思想を描いた『湧然する女者達達』という作品である。これを画期として、彼は国際的に知られる日本人版画家として「世界のムナカタ」の道を歩んでゆく。

〈日本の版画の伝統、師宣、清長、歌麿、写楽とか北斎とかいう人達から受けた魂が現代の日本の板画につらなって、平塚運一氏とか恩地孝四郎氏とかの方々から私に来、またあとから来る人につうずる、つまり板画道というものが、この賞をとったんだと思うんです〉(「花深処無行跡」)

満々の自負が目に浮かぶこの棟方の談話の凡庸さとは裏腹に、ヴェネツィアでの受賞は戦後の日本から国際社会に広がる新たなジャポニスムが開花した一場面であった。それまで世界の目に触れることの少なかった「棟方版画」のアルカイックな生命力と土着的なエロスが、欧米の熱いまなざしを集めて光が当てられたのである。

映画ではベネチア映画祭で黒澤明の『羅生門』、カンヌ映画祭で衣笠貞之助の『地獄門』がそれぞれグランプリを受賞、文学では谷崎潤一郎や三島由紀夫、川端康成の作品が次々と翻訳されて、ノーベル文学賞の候補にあがっていった時代である。

「棟方版画」の奔放でミステリアスな造形に対する世界の喝采は、占領期を脱して経済成長へ歩む〈戦後〉の日本の青空に向けて放たれた、大輪の花火であった。