効果が少し出てきた公海での漁獲枠と漁獲量

今回の会議で、資源管理の効果が出てきたとはまだ言えません。昨年(24年)に科学者から出ていた、サンマ資源を持続的にしていくための漁獲枠は7.4万トンでした。しかしながら22.5万トンもの漁獲枠が設定されてしまいました。

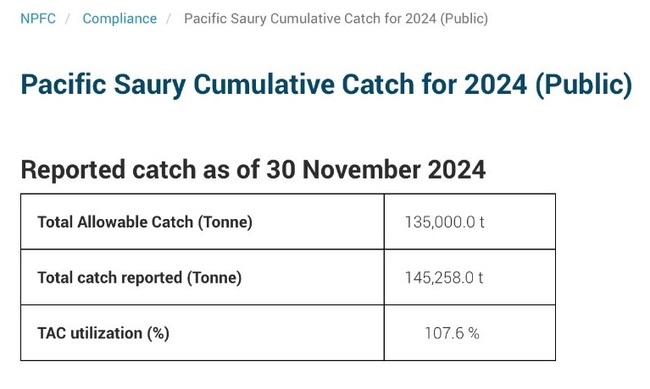

公海での漁獲量は14.5万トンという枠に対して107.6%オーバーしていました。そのまま獲り続けていた状態から、漁が止まったことには意義があります。

台湾・中国といった国々、そして日本にとっても一番困るのは、サンマを獲り過ぎて資源がなくなって獲れなくなってしまうことです。つまり獲り過ぎを防ぎたいという点では、利害は一致しています。

2025年漁獲枠の問題の本質

さて最後に今年(25年)のサンマの漁獲枠とその問題の本質についてお話しします。科学者が計算したサンマの漁獲枠(25年)は7.6万トン。これに対して合意した漁獲枠は「前年比10%減」の20万トンとなっています。

さらに変動幅は、昨年(24年)来、対前年比1割以内という規則になっています。これでは資源が悪化してしまっていても、本来あるべき漁獲枠に制限されません。

マスコミの報道では「10%減」といった「前年比減」が強調されることが少なくありません。しかしながら、科学的根拠に基づいて設定されるべき漁獲枠の約3倍の枠が依然設定されています。

筆者にはマスコミから拙WEB記事やユーチューブをご覧になって、この「前年比減」が実態を伴っていないことに気づかれての問い合わせがいくつも来ます。