サンマの漁場はどこか?

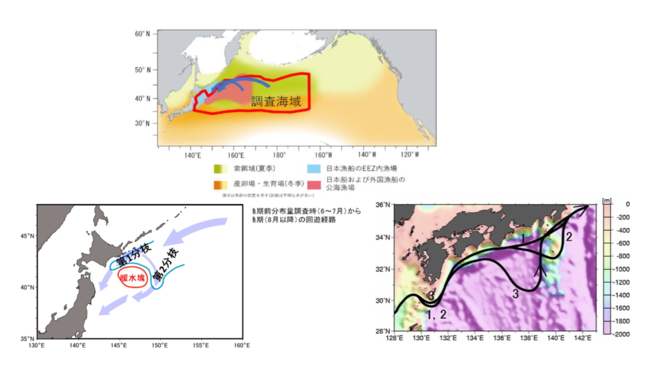

みなさんはサンマがどこで漁獲されているかご存じでしょうか? 下の図をご覧ください。サンマが獲れない原因としてよく挙がっているのが、海水温上昇、そして暖水塊(左下)や黒潮大蛇行です(右下)。これに外国漁船(中国・台湾)が加わってきます。

上の図をよくご覧ください。水色が日本の排他的経済水域(EEZ)でピンクが公海の漁場です。境目がほぼ日本EEZとご理解ください。中国や台湾漁船は日本のEEZ内で漁はできません。

年によってサンマの漁場は異なりますが、北海道の厚岸などの漁港から片道2~3日、年によっては3日以上かかる公海が日本の漁船の主要漁場になっています。つまり、水色とピンクの境目の海域が主要漁場なのです。

サンマ漁は夜、煌々と明かりを付けてサンマをおびき寄せて掬い獲る棒受け漁が主体です。このため、公海上での漁では、日本・中国・台湾などの漁船がお互いに見える範囲で入り混じって漁をしているというのが現実です(下の写真)。

一方で左下の写真を見ていただくと、実際の漁場とは遠く離れていることがわかります。さて暖水塊が、サンマが獲れない大きな理由の一つなのでしょうか? また同じく原因とされている右下の黒潮大蛇行(右図の3のパターン)はさらに実際の漁場から遠く離れているのがわかります。

24年の日本のサンマの漁獲量3.9万トンは、全盛期の20万~30万トンに比べて少ないとは言え、前年の23年の2.6万トンの5割増です。一方で黒潮大蛇行は25年で7年目に入っており変わらないそうです。 大蛇行はそのままなのに漁獲量が増えている。黒潮大蛇行は、本当にサンマの漁獲量に関係があるのでしょうか?