その症状は一進一退で、サン・レミの病院でも入退院を繰り返したが、この時期からゴッホはあれほど熱を帯びて描いた〈日本〉のモチーフから遠ざかり始めた。1890年5月、南仏を引き上げて終焉の地となるパリ近郊の小村、オーベル・シュル・オワーズに移住したのは、当地の精神科医、ポール・ガシェから精神疾患の診療を受けるためであった。

彼がピストル自殺を遂げたのは、その2カ月後の7月27日である。

死後に起きた空前の「オーベル詣」ブーム

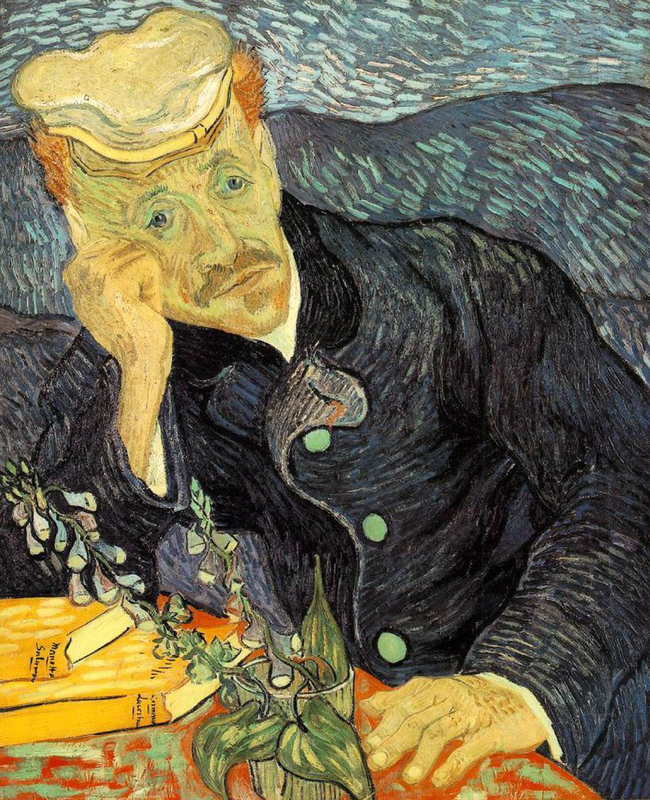

『医師ガシェの肖像』は、オーベル・シュル・オワーズで治療を受ける傍ら、家族ぐるみの親交を結んだ精神科医のポール・ガシェがモデルである。

〈いま、ガシェの肖像を描いている。白い鳥打帽をかぶり、純然たる金髪で、とても明るく、手の色も淡い肉色で、青い礼服を着け、背景は青い空色で赤い机にもたれている〉

弟のテオに宛てた手紙に画家はそう書いた。

37年の短い生涯の間、描いた作品で売れたのは1点だけで、その1カ月後にゴッホはほとんど無名の画家として、オーベルの地で永遠の眠りについた。

『医師ガシェの肖像』は二つのバージョンで描き分けられており、セザンヌやピサロとも懇意の美術愛好家だった像主のガシェは、ゴッホとテオが没した後に残された20点ほどの作品とともにこれをオーベルの自宅に置いた。ガシェの没後は息子がそれを引き継いで守り続けた。

ゴッホが没してからおよそ30年後、日本から若い画家や作家、詩人、学者らが、不遇のうちに世を去った天才画家の足跡と作品求めて続々とこのガシェの家を訪れ、空前の「オーベル詣」のブームが起きる。〈日本〉をユートピアと仰いだ画家へのオマージュが共鳴して、ゴッホは日本人にとって特別の「美の巨人」となってゆくのである。

パリの国立ギメ美術館には1922年から39年までの間、オーベルのガシェの家を訪れた日本人が名前を記した3冊の「芳名録」が所蔵されている。

署名は総計で260人余りにも及んでいる。初期には児島喜久雄ら白樺派とゆかりの深い美術関係者のほか、オーベルの地で佐伯祐三をフォーヴィズムの巨匠、ヴラマンクに引き合わせた里見勝蔵の名もある。2冊目にはその佐伯や前田寛治、小島善太郎、さらに日本画の土田麦僊や小野竹喬らの名前も見える。

3冊目の1929年からの十年間の訪問者では、精神医学の側面からゴッホ研究を重ねた式場隆三郎、やはり精神科医でもあった歌人の斎藤茂吉といった名前が連ねられており、さながら日本におけるゴッホ受容の歴史を見る趣さえある。

生前、無名の画家だったゴッホの名前がようやく少しばかり知られるようになるのは1901年にパリのベルナン・ジョンヌ画廊で催された回顧展からだった。

日本では森鷗外が1910年に『椋鳥(むくどり)通信』でゴッホの名を初めてとりあげ、前後して武者小路実篤が中心となって創刊した雑誌『白樺』が「ゴッホの手紙」の翻訳とともに複製の図版で作品を紹介して、その不遇の境涯とともに名前が広く伝えられた。

黄色や紺青色の強烈な色彩と糸杉や太陽が渦を巻いた、おののくような筆触の躍動にくわえて、悲劇的な短い生涯を通して画家が思いを寄せ続けた遠い〈日本〉というユートピアへの憧れが、木霊(こだま)のように日本人の心に働きかけて神話的なゴッホ像を作ったのである。

オーベルのガシェの家は、そうした日本人たちにとっての「聖地」であり、『医師ガシェの肖像』はその記念碑とも呼ぶべき作品であろう。

〈自分は一世紀後の人が見たらまるで亡霊が蘇ったような印象を与える肖像画を描きたい。つまり写真のようにただ似せるだけはでなく、情熱に満ちた表現に依る肖像画を実現させたい〉