同じ収入階級では高齢世帯ほど高い生活水準

以上のように、表2や表3からは、高齢世帯、現役世帯問わず、概して収入の低い世帯ほど物価高騰の煽りを強く受けていることが推察される。

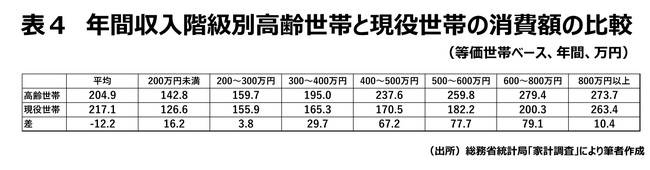

一方、表2と表3から、各年間収入階級別の消費額を比較すると、表1で見た高齢世帯、現役世帯の平均的な家計の比較からは見えてこない情報が得られる。

表4からは、同じ収入階級に属する高齢世帯と現役世帯を比較すると、高齢世帯の方が消費額は大きいことが分かる。つまり、より多くの消費を享受できることが生活水準の高さであるとする経済学的な価値観によれば、高齢世帯の方が年間収入の分布はより低い層に偏っている現実はあるものの、同じ収入階級の中に限定して評価するならば、高齢世帯は現役世帯より高い生活水準を享受していると言える。受け取った年金で不足する分については事前に蓄えた資産を取り崩す経済合理的な行動に依拠しているからだろう。

政治的には高齢世帯の生活苦がクローズアップされる傾向があるのは仕方のない面があるにしても、物価高、食料品価格の高騰で苦しんでいるのは現役世帯、特に、低所得の現役世帯も同様である。国民年金や基礎年金の半分に消費税(や赤字国債)が投入されているという事実は、低収入の現役世帯や高齢世帯が納めた消費税が富裕な高齢者の年金給付に使われているということでもある。通常、所得再分配は富裕者から困窮者への再分配を企図しているはずが、少なくとも国民年金(基礎年金)では逆の再分配が行われているのだ。

現在、消費税減税や給付金が経済対策として取り上げられているが、減税策を採用にするにしても、給付金を採用するにしても、高齢世帯、現役世帯を問わず、本当に困っている世帯を特定し、そうした世帯に届く施策が求められる。