「おもろい」「がめつい」「ど根性」。こんな言葉ですぐに思い浮かぶのが大阪。

ステレオタイプだが、それが「大阪」イメージとして定着している。

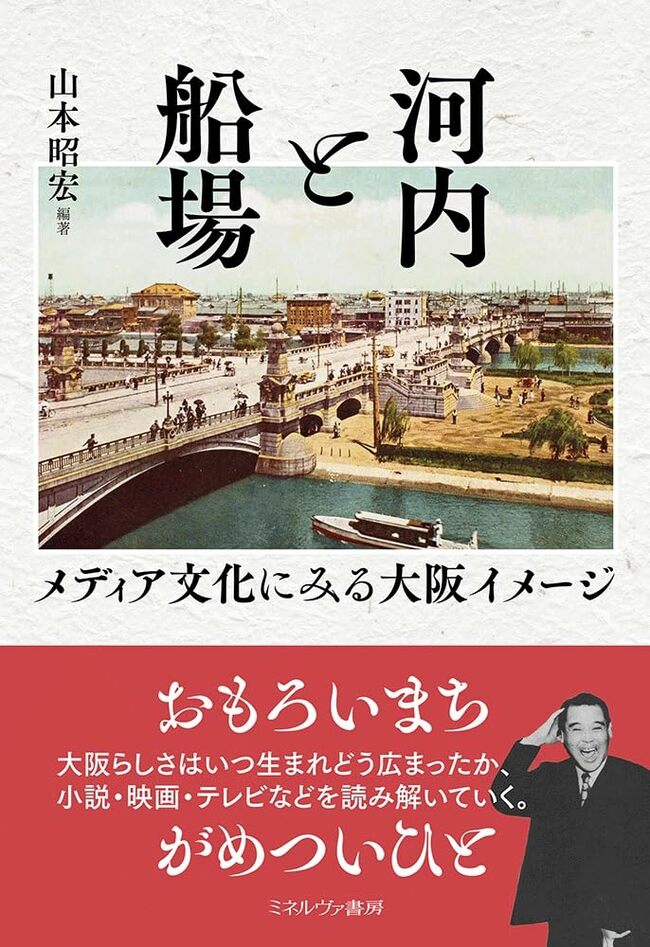

いつから、なぜ、という問いに、「戦後、高度経済成長期に、メディアによって取り上げられた〈河内〉と〈船場〉のイメージが、強調、合成、変形してそうなった」と、具体例を挙げて解析したのが『河内と船場 メディア文化にみる大阪イメージ』(ミネルヴァ書房)である。

サントリー財団の助成を受けた研究事業であり、7人の若手メディア研究者の執筆を取りまとめたのが編著者の山本昭宏さんだ。

「私は奈良県生まれですが電車で大阪に出る時に河内を通って行くので、大阪市中央区の船場にも途中の八尾市の河内にも親近感がありました。船場と河内のことは、木津川計さんも井上章一さんも大阪論の中で触れてますが、物足りない思いがした。そこで仲間たちともっと掘り下げてみよう、と思って」

①宝塚型、②河内型、③船場型

雑誌『上方芸能』の元編集長の木津川氏は1986年の著書の中で大阪文化を、①宝塚型(都市的で華麗)、②河内型(土着的で庶民的)、③船場型(伝統的な大阪らしさ)の3類型の混在だと解説した。

―― そのうち河内と船場をテーマに選ばれたわけですが、①宝塚型はどうして検討対象から外れたんでしょうか?

「宝塚市はもともと兵庫県ですし、阪急文化の阪神モダニズム。宝塚歌劇、手塚治虫関連、ピアノ、パンなどの特色がありますが、大阪らしさとは縁が遠いと思いました」

本書で繰り返し考察の対象となる小説家とその作品は、今東光(『闘鶏』『悪名』『河内風土記』)、山崎豊子(『暖簾』『ぼんち』『女系家族』)、谷崎潤一郎(『細雪』)などである。

50歳を過ぎて河内に居住した今は、多くの作品を通じて河内の「猥雑さ」「柄の悪さ」を世に知らしめたし、商人街・船場の昆布問屋の娘である山崎は、「大阪商人こそ大阪の代表」と粘り強さや不屈の精神を「ど根性」として再評価した。

一方、谷崎は、没落した船場の旧家の4姉妹の生活に滅びゆく美(ノスタルジー)を感じ、表現した。

―― 井上章一氏は、今作品の「下劣で助平という河内像」が「大阪人像と混同」されたと言ってますし、木津川計氏は「山崎作品のど根性が大阪人すべてのイメージとなった」と言ってますね。

「作品はいずれも1950年代後半から60年代にかけてのもので、高度経済成長に向かって大阪が大きく変化する中、変化で急速に失われつつあるものがことさら強調され、大阪イメージの中核になったんですね」

私鉄沿線の都市開発や大阪万博(1970年)前の道路拡幅などにより、大阪市内からの人口流出や職住分離、周辺各県からの人口流入が起こり、大阪は大きく変貌したのだ。