人口が減る中、地域のニーズに合わせた医療を採算がとれる形で維持するには、効率化が欠かせない。病院統合やDXのような、大鉈を振るう改革が必要だが、地域の協議には、明確な実行期限の設定がなく、検討半ばでいつも置き去りにされる。結局は2年ごとの診療報酬の〝単価の上げ下げ〟に解決を委ねてしまう。

危機感の薄い患者も

「共犯者」である自覚を

一方、医療機関の経営が立ち行かない、との報道が相次いでも、多くの国民は「それなら自分が世話になっている医療機関の存続のために寄付をしよう」とは思わないだろう。「行政が支援すべき」「診療報酬で何とかすべき」と考えるか、あるいはコロナ禍の医療機関支援のように「結局のところ公費が投入されるはずだ」「医療者が失業するわけはない」と対策を見越して「誰かがなんとかするものだ」「自分は十分に負担しているのだ」などと考えているのではないだろうか。

国民皆保険制度の下、国民は「いつでも、誰でも、どこでも」医療を受けることができる。また、歴史的に、医療提供体制は、戦後の医療資源の乏しい中、民間の協力を仰ぐ形で整備されてきた経緯がある。医療機関は診療科の標榜も自由な形で開業できるなど、参入の敷居は低く、中小規模の医療機関が多い。

利用者である患者も複数の医療機関を併用することに慣れている。診療報酬制度のもと、同一の保険診療行為に対する価格はどの医療機関でもほとんど変わらないため、施設や医療機器などがより充実した病院の方がよく見えてしまう。その結果、医療機関も「隣の病院がこの機器を持っているならうちも」と過剰な投資をしてしまいがちだ。

医療機関の経営危機の原因として、こうした競合病院との〝投資競争〟をやめられない実態がある。

例えば医療機器の国内売上高は20年度においては3.3兆円であったが、21年度には4.5兆円に拡大し、直近の23年度も3.8兆円規模となっている。新型コロナウイルスの感染拡大が起きた20年度までは前年と同規模であったものが急に拡大した背景には、医療機関に対する包括支援交付金(20年度~23年度まで9.4兆円)による医療機関の収益改善がある。

高度な診断機器や治療機器があることで、医師や患者にとっての病院の魅力が増すなら、余剰資金があるうちに買ってしまおう、というインセンティブが働いたとみられる。

こうして、医療機関の経営危機の背後にある行動原理を見ると、診療報酬であれ、交付金であれ、地域の中で医療資源の重複を節減して効果的に使うというよりも、投資がむしろ重複する方向に働いてしまっている。地域の人口が増加局面で医療需要が拡大するならまだよいが、人口減少局面でも同じことをするのは、単なる無駄だ。

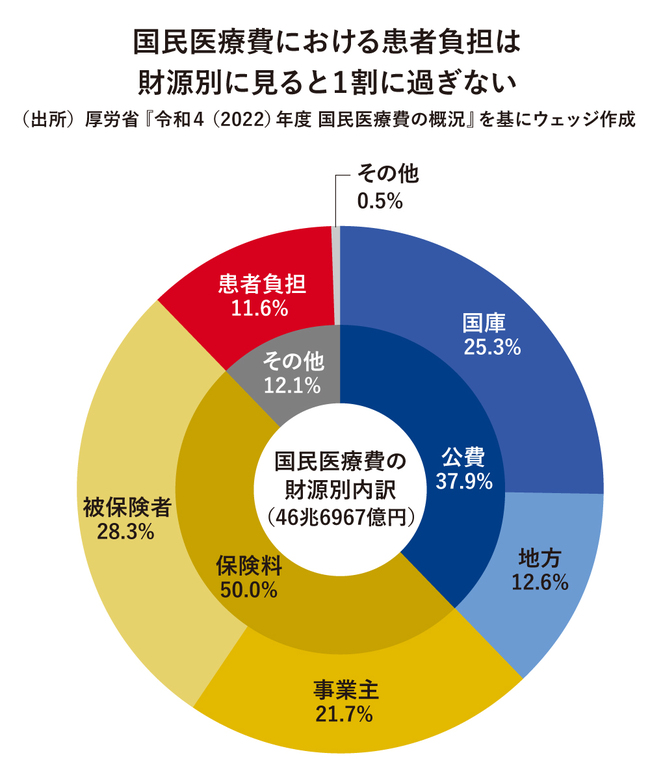

消耗戦となっているこの状況については、国民もある種の「共犯者」である。頭痛でも念のためCTを撮ってもらう、緊急性がなくとも何かあったらすぐ救急車を呼んで病院に行く、市販薬に類似品があっても、自己負担が低い保険適用薬を求めてしまう。高額な療養費がかかっても、自己負担が低いのは当たり前、という状況に慣れている。そうした患者の希望に応えようとすれば、医療機関も非効率だと思っている医療をやめることが難しい。

25年の厚生労働省の試算によれば、生涯医療費は国民一人当たり平均して約2755万円、うち約83.5%は保険給付であり、自己負担は455万円である。これは高いか、低いか。社会保険料をひとまず除外して考えれば、生涯で455万円の負担というのは安く感じる一方、一人が国民として平均2755万円を税・社会保険料などで負担するとなると決して安くはない。こうした数値に関して、国民一人ひとりが正しい情報と感覚を持つことが、医療の適正利用の第一歩でもある。

国が整備できることとして、個人の可処分所得と社会保険料や税の負担状況、そして医療サービスの利用履歴に関して、個人が自身の状況を確認できるデータベースが必要だ。負担が重い人は軽く、負担が軽い人は重くという所得再分配型の制度設計にも欠かせない。社会保障番号制度がなかった日本では諸外国に比べこうしたデータ整備が遅れているが、マイナンバー制度下では技術的な面では情報統合が可能である。