この夜の寄付には100万ドル相当のNGOによる「労務提供」も含まれており、新たな資金は見かけほど多いわけではない。それでも、ネットを活用したイベントが「アサドのシリアではなく、私たちのシリアになった」という住民の当事者意識と、すぐには戻れない難民らの郷土への思いを復興に結び付ける架け橋となっている。

希望は大きいほど、かなわなかった時の失望も大きい。国内外のシリア人が自助努力でしのいでいる間に、日本を含む国際社会が復興をともに支える意思と目に見える変化を現場に届けられるか。難民の帰還と復興、社会の安定は「時間との闘い」になっていると私は感じた。

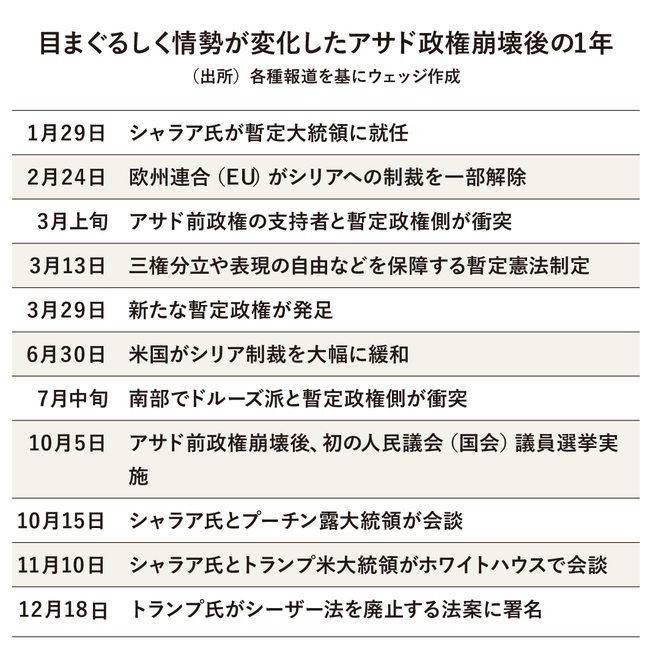

多様な宗教・宗派や民族が混在する「モザイク国家」シリアの政治構造は、イランやロシアを後ろ盾とし、人口の約1割を占めるイスラム教アラウィ派を中心としたアサド政権の崩壊で大きく塗り替わった。

少数派を襲った

「最悪の現実」

国際テロ組織アルカイダ出身の暫定大統領シャラアは人口の約7割を占めるイスラム教スンニ派で、自ら創設したスンニ派過激派組織を率いて権力を掌握した。その後は「融和」を掲げ、少数派の権利尊重を唱えてきたものの、暫定政権の軍や治安部隊の要職には過激派組織の元構成員が名を連ねている。

アラウィ派やドルーズ派、クルド人やキリスト教徒などの少数派は、スンニ派主導の中央集権的な統治を警戒し、迫害や報復の不安におびえながら連邦制導入や地方分権を訴えてきた。

その不安は、アラウィ派とドルーズ派の「大量殺害」という最悪の帰結を迎えた。

ドルーズ派が多い南部スウェイダで7月13日、スンニ派ベドウィン(遊牧民)との対立に暫定政権の軍や治安部隊が介入して、大規模衝突に発展した。ドルーズ派の保護を掲げるイスラエルがダマスカスを空爆するなど地域全体に緊張が高まる中、米国の仲介でシリアとイスラエルの両首脳が19日に停戦に合意して収束した。

私は12月上旬、スウェイダに入った。街まで30キロ・メートルほどの地点で暫定政権側とドルーズ派双方の検問所があり、人や物資の行き来が厳しく管理されていた。10カ月前にはなかった「境界」の周辺には無人の集落が連なり、外壁が黒くすすけた家屋が目立つ。内部を燃やされた跡だ。

暫定政権側は郊外の集落を制圧し、一時は市内にも進軍した。中心部の集合住宅に住む元公務員アマル・ザインアルディーン(44歳)が見せてくれた動画に、私は凍り付いた。

シャツにズボンの普段着姿の男性7人が、土の上にバラバラの方角を向いて横たわっている。何人かは裸足で、頭部や肩にどす黒い血が固まっていた。アマルの夫(58歳)と長男(17歳)、次男(15歳)、そして義兄(59歳)とその長男(30歳)、次男(28歳)の遺体だった。アマルの依頼で現場に駆け付けた従兄弟が撮影したもので、もう一つの遺体は見知らぬ男性だったという。