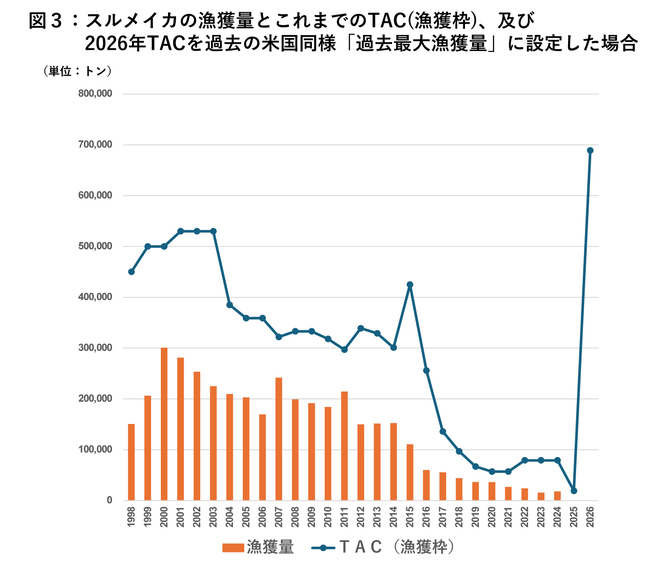

過去採用されていた2万2195トン(投棄分を含めると2万4000トン)というTACは、米国のこの海域での過去最大漁獲量に基づいている。この数字に固定していたのは、資源量がよくわかっていないものの、資源分布域のごく一部でしか操業が行われていないこと等から、漁獲の程度は軽微(lightly exploited)との判断による(MAFMC 2018, p. 7)。もしスルメイカを過去米国がカナダマツイカの管理で行っていたのと同様に、過去の最大漁獲量で固定すると、以下の図のようになる。

過去の米国方式は、あくまで漁獲の程度が極めて限定的であるとの前提に基づいている。スルメイカにはこれが全く当てはまらない。

スルメイカが回遊する日本の海の至る所で漁獲されており、資源量(親魚量)は、これを超えると「乱獲(overfished)」と定義されるMSY(最大持続生産量)水準を大きく下回っている。このため、「漁獲の程度が軽微」という前提を外してスルメイカにそのまま当てはめると、上図のように一見して明らかにナンセンスなTACが設定されてしまうのである。

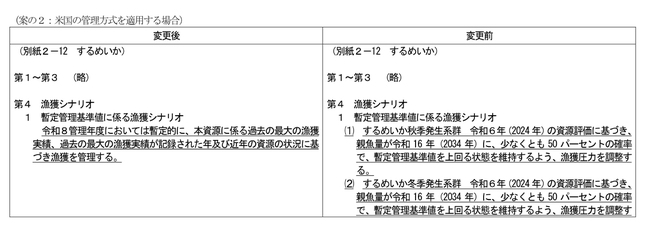

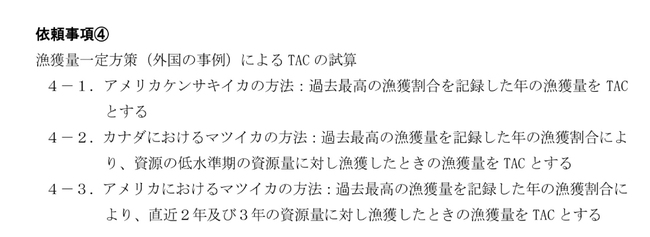

実は水産庁は、スルメイカの漁獲枠拡大の拠り所とした「米国のカナダマツイカ方式」が、過去最大漁獲量を意味することを知っていた。20年から22年にかけてスルメイカの漁獲枠について、漁業者を交えた意見交換会や水産政策審議会で話し合われていた際、諸外国の方式も検討されていた。この関係でスルメイカの漁獲枠決定が議題となっていた21年1月開催の水産政策審議会で、米国の方式を正しく説明した資料を配布している。

ところがこの後水産庁は、資源評価を委託している水産研究・教育機構(以下「水研機構」)に対して、今回枠を大幅増加させる根拠として持ち出してきた謎の計算式が「アメリカにおけるマツイカの方式」であるとして、これに基づいてTACの計算をするよう求めている。委託を受ける立場にある水研機構はこれに従わざるを得ない。

この時水研機構は、こうした計算に基づいてTACを決定した場合、資源(親魚量)が5年後に禁漁水準を下回る可能性が44~91%もあると指摘(水研機構(2021)「外国事例を参考にしたTACの試算」21頁の補足表1-1参照)、結局この案が採用されることはなかった。今回の増枠では、こうしたリスク計算の検討すら一切なされていない。過去に禁漁水準の可能性すら警告されたことがある枠の設定が資源保護の観点や科学とは無縁であることは論を待たない。

漁業法違反の疑い、行政訴訟の恐れも

今回スルメイカに設定しようとしている漁獲枠は、漁業法に違反している可能性も高い。

漁業法ではTAC設定に際し、MSY(最大持続生産量)水準の値を「目標管理基準値」、MSYの実現が著しく困難になることを防止するための値を「限界管理基準値」として定め(第12条)、目標管理基準値にまで回復・維持するとの基準に従ってTACを設定する(第15条2項)と規定している。このため、これまでTACが設定されている資源については、MSY水準である「目標管理基準値」とMSY水準回復のための「限界管理基準値」、MSYと紐づける形で漁獲圧力の決定方式(「漁獲シナリオ」と呼ばれる)が定められ、この漁獲シナリオに基づいてTACが算定されている。

ところが、今回提案された6万8400トンというスルメイカのTACは、MSY水準に一切紐づけられていない。スルメイカは資源状態が極めて悪いため、これまでは「限界管理基準値」(秋季系群はMSYの80%、冬季系群はMSYの85%)を暫定的な管理基準値として設定し、とりあえずここまで目指そうという、低い資源回復目標が設定されていたが、それでも最低限MSYには紐づいている。今回はそれすら存在しないのである。