ハイレゾとアナログは共存できるのか?

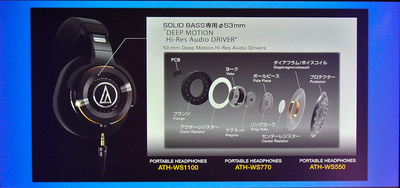

ディープモーション・ハイレゾオーディオドライバーは、アルミニウムのシャーシに大口径振動板を固定。その振幅を大きくとり重低音再生を実現

ディープモーション・ハイレゾオーディオドライバーは、アルミニウムのシャーシに大口径振動板を固定。その振幅を大きくとり重低音再生を実現拡大画像表示

話をまとめるとオーディオテクニカのヘッドフォンはハイレゾ音源にもアナログ音源にも対応することになる。一般的にハイレゾ音源の特徴は、楽器の位置がハッキリ分かる音場感の良さ、ボーカルや楽器の繊細な響きを捉える繊細な表現、音の粒立ちや歯切れの良さになる。

側面を見ると同社のロゴの外周に溝があり、ベントと呼ばれる穴が見える。この穴によって振動板にかかる空気圧を軽減して低音を出しやすくする

側面を見ると同社のロゴの外周に溝があり、ベントと呼ばれる穴が見える。この穴によって振動板にかかる空気圧を軽減して低音を出しやすくする

アナログ音源+アナログ機器の特徴は、厚みがあって音像がクッキリとしていること、女性ボーカルや楽器の音がなめらかであること、演奏のホットな雰囲気、ボーカルの温かさが伝わることだ。つまりハイレゾ対応をうたえば、最終的にはbeyerdynamic「T1」やSENNHEISER「HD800」のような音場型ヘッドフォンに到達する。これに対してアナログ指向なら、DENON「AH-D7100EM」とか、SENNHEISER「HD598」だろうか。ざっくり言えば、音場感を大切にするなら中高域重視、音の厚みを重視するなら中低域重視になる。

これに対するオーディオテクニカの回答は、SOLID BASSシリーズで明確に分かる。40kHzも大切だけど、重低音も大事とばかりに圧倒的な低域表現をウリにして直径53mmの振動板を採用。ハイエンドモデルの「ATH-WS1100」は、ディープモーション・ハイレゾオーディオドライバーと名付けられたユニットを使って超解像度と重低音を両立させたという。

まあ、理屈はそうだろうが実際の音はどうなの? と言えば、私が聴いた限りではどのモデルも重低音は出ている。しかも、ドンシャリにもなる。ドンシャリというのは低音がドン、高音がシャリで中域がヌケてるからダメな音の代表みたいに言われているが、ハイレゾ感を強調した録音では、ジャンルによってはドンシャリになりやすいのだ。

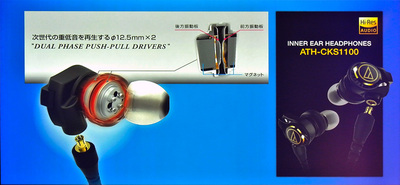

デュアルフェーズ・プッシュプルドライバーと呼ばれる独自方式のマグネットを大型化して低音再生能力を強化したという

デュアルフェーズ・プッシュプルドライバーと呼ばれる独自方式のマグネットを大型化して低音再生能力を強化したという

私の抱いていたオーディオテクニカのイメージは温室育ちの優等生って感じで、中高域は繊細でキレイだが、煮え切らないところがあるモジモジ君だった。ところが今回は、バシッと一本筋が通って、優等生で応援団団長、偏差値高くて甲子園決勝進出的に進化していたのだ。スピーカーとヘッドフォンは音の出口なので、基本はフラットで、アンプやDACの音の個性を反映させる、最終的には録音された音源をそのまま再生されることが望まれる。

これがハイファイの基本であり、ハイレゾもまたその延長線上にある。音源がドンシャリなら、ヘッドフォンもドンシャリ、これが正しい姿なのだ。真空管アンプはどんな音源にも真空管的な心地良い響きを付加するため一部に熱狂的なファンがいるが、これはハイファイとは別のベクトルに突き進んでいると言える。

結論としてオーディオテクニカのヘッドフォンとイヤフォンは、重低音再生も重視、ハイレゾの特徴を生かす、音の粒立ちと歯切れの良さを再生でき、際立つような個性は抑えている。ドンシャリが得意だったソニーが最近、音場感やなめらかさを追求しているのと好対照で、日本のオーディオがハイレゾによって面白くなってきたことは確かである。

イヤフォンのハイエンドモデルである「ATH-CKS1100」も重低音再生に重きをおきつつハイレゾに対応

イヤフォンのハイエンドモデルである「ATH-CKS1100」も重低音再生に重きをおきつつハイレゾに対応

![]()

![]()

![]()

▲「WEDGE Infinity」の新着記事などをお届けしています。