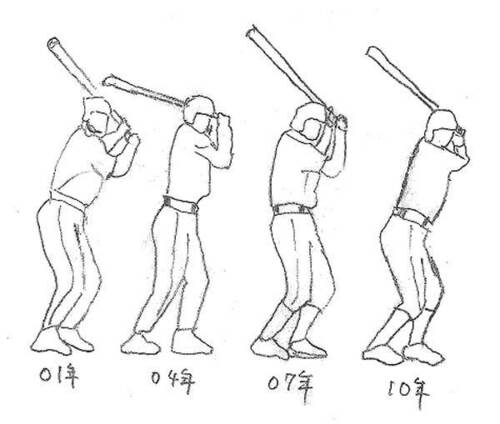

【図2】大リーグでのイチローの打席における構えの変化

【図2】大リーグでのイチローの打席における構えの変化2001年は日本時代のようにバット投手側に向けていたが、大リーグ最多安打の新記録を樹立した04年には寝かせた。速球に対応するためと見られる。07年は背中を丸めて、リラックスさせようとしているのがわかる。10年は背筋を伸ばし、膝を曲げ、下半身を使う意図がうかがえる。相手投手から見るとスキが見られない。

右足は04年から大きく開いていたが、徐々に狭めていったのがわかる

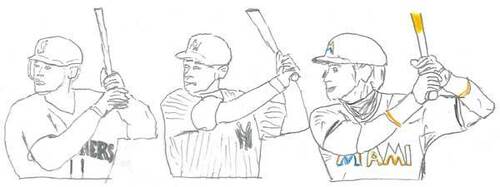

【図3】イチローのグリップの一など構えの変化(左からマリナーズ、ヤンキース、マーリンズ時代)

【図3】イチローのグリップの一など構えの変化(左からマリナーズ、ヤンキース、マーリンズ時代)マリナーズ時代のグリップは耳より低く、身体の中心線に近かったが、ヤンキース時代は、グリップ高く、大きくキャッチャー方向に引いた。マーリンズでは高いグリップのまま、身体の中心線に近づけた

図2、図3を見て欲しい。大リーグでプレーしてからイチローは、打席における構え、グリップの位置などを毎年のように変えてきた。日本より球速で10km上回り、動くカットボールなどに備えるためと見られる。グリップの位置は、浅くなった。これは深い(背中側)とひねり戻しに、大きな力が必要になり、対応できなくなるからだ。

どうして毎年のように変えるのか

【図4】オリックス時代の振り子打法。足を後ろに引き、振りながら腰をボールにぶつけていく感覚で打っていた

【図4】オリックス時代の振り子打法。足を後ろに引き、振りながら腰をボールにぶつけていく感覚で打っていた

日本にいた頃の打法は右足を高く上げ、それを振り子のように揺らし、右足に一気に体重をかけて振る「振り子打法」だった。前脚に体重を乗せる「フロントレッグヒッター」の典型でもあった。しかし、この振り子打法は7年連続首位打者を獲得するなど日本ではうまくいったが、大リーグではうまくいかないことを体感的にすぐ感じ、打ち方の模索を始めたと思われる。

確かに、大リーグでは、試行錯誤を続けたが、結果はきちんと残したと言える。その理由について川村卓・筑波大准教授(バイオメカニクス)は、「イチロー選手は、ゴロ、ライナー、フライといろいろな打ち方を自分のものにしている。通常の打者ができるのは、ライナー。できてもライナーとゴロ、ライナーとフライの2つだが、イチローは三つできる。球種やコースによってこの三つの打ち方を瞬時に判断し、ボールの狙った場所にバットを当てることができた。バットとボールのコンタクトアングル(ボールの上、下などバットに触れる角度)を知っていたと言える。これは小さい時からのバッティングセンターでの並外れた数の打ち込みのおかげかもしれない」と指摘する。

コンタクトアングルを知っていたからこそ、広角にヒットを飛ばし、意図的に内野安打が打てたということにつながる。

高い空間認知力

優れた目と身体の協調能力

時速150kmを越す速球が、マウンドからキャッチャーミットまで届くのは、わずか0.4秒以下。打つか打たないかの判断はこの半分程度と言われる。それからどう打つかも瞬時に反応しなくてはならない。

「イチロー選手が優れているのは、ピッチャーの投げた球を正確に空間認知できるところにある。そのためどこに当て、その球をどこに飛ばすか、つまり芯に当てたり、当てなかったりすることができる。それで結果を残せているのは、球の空間認知の情報が正確で狂いがないということ、その情報をもとにバットコントロールができるということである。バットコントロールは、目と身体(下半身、骨盤、体幹、肩甲骨、腕や手)の協調能力に関係する。目から入ってきた情報をもとに瞬時に身体表現できるということだ」と関西大学の小田伸午教授(スポーツ科学)は強調する。