そこで半世紀前に出てきたのが「プラセボ対象試験」だ。プラセボとは有効成分が入っていない錠剤であり、心因作用だけを持つ。他方、試験剤は有効成分を含むので、物質作用(薬理作用)と心因作用の両方を持つ。

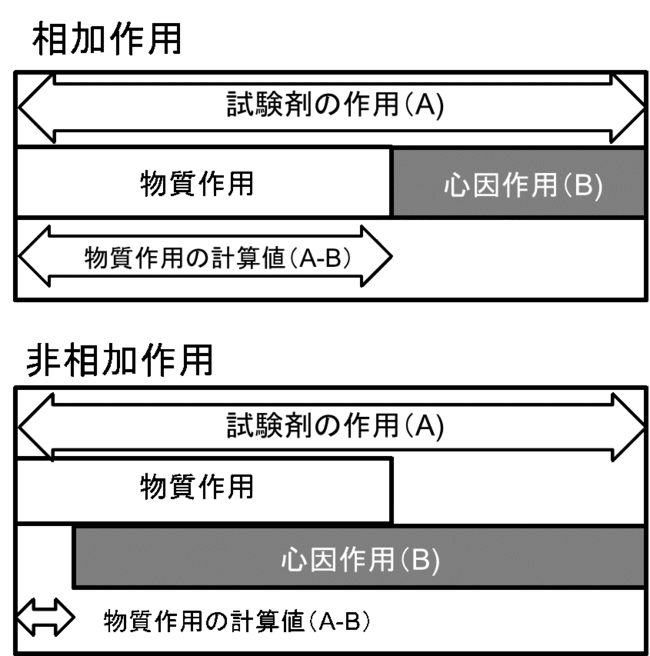

被験者はどちらかを摂取するのだが、どちらなのかは知らされない。その結果、試験剤の作用(A)と心因作用(B)が測定できる。そして引き算(A-B)で得られた値が物質作用になる。このような引き算が成立するためには「物質作用+心因作用=試験剤の作用」という「相加制」が成り立つことが大前提である(図「上」)。

多くの医薬品ではこの相加性の原則が成り立つので、プラセボ対象試験が長年にわたって標準的な方法として使用されている。ところが、この相加性が成り立たない医薬品があることが分かってきた。これについて医薬品の承認を行う厚生労働省医薬局審査管理課長は『「臨床試験における対照群の選択とそれに関連する諸問題」について』(医薬審発第136号 平成13年2月27日)と題する文書で概略次のように述べている 。

『薬剤効果は、プラセボ対照試験の結果から明らかなこともある。しかし、有効と考えられている薬剤がプラセボ対照に優ることを示すことができない疾患は数多く存在する。その例として、うつ病、不安神経症、痴呆、狭心症、症候性うっ血性心不全、季節性アレルギー、症候性逆流性食道疾患のように、プラセボ群で大きな改善が認められたり、治療効果が小さかったり大きくばらつくものが挙げられる。この場合、標準治療が有効であることは疑いない。なぜなら、標準治療に用いられる各薬剤は、その効果を支持する数多くの試験があるからである』

薬剤とプラセボの違いが見られない具体的な例として、グルコサミンはひざの痛みの治療薬としてはプラセボ以上の効果がない 、軽度または中等度の患者では抗うつ剤とプラセボの効果がほぼ同じである 、軽度の持続性喘息患者では喘息治療の標準である吸入ステロイドの効果はプラセボと変わらないなどの論文がある。だからと言って、これらの薬剤に効果がないわけではない。

これらの疾患に対して心因作用が大きな有効性を示すことは課長通知文書のとおりであり、多くの研究結果がある 。また厚労省の「慢性疼痛治療ガイドライン」では抗うつ剤や心理療法が推奨されているように、心因作用が実際に臨床現場でも利用されているのだ 。

試験による過小評価で企業は大打撃

このように心因作用が一部の症状に強い有効性を示した場合には「相加性」が成立しないため、プラセボ対照試験で物質効果が過小評価されてしまう(図「下」)。医薬品ではこのような非相加性の例はそれほど多くはないので、プラセボ対照試験は現在も使用されてはいるが、症状がある患者にプラセボを投与することの倫理問題などのため、試験剤と標準的治療法とを比較する競争試験が主流になりつつある。

このような問題があるプラセボ対照試験が機能性表示食品の有効性試験に全面的に採用されたため、大きな混乱をもたらしている。多くの機能性表示食品は物質作用と共に大きな心因作用を持つため、プラセボ対照試験の物質作用は「見かけ上」極めて小さくなり、統計的有意差が得られないことになる。

高額の経費をかけて臨床試験し、物質作用がないという結果になれば、製品は販売できず、企業は大変な損害を被る。なんとか統計的有意差を出そうとして、統計学の常識から外れた使い方をしてしまう。それが「日経クロステック」から厳しく批判されたのだ。

もちろん、統計の誤用は倫理観の欠如であり、批判は免れない。しかし、実際は存在する物質作用が試験法の欠陥のため存在しないことにされる事態は避けなければならない。